1950年,托儿所的女所长去买菜,发现菜贩子有些眼熟,说话时还带有河南口音,经过再三辨认,她发现,此人竟是渣滓洞的所长!

重庆在1949年11月底迎来解放,城市从长期的战乱中逐步转向重建。许多曾在国民党监狱中遭受关押的人回归社会,叶兰英便是其中之一。她之前被关在渣滓洞监狱,那里原本是一个小煤窑,因煤少渣多而得名,位于歌乐山脚下,三面环山,一面临沟,地势隐蔽。

抗日战争结束后,国民党军统局将此地改为看守所,关押了众多中共地下党员和革命志士,如江竹筠、许建业、何雪松等,最多时达三百余人。叶兰英作为幸存者,对监狱管理者的特征记忆犹新。

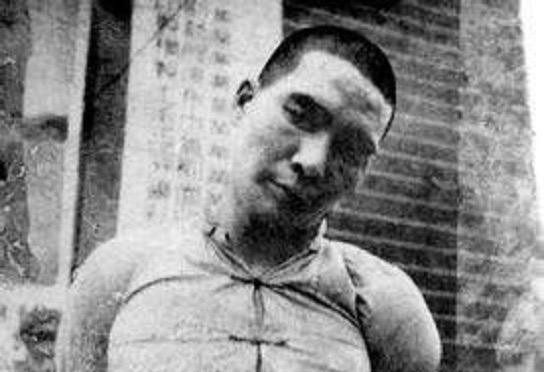

徐贵林,河南安阳人,1939年加入国民党学兵团,1946年调入白公馆担任看守,参与了杀害川西特委军委委员车耀先和四川省委书记罗世文等人的行动。1947年,他升任渣滓洞看守所长,因手段残忍而获上司赏识。

1949年,随着解放军逼近重庆,国民党势力在败退前下达屠杀指令。11月14日,徐贵林亲自参与处决江竹筠等三十位革命志士。11月27日至28日凌晨,他指挥渣滓洞大屠杀,将数百名囚犯赶入两间牢房,用机枪扫射,并检查伤者补枪,随后纵火焚烧牢房。

这场屠杀导致一百八十多人遇难,包括黄显声和小萝卜头宋振中,仅有十五人逃脱。徐贵林在行动中直接开枪射杀逃生者。重庆解放后,公安部门成立专案组追捕相关责任人。

徐贵林先投奔胡宗南七十六军八十师,在三台县被解放军俘获,但因冒充普通士兵,利用优待政策领取路费逃脱。追查至河南安阳老家时,发现他当兵后未归乡,线索中断。他实际潜回重庆南岸岳父家中,化名徐天德,在市场卖菜维持生计,避免暴露身份。

1950年3月,叶兰英担任重庆裕华纱厂托儿所所长,她在日常采购中进入菜市场。挑选蔬菜时,她注意到一个壮实菜贩,戴草帽低头整理货物。

他的体型和举动引起注意。她上前询问价格,对方回应时露出浓重河南口音,这让她联想到过去。她继续观察,确认对方左耳垂有黑痣,与徐贵林特征吻合。她离开后,联系两位渣滓洞幸存难友。

三人分头监视,从不同角度验证:一人注意交易习惯,一人听口音,一人观察走姿。次日再次确认无误后,她们向公安局报告,包括体型、口音和黑痣等细节。公安部门布置便衣监视,检查是否携武器或有同伙。

抓捕行动于3月22日展开。公安人员扮顾客接近摊位,趁徐贵林弯腰取菜时将其制服。他挣扎否认,声称名叫徐天德,并出示假身份证。审讯中,公安召集十五位幸存者和目击者指认。

第一位证人描述他射杀逃生者的行为,第二位复述其叫嚣,其他人补充细节。徐贵林最终承认参与杀害罗世文、车耀先等烈士,以及主持11月27日屠杀的罪行。

1950年5月18日,重庆解放碑广场举行公审大会,以反革命杀人罪判处徐贵林死刑,当场执行。这标志着正义的落实。渣滓洞遗址如今成为纪念场所,提醒人们历史的教训。

这个事件反映出普通民众在维护正义中的作用。叶兰英的辨认源于对过去的深刻记忆,而公安的行动体现了谨慎和彻底。徐贵林的落网并非偶然,而是群众警觉与组织力量的结合。

它也揭示了战后追责的复杂性,许多罪犯试图隐匿,但最终难逃法网。类似事件在其他地区也有发生,强调了历史清算的重要性。人们从中看到,罪行虽可暂避,但正义总会到来。这段历史教育后人,珍惜和平,警惕极端行为。