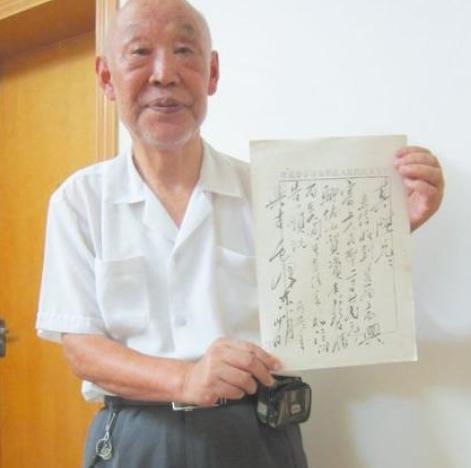

1950年,铁匠朱其升看到家家户户都挂上了毛主席头像,他越看这个人越眼熟,于是偷偷将妻子拉到一旁对她说:“其实毛主席是我结拜兄弟,”妻子大惊:“你怕不是穷疯了吧!” 在湖北朱村铁匠朱其升的铺子里,老朱头叼着旱烟袋,盯着墙上新贴的毛主席像,越瞅越不对劲。 那眉眼,那神气,有点眼熟,有点像三十八年前长沙新兵营里那个叫“毛润之”的学生? 他咂摸咂摸嘴,心里头直犯嘀咕,忍不住把媳妇拽到墙角,压低嗓门:“孩儿他娘,你瞅瞅,这毛主席,咋像俺当年在队伍上认的兄弟润之呢?” 他媳妇一听:“老朱头,你说啥胡话哩!那是咱全国人民的领袖,你一个打铁的,敢跟毛主席攀兄弟?穷疯啦?” 村里人听见风言风语,也笑话他说“老朱头想攀高枝想魔怔了。” 可老朱头不这么觉得,因为那画像上的人,分明就是当年他亲手领进兵营、睡一个通铺、教他打枪绑腿的“润之弟”! 老朱头没有瞎说胡话,他年轻那会儿,也当过兵。 1911年深秋,长沙城到处嚷嚷着打仗的事情,二十二岁的朱其升为了混口饭吃,报名进了湖南新军。 他膀大腰圆,能吃苦,是个好兵苗子。 有天落着冷雨,他路过招兵处,瞅见个穿长衫、撑油纸伞的学生模样的青年,正跟招兵的军官争执不下。 那学生说自己叫毛润之,湘乡中学的学生,想当兵报国,可没人担保。 军官嫌他不是扛枪的料,死活不收。 朱其升站旁边觉得这学生说话有板有眼,眼神透着一股子倔劲儿,就拉上战友彭友胜,拍胸脯给毛润之做了保人。 就这么着,他把这个“文弱书生”领进了兵营,成了战友。 进了兵营,毛润之跟那些糙汉子不一样。 他爱看书,发了饷钱不买酒不赌钱,净往书摊跑。 朱其升大字不识几个,但最喜欢的就是听毛润之讲书里的道理,讲外头的局势。 毛润之也不嫌他粗,有啥说啥。 老朱头看他没当过兵,啥都不懂,就手把手教他。 咋样把绑腿打得结实又利索,咋样瞄准放枪才不脱靶,夜里站岗咋防瞌睡虫。 毛润之学得快,手脚也麻利,一点不娇气。 一来二去,俩人越走越近。 聊着聊着,发现还是湘潭老乡! 这缘分可了不得。 有天在梨子山歇脚,俩人对着青山黄土,撮土为香,磕头拜了把兄弟。 朱其升年长几岁,是大哥,毛润之就喊他“其升兄”。 那段日子,枪林弹雨的情谊比亲兄弟还亲。 好景不长,1912年,清朝皇帝退了位,队伍说散就散。 临别那晚,几个老兄弟凑钱在小酒馆喝了一顿。 毛润之说,他想去念书,给国家寻条新路。 朱其升闷头喝了几盅,心里明白,自己这抡大锤的命是改不了了,可润之弟,那是要干大事的人。 他啥也没多说,重重拍了拍兄弟的肩膀。 这一别,就是小四十年。 朱其升回了老家大冶,重操旧业,支起铁匠炉子。 外头世道乱哄哄的,他偶尔听人说起“朱毛红军”,后来又听说“毛主席”,心里头总觉得耳熟,可又不敢往润之弟身上想。 直到1950年,新中国刚成立,村里家家户户都贴上了毛主席像。 朱其升头一回在自家墙上瞅见那张像,他凑近,再凑近,那眉眼,那额头,尤其是嘴角那股子坚毅劲儿,活脱脱就是当年兵营里的润之弟啊! 他心憋了两年,1952年,老朱头终于憋不住了。 他翻出攒了半辈子的信纸,蘸着墨汁给北京写信。 “润之弟,我是你哥其升!长沙新军一别,快四十年了。你还记得咱俩拜把子不?我现在大冶打铁,日子挺好的。就想问问,你还记得我这个老哥哥不?” 信寄出去了,老朱头的心也悬起来了。 村里人更笑话他:“老朱头,你等中南海的回信?等到猴年马月!” 老朱头不吭声,但总是在等待着邮差的回信。 1952年深秋的一天,镇邮电所的所长骑个自行车冲进村,手里攥着个信封,上头印着“中南海”三大字! 整个村子都炸了锅。 老朱头接过信拆开一看,开头的“其升兄”,老朱头眼泪“唰”就下来了。 信不长,毛主席写着,“记得长沙新军,记得梨子山结拜,记得“其升兄”当年的照顾。” 他还问老朱头家里日子咋样,听说他过得紧巴,特意随信寄了点钱,让他添置家什,做点小买卖。 他没用那钱改善自家生活,转头给村里穷户免费修农具。 那封宝贝信,被他用红布包好,锁进了柜子最里头。 1953年,上头来人,请他进京! 老朱头翻出压箱底的新蓝布褂子,揣上那封信,兜里塞了点自家晒的黄花菜、干辣椒,头一回坐上了北去的火车。 进了中南海,那位日夜悬在心头的“润之弟”,如今亿万人敬仰的毛主席,就站在眼前。 四十年光阴,白了头,皱了脸,可那眼神,那份情谊,一点没变。 两人四目相对,毛主席大步上前,紧紧握住他那双布满老茧、砸了半辈子铁的大手。 当年的“其升兄”和“润之弟”,穿越四十载烽烟,在共和国的红墙里重逢了。 那一刻,老朱头觉得,这辈子,值了! 主要信源:(人民政协报——毛泽东的第一次从军生活;荆楚网——《毛泽东在武汉》展现伟人的平凡情感)