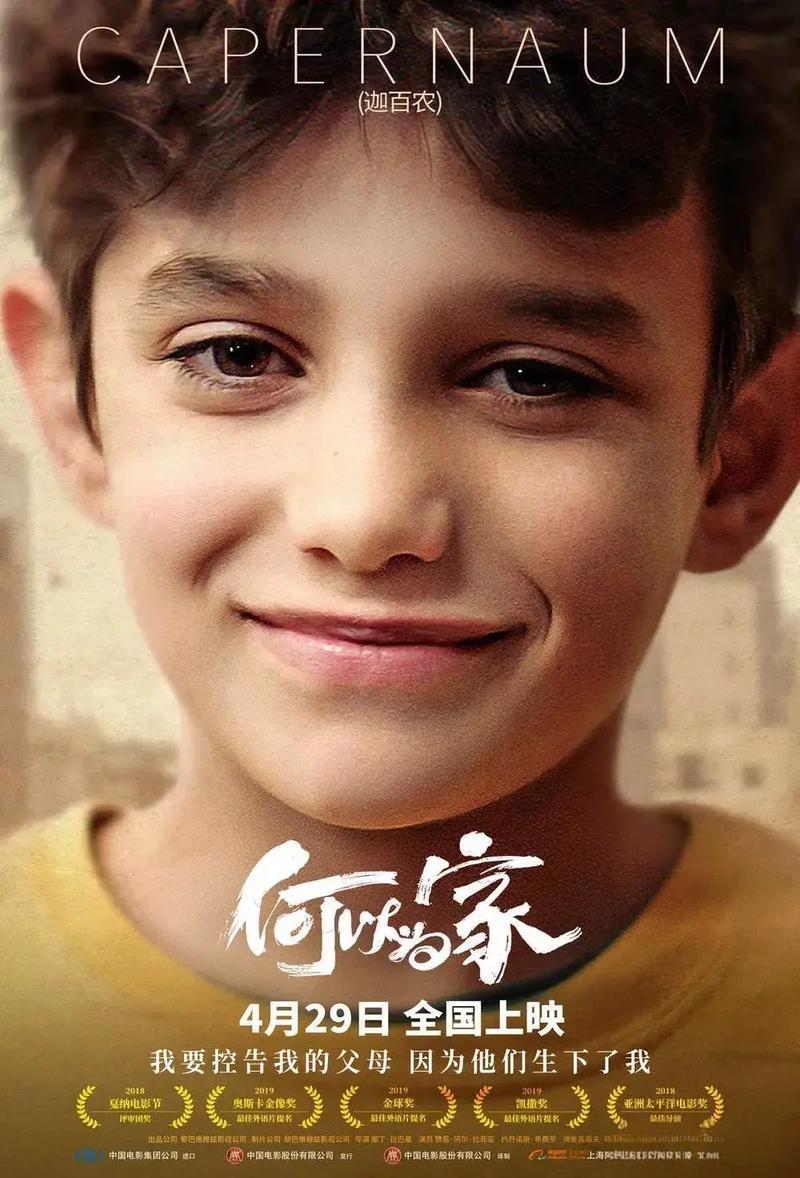

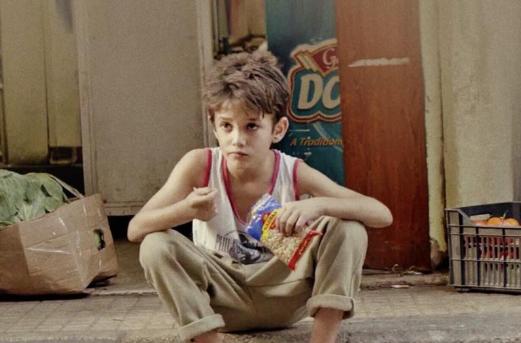

黎巴嫩的贫民窟,就像是个垃圾堆。 污水横流,破铁皮搭的棚子里挤着十几户人家。 这里的孩子没有童年,他们的书包是装垃圾的塑料袋,玩具是捡来的碎玻璃,连哭都要挑时间。 大人总会在一旁说:“哭穷更穷”。 主角赞恩,就出生在这个连呼吸都带着铁锈味的地方。 赞恩十岁,却长得像颗没长开的豆芽菜。 他每天天不亮就爬起来,扛着比自己还高的木箱去帮人搬货,指甲缝里永远嵌着洗不掉的灰。 回家后,他要给弟弟妹妹冲奶粉,把破布尿布搓洗干净,还要盯着七岁的妹妹萨哈别乱跑。 父母说:“等女孩到了年纪就得“嫁人换钱”。” 赞恩的父母像台破旧的生育机器。 他们住在漏雨的棚子里,靠卖毒品和捡破烂为生,却一年接一年地生孩子。 赞恩数过,家里总共有七个孩子,萨哈是最小的女儿。 他恨父母的“生而不养”,恨他们把孩子当商品,但更恨的是,自己明明看透了这一切,却连反抗的力气都没有。 所以,他得活着,弟弟妹妹也得活着。 变故发生在萨哈十二岁那年。 她来例假了,母亲像看到了新的希望一样,冲进屋子里,一边骂“脏东西”一边给她裹破布。 “赶紧嫁人,不然更麻烦。” 赞恩偷听到父母商量,要把萨哈卖给杂货店老板当“小老婆”,换三百美元和几袋面粉。 他疯了一样冲过去,拽着萨哈的手往外跑:“我们去码头,坐船去别的国家!” 可萨哈才十二岁,她怕,她哭着说“爸爸会打死我们”。 那一夜,赞恩在屋顶坐了整宿。 他望着天上的星星,突然觉得这个家像个吃人的怪兽。 父母用“爱”的名义,把孩子一个个推进火坑。 第二天,萨哈被送走了。 赞恩的世界塌了,他偷了家里的钱,揣着妹妹的照片,头也不回地冲进了黎巴嫩的街头。 流浪的日子比家里更苦。 赞恩睡过桥洞,捡过垃圾桶里的面包,还被几个混混抢过钱。 直到他遇见拉希尔,一个同样在底层挣扎的埃塞俄比亚女人。 拉希尔带着个襁褓里的男婴约纳斯,她白天打零工,晚上躲在出租屋给约纳斯喂奶。 赞恩蜷缩在她漏风的屋子里,这是他第一次感受到“家”的温度。 可命运连这点温暖都不肯留给他。 拉希尔是非法移民,被警察盯上了。 那天赞恩放学回来,出租屋空了,门上贴着驱逐令,约纳斯被留在了门口的纸箱里,哭得上气不接下气。 赞恩抱着这个素不相识的婴儿,突然懂了什么叫“无路可退”! 就像当初的萨哈,就像他自己。 自打那天开始,他开始带着约纳斯流浪。 偷超市的奶粉,捡别人喝剩的瓶装水,在公共厕所给孩子换尿布。 有天他在公园长椅上打盹,约纳斯发烧哭闹,他抱着孩子跑遍所有诊所,却因为没钱被赶出来。 那一刻,他蹲在医院门口,望着墙上“儿童权益保护”的标语,突然笑了。 原来,这世道,什么都是假的! 走投无路的赞恩,把约纳斯交给了一个同样落魄的单亲妈妈。 他骗她说“我找个地方挣钱,明天来接”,可转身就消失了。 其实,他自己也不知道为什么要这样做。 但他很清楚,自己给不了约纳斯未来。 多年后,赞恩长出现在法庭上,作为原告,指控自己的父母。 法官问他:“你想怎么样?” 他盯着旁听席上父母麻木的脸,大声的说:“我要他们别再生孩子了。” 庭审现场,父母的辩解显得无力且苍白。 母亲哭着说:“我们也没办法,穷啊!” 父亲梗着脖子:“我生了他们,就有权管他们!” 赞恩吼起来:“你们根本不管!你们只会生,不会养!萨哈死了,约纳斯不知道在哪,我的童年是垃圾堆和拳头!” 这场官司像颗石子,砸进了黎巴嫩社会的死水。 媒体蜂拥而至,镜头对准赞恩满是伤疤的手,对准他空洞的眼睛。 人们这才发现,这个国家的贫民窟里,还有千千万万个“赞恩”。 他们出生在垃圾堆,活在暴力里,死了连名字都没人记。 电影的最后,赞恩坐在政府部门的长椅上,工作人员递给他一张身份证明。 镜头扫过他脸上的泪痕,又切到监狱里的父母。 他们依然在争吵,依然在抱怨。 而赞恩,终于有了合法的身份,有了“人”的资格。 片尾有个彩蛋,几年后,赞恩坐在教室里,手里捧着一本书。 这是电影最温柔的隐喻,他终于不用再当“小大人”,终于可以像普通孩子一样,学写字,学画画,学怎样去爱。 《何以为家》最狠的,不是那些触目惊心的苦难,是它撕开了“生育即伟大”的谎言。 多少父母把孩子当私有财产,把“我生了你”当免罪金牌,却从没想过,生,只是开始,养,才是责任。 当我们谈论“家”时,到底在谈什么? 是遮风挡雨的房子,还是愿意为你兜底的爱? 赞恩的故事结束了,但世界上还有无数个“赞恩”在流浪。 我们总说“为了孩子”,可连最基本的“活着”,都成了很多孩子的奢望!