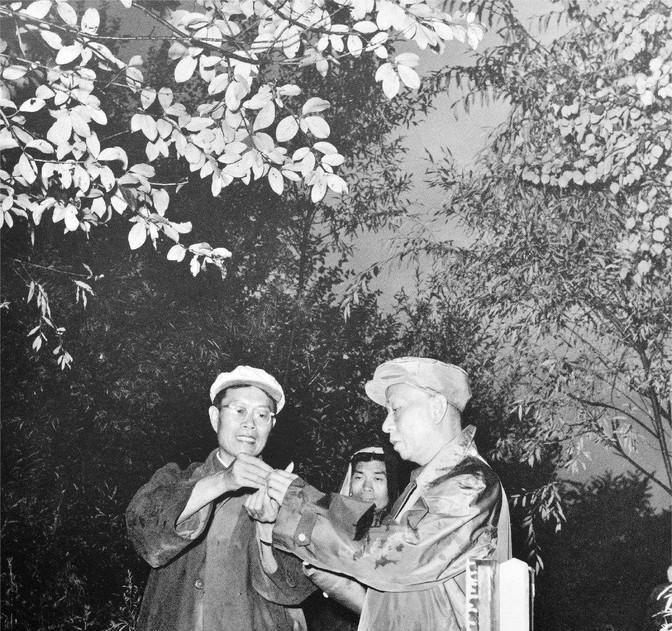

这是聂荣臻元帅和陈云同志的十分珍贵合影照。应当是拍摄于80年代,注意看,聂帅手中正比划着什么 那张合影,越看越让人心里发酸。 陈云和聂荣臻坐在一起,镜头捕捉的那一瞬间,聂帅手抬着,正比划着什么。 动作不大,却好像要把一段旧事拉出来给人看。 他身体已经不比从前,脸色里透着病气,可那只手仍旧倔强,带着力道。陈云就坐在一边,眼神盯着他,平静里带点默契。照片没有声音,但你几乎能想象到空气里残留的那种气息——两个人走过半个世纪,再说一句话都不用解释。 他们第一次算得上“并肩”,是在上海的黑暗里。 三十年代的上海,弄堂密布,夜里潮湿的砖墙会渗出水来。 中央特科的同志们就是在这种阴影里穿行。1931年顾顺章叛变,那几天整个城市都像要塌下来。 敌人的特务已经盯上来,谁都不知道下一秒会不会有人闯进来。 聂荣臻一夜一夜没合眼,眼眶发红,连烟都没工夫抽。陈云呢,少见地沉默寡言,手里拿着名单,一条条核对,把能转移的干部分批送走。 那几天上海的天总是灰的,码头的汽笛声偶尔传进来,谁也顾不上。 等到危险过去,两人都瘦了一圈,衣服挂在身上松松垮垮,却心里清楚,这一劫要是没扛住,中共的命运都要改写了。 那之后,他们之间有了无声的信任。 长征的时候,两人又一次站在同一个节点上。1935年遵义会议,红军已经被打得遍体鳞伤,死路一条似乎就在前头。 会议室里灯光昏暗,外头的风冷得钻骨头。有人还在替博古辩护,说失败是因为敌人太强。 陈云坐在那里,眼神冷下来,不同意那些说法。 他的语气一向平和,可这次却硬邦邦地说,不是敌人太强,是路子走偏了。聂荣臻也站起来,直接指着李德,批评他的军事错误。 说完这些话,屋子里一阵沉默。 可就是这一夜,毛泽东的话逐渐被更多人接受。 后来有人回忆,那一刻的转折,不仅仅是毛的声音有力量,也是因为有人在关键时刻站了出来。 他们的情谊不是整天膩在一起,而是隔着时间和战场,总能在拐点处重逢。 1943年秋天,聂荣臻从晋察冀回到延安,灰头土脸,带着前线的风沙。 陈云正养病,躺在枣园里,气色不好。 毛泽东笑着介绍,说“我们的大闹五台山的鲁智深回来了”,满屋子笑声。 陈云握着聂荣臻的手,手心冰凉,却死死攥住,问他仗打得怎么样。聂荣臻没有立刻回答,只是说你身体要紧,好好养着。那一刻,病榻和战场像是被硬生生拉到了一起。 新中国成立后,他们分在不同的阵线。 陈云守财政,聂荣臻管军队。1950年朝鲜战争爆发,北京城的夜晚灯光昏暗,会议桌上的气氛凝重。到底要不要出兵?出兵之后靠什么撑?大家心里都没底。 最后定下决心,聂荣臻立刻投入到部队调度,文件堆得比他人还高,常常在办公桌上趴着睡着。 陈云那时则提出“国防第一”的财经方针,他知道钱袋子里没多少,但必须要先保证前线。 他想出“削萝卜”“挤牛奶”的比喻,讲给干部们听。 那些词土得掉渣,却让人听得懂。就这样,战争打了三年,市场没大乱,前线也撑住了。 没人特意把两人放在一起讲,但其实,他们就像一张纸的两面,一起支撑着。 五十年代中期,新的战役又来了。 毛泽东说中国要有原子弹,否则会被人欺负。中央成立了“三人小组”,聂荣臻、陈云、薄一波。 陈云每天掂量数字,怎么算都紧张,但最后还是点头,挤出资金。 聂荣臻则带着科学家们,白天黑夜泡在实验场。 两个人几乎不怎么碰面,各忙各的,可中间像有根绳,拉着往前走。 1964年十月,戈壁滩上的蘑菇云升起,天际一片白光。那一刻,谁也没在镜头里看见陈云和聂荣臻,但他们都在场的阴影里。 岁月往前,他们渐渐退下去了。 八十年代,中央要年轻化,他们带头退。 聂荣臻身体不行了,常常坐在轮椅里,呼吸微弱。陈云依旧沉静,不多话。 1985年,陈云八十岁生日,聂荣臻没能去,但让女儿送去蛋糕。那是很普通的蛋糕,不起眼,却足够打动人心。 所以,那张合影,就有了另一层意味。 照片里的光线有些冷,聂荣臻的手举在半空,像在提醒什么,又像在回忆。他的眼神有点恍惚,但动作还是利落的。陈云坐在一旁,目光落在他身上,既不打断,也不插话,只是看着。那种注视,比任何言语都更有分量。 几十年生死与共,到最后,就是一个手势,一个眼神。 几年后,聂荣臻走了,1992年的春天。 三年后,陈云也离开。 许多人提起他们,总是说贡献、功绩,可那张照片告诉我们的,其实是另一层:两个人在大半生的风雨之后,还能用这样简单的方式彼此回应。 镜头定格的,不仅仅是两个老人,而是一个时代的默契。 像现在再翻出那张照片,眼前还是那个画面:一只手停在半空,另一双眼睛静静看着。屋子安静,连风声都能听见。

![马筱梅那么瘦吗[???]???看她以前的老照片,都是圆脸的,脸蛋胶原蛋白满满挺](http://image.uczzd.cn/604410436000324264.jpg?id=0)