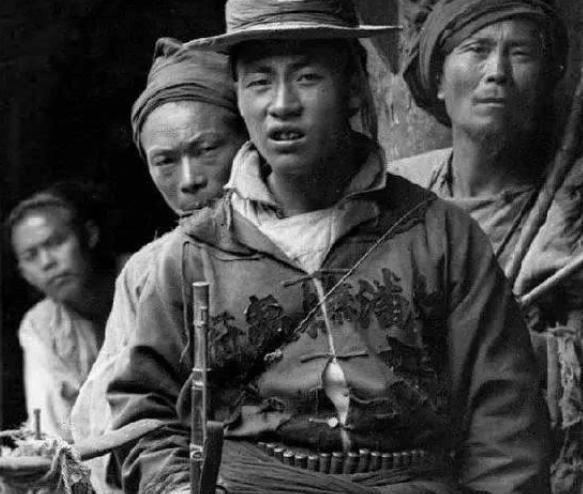

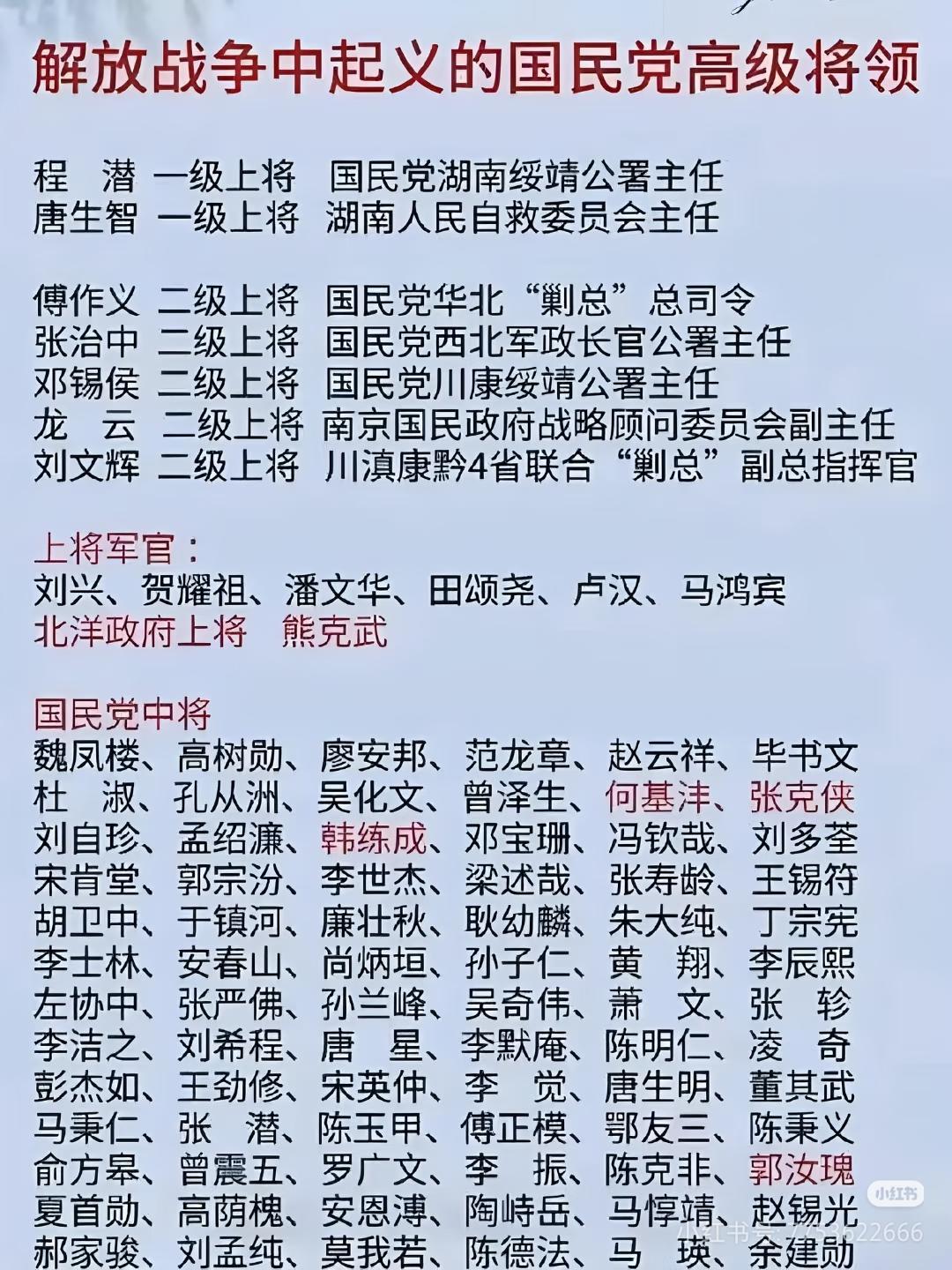

1950年,一国军起义将领吞鸦片自杀,贺捷生悲痛:他毕竟照顾过我 “1950年12月16日凌晨四点,沅陵渡口的守夜人嘶声喊道:‘快去叫大夫,罗参事倒在屋里了!’”几分钟后,人们却只能望着那一撮散落的烟壳发愣——罗文杰,曾叱咤湘西山岭的土匪头子、又被湖南省政府聘为参事的那位起义将领,含着满口生鸦片,已经气绝。 现场极为安静,混杂着浓烈的鸦片香味与冷月蒸出的薄雾。有人低声猜测他是否因“镇反”风声而惊惧,也有人担心此事会牵扯到此前的起义部众。几位公安干部清点遗物,发现只有一支旧手枪、一串念珠和一封写了一半的信。信里提到两个名字:瞿玉屏、贺捷生。 消息传到长沙,省公安厅内部先是一片错愕。毕竟一个多月前,罗文杰还在政府会议上慷慨陈词,表示要“为新湖南站最后一班岗”。谁也没料到转瞬之间,他选择自毁。负责联络的干部向上报告时特别提到:罗文杰去世前,唯一提出的请求,是希望把他起义后安置的部队稳定下来,并妥善照顾几名家眷。这细节不大,却透露出他内心的焦灼——他怕的是部下再次落草为匪,怕的是孩子们无处容身。 追溯过往,罗文杰原名余华,1890年代生人。二十多岁在泸溪县当警备队长,因冒险、敢打,被地方劣绅视为护符,也被上峰视作异类。1925年投靠田义卿,田被击毙后转投贺龙麾下。时间不过两年,他又滑向另一端——国民党十九师。1940年前后,他成了军统湘西站站长,少将军衔,看似风光,其实四处周旋,常年在土匪与正规军之间变换身份。对多数湘西百姓而言,他是一道难以跨越的影子;对上级而言,他是能打又难缠的刺头。 1949年夏,长沙解放在即。省公安厅一直找不到切入口剿灭罗文杰那支上万人的山地武装。直到方天印主动来投,说自己是罗文杰座上宾,可联络对方。经过数十回合的审讯与谈判,方天印松口,同意前往湘西劝降。一个月后,罗文杰在王忠义、罗善达的陪同下抵达长沙,宣布起义,并将枪支、粮库交付接管。省里给足了面子,安排他当省政府参事,还派专车护送回乡,安抚旧部。形势看似明朗。 然而,“镇反”运动在年底全面铺开。公安系统要对历史遗案、匪患、暗杀案逐一清理。罗文杰虽已起义,旧案卷却厚如砖头:军统暗杀名单、土匪勒索记录、百姓诉状,全摆在桌面,等待下一步处理。有人说他心知难过关,有人说他自尊心极强,受不了再一次受审的羞辱。真实想法,至今无人能给出确切答案。 这里不得不提到贺捷生。她与罗文杰的交集并非出自血缘,而是一个战火时代的偶然托付。1944年,时任贺龙警卫参谋、湘西老部下瞿玉屏被日机炸伤。弥留之际,他把年仅六岁的养女贺捷生叫到床前,轻声交代:“我走后,跟着罗大哥,他会护你。”罗文杰站在床尾,一言未发地点头。那之后,贺捷生的日子颠沛,却始终有人在暗处为她清扫障碍。她搬去乾州上学,路途险恶,却每每有一队“不知来历”的保镖同行;学生罢课闹学潮,她正要上街演讲,便被罗善达拉进窄巷,有惊无险。直到解放后她回到北京,这层暗线才慢慢显现。 1951年春,贺捷生回湘西调查地方武装改编情况,翻到一份文史小册子。里面写着:罗文杰因畏罪于沅陵自尽,岁数五十有八,已葬于城南渡口山坡。短短一行字,冷冰冰。她放下册子,低声说:“他再怎样,也是救过我的人。”旁人听来波澜不惊,她却把纸页合上,久久沉默。 许多人疑惑,罗文杰为何不选择继续配合组织审查,而要吞鸦片?从情报碎片来看,他既担心部下牵连,又惧怕旧日仇家翻案。更关键是,他的身份太复杂——当过红军团长、军统站长、起义参事,每一面都写着功与过。走到1950年,他自觉走到了极限。鸦片既是老瘾,也是他给自己的最后判决书。 值得一提的是,省公安厅后来对罗文杰部众进行了细致改编。大部分被编入地方公安纵队,个别问题严重的送交司法机关处理。罗善达被推荐为永顺县政协委员,兼管交通小组,一度成为县里年纪最轻的政协委员。几年后,贺捷生与他通信,说自己已在军队医学院任教,劝他安心工作,不必背负父辈阴影。信末,她写了一句带玩笑味的话:“那年你拽我胳膊,可把我吓坏了,欠我一碗热米粉。”这句话里没有怨恨,只有历经战火后才懂的轻描淡写。 今天翻开档案,“罗文杰”三个字仍带着复杂色彩。他曾劫道,也曾抗日;曾为军统卖命,也在解放前将上千支枪交给人民政府。有人批评他反复无常,有人说他识时务。历史不做情感裁判,只留下冰冷的结局:1950年12月,他亲手为自己按下终止键。至于动机,无法以简单的黑白归类。贺捷生的那句“他毕竟照顾过我”,点到了人性的灰度地带——一位身份模糊的旧军人,在动荡岁月中展现出另一副面孔,这副面孔或许微弱,却足以让一个流离失所的孩子活下去。 死亡之后,他的故事并未完全尘封。沅陵渡口的小茶馆里,老人们偶尔还会谈起“罗参事”,说他曾在大旱之年放粮赈灾;省档案馆的玻璃柜里,方天印的口供仍静静躺着,记录那场隐秘的劝降。