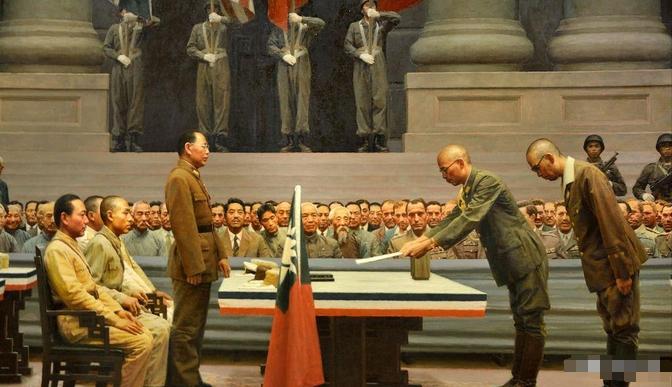

英国侵略中国三次,英国胜。法国侵略中国两次,法国胜。德国侵略中国一次,德国胜。沙俄侵略中国一次,沙俄胜。日本侵略中国三次,日本胜两次,败一次。 数字本身并不带情绪,但列在一起,却令人切肤锥心。这不是一串冷冰冰的历史统计,而是中华民族百年苦难的压缩档案。 英国、法国、德国、沙俄、日本——五大列强,轮番登场,在中国大地上留下的是一场场军事胜利、一个个不平等条约、一片片租界和一代代屈辱记忆。 看似“胜负表”,实则是民族灾难的编年史,是中国从“天朝上国”跌入“半殖民地”深渊的伤痕坐标。 这些“胜利”,靠的不是谁更讲理,而是谁的炮口更硬。鸦片战争、马尾海战、胶州湾事件、外东北割地、甲午战争、南京大屠杀……每一次“胜利”背后都是一轮对中国主权、资源、尊严的掠夺。 有人说,那是因为中国当时太弱。但真正的问题是,弱不仅是军事上的,更是制度上的、思想上的、战略上的——这是一个迟迟未能进入现代国家体系的文明古国,面对工业化侵略的全面失防。 英国三次出手,次次得手。从鸦片战争强迫签订《南京条约》,打开“五口通商”,到第二次鸦片战争烧毁圆明园,继而挥师西藏. 确立印度-西藏-中国边境的控制框架,英国的战略从来不止于战争胜利,而是要在制度上写下“永久性改变”。 英国的对华侵略是金融资本与海军力量的合谋,是用炮舰敲开关税、司法、内政的大门。 法国两次出手,目标明确。第一次是把越南从中国藩属体系中夺走,第二次则是参与八国联军,分得北京城下的干货。 法国打的旗号是“天主教的保护者”,但实质是“利益的分账人”。在中国的土地上,它布下的不是福音,而是控制节点。 德国来得晚,但下手极狠。1897年,借口“巨野教案”,强占胶州湾,逼签《胶澳租界条约》,将山东视作“模范殖民地”。 它不打算东亚称霸,但试图以“德意志秩序”在东方复制普鲁士式治理,设立铁道、邮政、教育体系,实为“隐性治理实验室”。 沙俄则是最大“赢家”。 它几乎没有开一枪,就在清政府最虚弱时,以调停者姿态逼签《瑷珲条约》《北京条约》,鲸吞外东北超过150万平方公里土地——这不仅是领土变动,更是战略空间的永久坍塌。 俄国的算盘不是贸易,而是领土本身。日本三次出手,前两次收获颇丰,第三次却输得彻底。 甲午一战,它从一个“蕞尔小国”跃升为东亚列强,夺取台湾、澎湖、巨额赔款;1915年“二十一条”,它试图全面控制中国北方命脉。 1937年全面侵华,则是一次彻底的“灭国式战争”,以南京大屠杀、以战养战、人口清洗为手段,意图将中国纳入“大东亚共荣圈”的殖民体系。 它最终失败,不是因为人道,而是因为战略失衡与中苏美三方夹击。但问题不在于谁赢了几次,而在于中国为何屡败。这不仅是枪炮的差距,更是制度、认知、战略的全方位崩塌。 面对列强,中国所依赖的仍是“天朝认知”——以为“夷狄不可信”、“剿抚可控”,以为“和为贵”、“避战可保国”。 而对手早已进入现代国家体制,拥有完备的财政、动员、工业、海军、外交体系。这不是“民族性格”问题,而是历史阶段的问题。 落后就要挨打,不是一个口号,而是一种结构性现实。晚清的“以夷制夷”,最终养虎为患;“中体西用”,终归左右不是。 “洋务自强”,在没有制度和战略体系支撑下,沦为“买办工业”。头痛医头、脚痛医脚的战术反应,无法应对系统性侵略。 但侵略也带来了反作用。它刺痛了中国人沉睡的神经。洋务运动、维新变法、清末新政,虽未成功,但已开启现代化的方向盘。 民族主义在反侵略中觉醒,辛亥革命、五四运动、中国共产党诞生,都是对“亡国感”的回应;中国真正成为现代国家的动能,正是在列强的压力下形成。 今天我们看这段历史,不能只停留在“胜负表”上。这些“胜利”对中国而言,是血的代价,是文明挨打的记录。 但它们也塑造了我们今天的国家性格——对主权的高度敏感,对外来干涉的本能警惕,对“和平发展”的坚定执着。 正因如此,中国在今天的国际秩序中,不搞“胜者逻辑”,不讲“炮舰外交”,不追求“文明输出”。 中国倡导的是“人类命运共同体”,是“共商共建共享”,是从百年屈辱中走出来的文明,对霸权主义最深刻的否定。 历史不能被遗忘,但也不应被仇恨绑架。真正有力量的国家,是能从历史中吸取教训,而非复刻旧恨。 我们纪念这段历史,不是为了炫耀苦难,而是为了明确一个答案——我们今天所守护的一切,都是百年前我们失去的。 这不是简单的“胜败表”,这是国家的不归路,也是今天中国选择和平、发展、自主、自强的最深刻注脚。过去曾有人在中国土地上写下“胜”,今天,只有中国人民,才有权定义国家的荣辱与胜败。