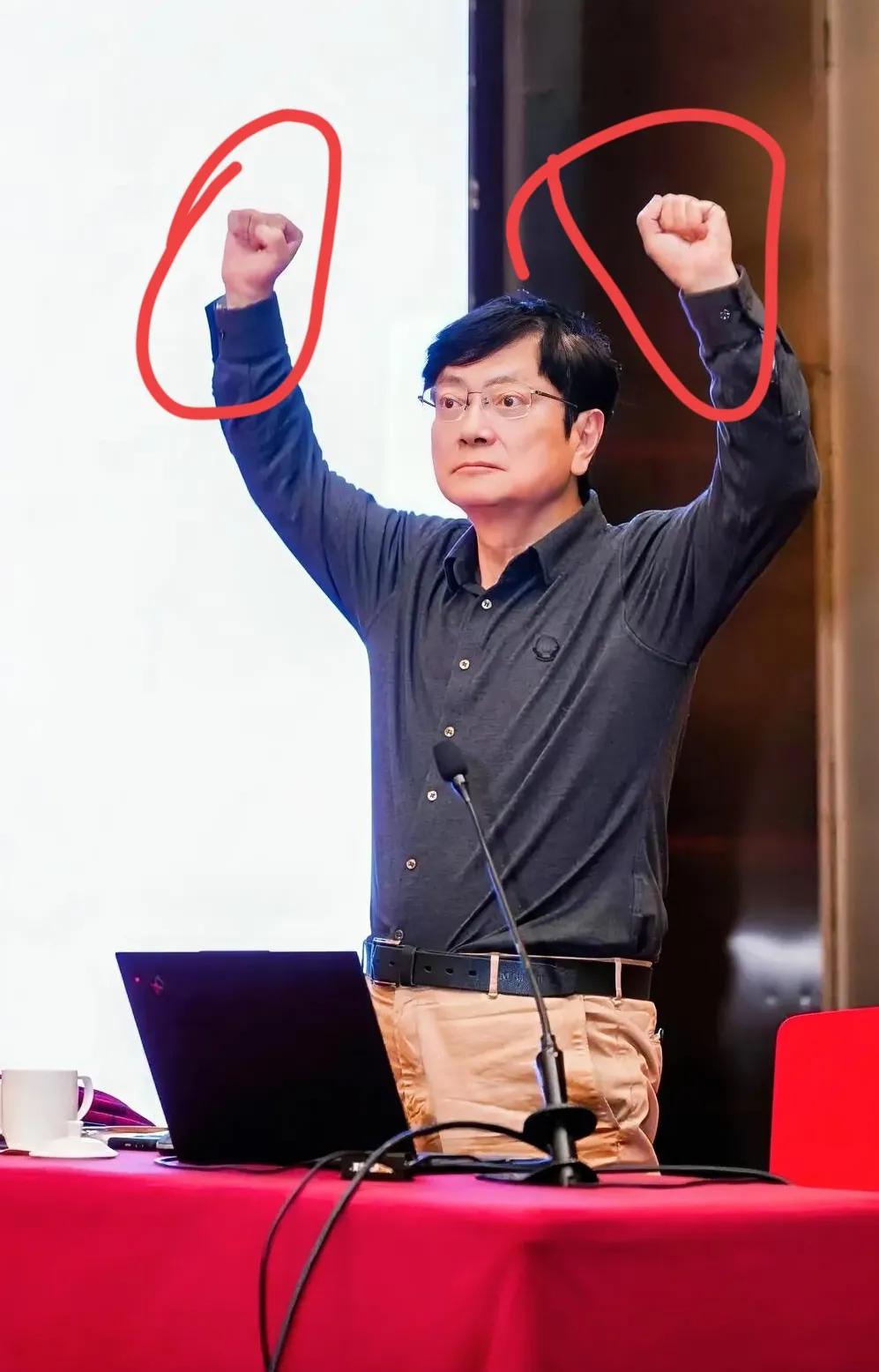

刚去查了郑强, 不查不知道,一查真的被狠狠戳到了! (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 65岁的郑强到了该含饴弄孙的年纪,却没办任何退休仪式,悄没声儿收拾好行李,扎进了贵州黔东南的山区学校,拿起粉笔当起了初中老师。 这跟现在好多领导干部退休前大摆宴席、收受礼品的做派,简直是天壤之别。 按说正厅级干部退休后,待遇可不低,医疗、住房都有保障,退休金也足够安享晚年。 但郑强放着好好的清福不享,偏要跑到海拔1800米的深山里,住教室改建的板房,用搪瓷缸当教具,每天走几小时山路家访。 有人可能觉得他傻,可了解他的人都知道,这跟他当年在贵州大学当校长时的作风一脉相承。 2012年,郑强第一次到贵州大学任职,就提出“贵州大学姓贵州”的理念,砍掉校园里的“逃课树林”改建操场,推动设立白酒、大数据等特色学院,让学校科研经费从1亿涨到50多亿。 他还常说自己“欠这片土地”,因为贵州曾是他教育改革的试验田,也是他第一次真正接触基层教育困境的地方。 现在他支教的台江县,90%学生是苗族,父母平均受教育年限不到5年,很多孩子连县城都没去过。 学校冬天水管冻裂,教室漏风,生活环境相当恶劣,而且28个老师还要教420个学生。 郑强来了后,把数学课搬到稻田里,用梯田面积教勾股定理;暴雨冲垮操场,他就带着学生捡石头垒防洪墙,顺带讲建筑材料学。 有个辍学女孩被父母安排嫁人,他冒雨徒步进山三次,终于说服家长让孩子复学,后来这女孩也足够争气,物理成绩从17分涨到82分。 有人质疑他作秀,可看看他的日常就知道:每天五点起床帮学生劈柴烧火,中午就着腌萝卜吃冷馒头;晚上打着手电筒批改作业,发现学生手电没电,直接把自己的给人家。 当地村民要送他腊肉、鸡蛋,他一概拒收,还自掏腰包给学校买了20张新课桌、100多本课外书,甚至把女儿寄来的保健品,都分给了贫困学生。 都说君子论迹不论心,郑强能一直这么坚持下去,都已经足以见其伟大。 如此善心的教授都要遭人诋毁,这反倒让我想起了现在学术圈的怪现象:有些教授把讲台当跳板,一门心思评职称、搞项目,根本不关心学生。 郑强在太原理工时,却把行政经费压缩20%,用来给保安、食堂阿姨发“育人贡献奖”,还把C919总设计师吴光辉院士,请来给本科生上课。 这种反差,就像他在贵州大学时说的:“灯泡进了山沟还是灯泡,但能照亮更多孩子的未来。” 更难得的是,郑强的努力已经看到成效。 2025年台江县民族中学,高考本科上线率86.7%,600分以上41人,物理类考生伍舜尧678分,全省排名第90位。 国家也开始重视,今年教育部“特岗计划”专门向黔东南倾斜,新增20976个教师岗位,中央财政拨款4.18万元/人支持山区教育。 但郑强没闲着,最近又在联系企业,给学校装多媒体设备,还计划用自己的积蓄设立奖学金。 有人说他沽名钓誉,可一个65岁的老人,连续两年住在漏风的板房里,每天工作16小时,这要是作秀,那得多大毅力? 看看他虎口上被浓硫酸灼伤的疤痕,听听他在课堂上用生硬苗语,解释“紫色石蕊试剂”的样子,你就知道,真正的教育情怀,从来不是嘴上说说,而是像他这样,把自己活成一根蜡烛,插在哪里就在哪里发光。 现在有些专家教授,整天在电视上指点江山,却连学生论文都不认真批改;有些官员口口声声重视教育,却把经费挪作他用。 相比之下,郑强用行动证明:真正的教育家,是能放下身段,陪着孩子一起翻山越岭的人。 他或许改变不了整个教育生态,但至少让台江县那几百个孩子,看到了知识改变命运的希望,这才是知识分子该有的风骨。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!

云风世一些

[玫瑰][玫瑰][玫瑰]