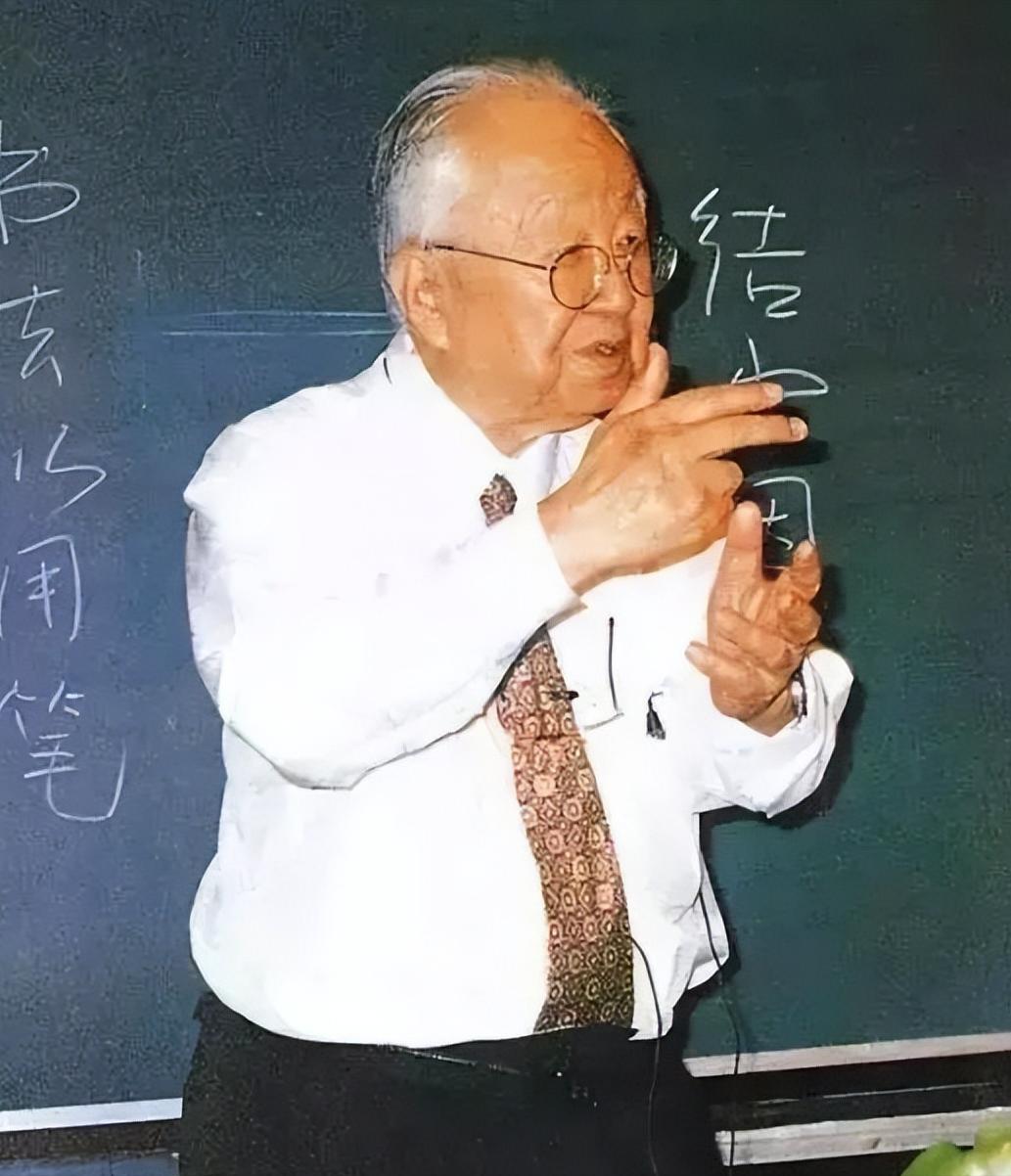

一代巨匠,因学历低被单位辞退三次,终成没有文凭的大师 在如今这个招聘启事上满是“本科及以上”的时代,启功的故事像一把钝刀,慢慢割开了“唯学历论”的脓包。 这位雍正皇帝的第九代孙,连中学文凭都没拿全,三次因为学历问题被单位扫地出门,最后却成了书法界、国学界绕不开的标杆。 他这辈子最常说的一句话是“我就是个中学生”,可就是这个“中学生”,让无数揣着博士文凭的人自愧不如。 启功的皇族身份,在他这里从来不是镀金的招牌,反倒像块需要时时擦拭的旧铜器。小时候家里还没败落时,他跟着祖父认些字,可没等进正经学堂,家道就中落了。 父亲早逝,母亲带着他变卖字画度日,别说上大学,就连中学课程都是断断续续凑着学的。1933年,经人引荐到辅仁大学做事,校长陈垣瞧着这小伙子字写得好,对古籍也有独到见解,就让他帮忙整理书稿。 可人事处的人拿着他的档案直皱眉:“连中学毕业证都没有,怎么能留在这儿?”陈垣拍着桌子力争:“本事比文凭值钱!”最后只能给个“特约讲师”的名分,薪水比正式教员少一半,还没编制。 就这临时差事,干了三年还是黄了。学校人事调整,“学历不足”成了最现成的理由。这是启功头一回尝到学历这道坎的厉害,他没抱怨,背着包袱走的时候,兜里还揣着陈垣塞给他的几本线装书。 丢了工作的启功,只能在街头支个小摊,写春联、画扇面换些米钱。冬天北风刮得脸生疼,他就在旁边支个小火炉,一边搓手一边琢磨字帖里的笔画。 有回遇到个熟客,劝他:“找路子办个假文凭呗,现在很多人都这么干。”启功摇头笑了:“假的文凭护不住真的学问,骗得了别人,骗不了自己手里的笔。” 后来他好不容易在一所中学谋了个国文老师的职位,课堂上把《论语》讲得生动有趣,学生们听得入迷,可家长委员会不乐意了。 有个家长跑到校长室拍桌子:“我们孩子要考大学的,让个没上过大学的教,耽误了怎么办?”没到一学期,他又卷铺盖走人了。 这次他没上火,反倒把铺盖卷往肩上一扛,说:“正好有时间琢磨《说文解字》了。” 最窝心的是第三次辞退。1949年后,北京师范大学想请他去教书法,可一看档案里“中学肄业”四个字,负责招聘的领导犯了难。 当时高校刚进行整顿,学历成了硬杠杠,就算陈垣再力荐,也只能给个“临时工”身份。启功倒不在乎这些,每天骑着破自行车准时到校,把板书擦得锃亮,讲起书法结构来,连窗外路过的学生都忍不住停下听。 可临时工总有到期的那天,整顿名单下来,他的名字赫然在列。那天他抱着一摞学生作业走出校门,夕阳把影子拉得老长,有学生追出来问:“启老师,您还回来吗?”他回头笑了笑:“学问这东西,在哪儿都能教。” 没人知道那些被辞退的日子里,启功是怎么熬过来的。邻居说常看到他家半夜还亮着灯,窗户纸上映着他抄书的影子;琉璃厂的掌柜记得,他总在收摊前过来,蹲在旧书堆里翻半天,掏出皱巴巴的毛票买本残卷。 他跟着齐白石学画,老人看他笔墨有灵气,想收他做徒弟,他却摆摆手:“我这点底子,先跟着您磨墨吧。”磨墨的间隙,他就盯着老人运笔的姿势,回来在废报纸上反复练,直到手指酸痛得握不住笔。 陈垣见他如此,把自己珍藏的古籍借给他看,他连夜抄录,第二天准时归还,连个墨点都不沾。这种近乎偏执的较真,让他在没有文凭的日子里,悄悄把学问酿成了醇酒。 转机出现在1952年,陈垣再次力排众议,顶着“不合规矩”的压力,让启功以副教授身份重返北师大。 这次没人再拿学历说事儿,他写的《古代字体论稿》已经在学界传开,里面对隶书演变的分析,比很多教授的论文都透彻;他的书法更是成了招牌,有人拿着他的字去请齐白石题跋,老人看了直点头:“这字里有骨头。” 后来学校要给他补授荣誉博士学位,他死活不肯:“我要是拿了博士,那那些正经念了十年书的博士算什么?” 他办公室的墙上始终挂着一张纸条,上面写着“中学生水平”,来往的学者见了,没人觉得是谦虚,反倒透着一股真性情。 启功教学生,最不看重的就是学历。有个自学成才的青年拿着论文找他,学历栏填的“高中”,他却逐字逐句批改,还推荐发表。 有人提醒他:“这小伙子没文凭,推出去会不会让人说闲话?”他眼一瞪:“我当年连高中都没毕业,难道就不能做学问了?” 启功这辈子,就像他写的字,看着圆润柔和,骨子里全是筋骨。三次被辞退的伤疤,没变成他抱怨社会的理由,反倒成了打磨学问的砂纸。 他用一辈子证明,文凭这东西,就像衣服的标签,能说明产地,却测不出布料的好坏。而真正的大师,从来都是让自己的学问说话,不是让那张纸替自己吆喝。 资料:中国非遗之光