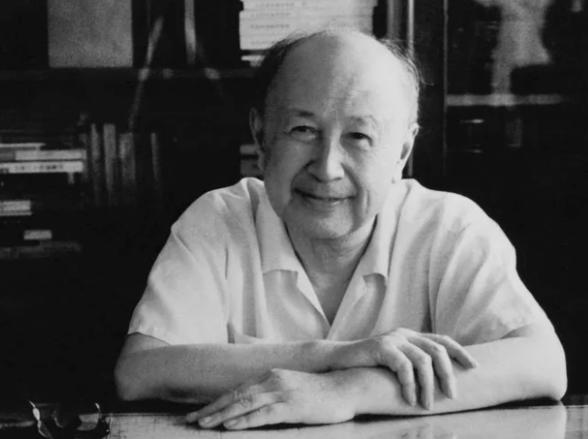

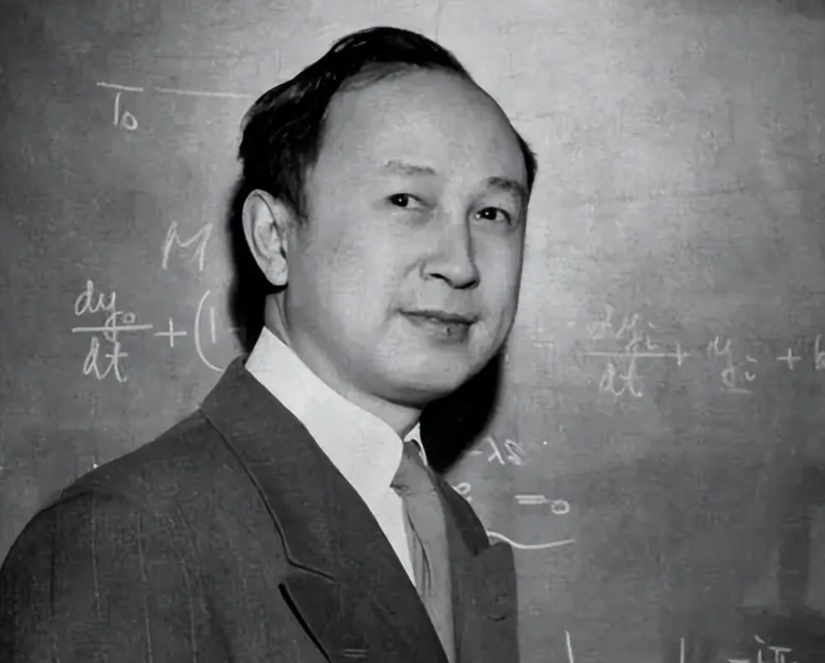

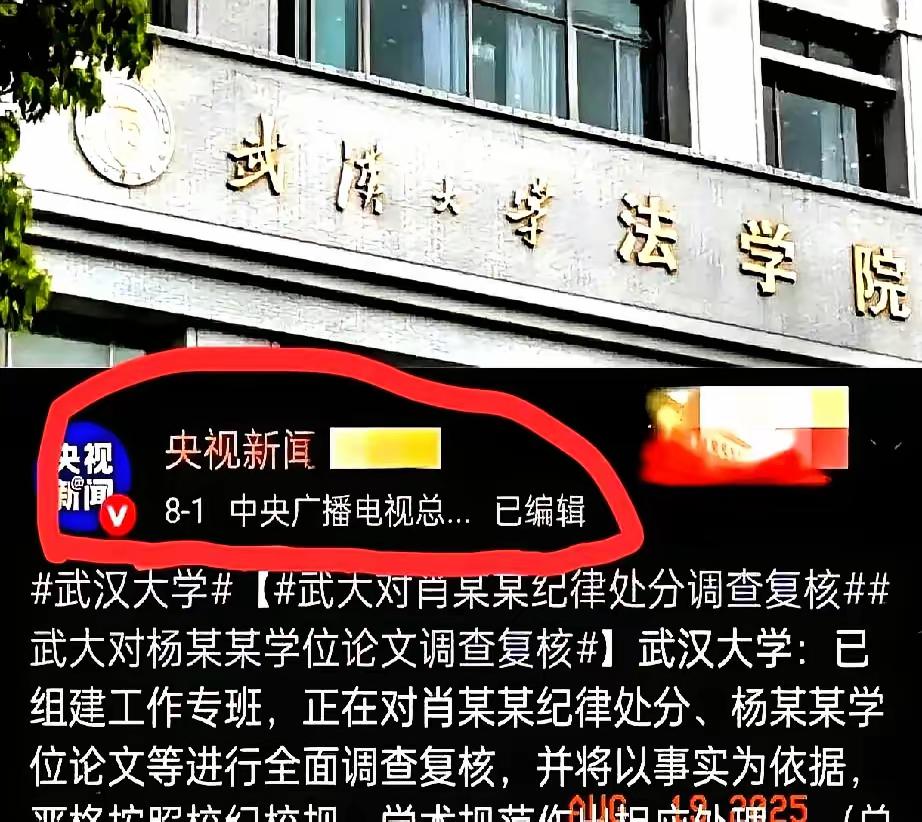

1964年,一个知青在看钱学森的论文时,发现方程推导错了,就给钱学森写信,谁知钱学森不仅回了信,还说:“感谢您指出我的错误!” 1964年的冬天,新疆。那地方的冬天,冷得能把人的骨头缝都冻住。20多岁的郝天护,当时还是个刚毕业的大学生,被分配到新疆工作。年轻人嘛,一腔热血,没地方使,就全用在了学习上。他弄来了一堆学术期刊,其中就有钱学森发表的关于火箭弹道设计的论文。 那个年代,钱学森的名字,对搞科研的年轻人来说,那就是神一样的存在。他的文章,大家都是当“圣经”来读的。郝天护也不例外,一个字一个字地啃,一个公式一个公式地算。可算着算着,他发现了一个问题,论文里一个关于边界条件的方程,似乎和他自己反复推导的结果不一样。 他一开始以为是自己算错了,毕竟对方是钱学森。于是,他一遍又一遍地验算,查了所有能找到的资料,最后硬着头皮得出一个结论:钱老的推导,确实存在疏忽。 这下可把他难住了。说,还是不说?身边的人都劝他,算了吧,人家是什么身份,你是什么身份?万一弄错了,不是自取其辱吗?就算你对了,大人物不要面子的吗? 郝天护纠结了很久。但他骨子里那股做学问的“犟劲”上来了。在他看来,科学是纯粹的,错了就是错了,无关身份,无关名气。于是,他鼓起这辈子最大的勇气,给钱学森写了一封信。信里,他非常谦虚又非常直接地指出了那个他认为错误的方程,并且附上了自己的完整推导过程。 信寄出去后,石沉大海。郝天护慢慢也把这事儿给忘了,他觉得,大概率是不会有回音的。 谁也没想到,一个多月后,一封从北京寄来的信,打破了边疆的平静。寄信人,正是钱学森。郝天护拆信的手都在抖。打开一看,整整两页纸,字迹工整,语气谦和。 信的开头,钱学森就坦然承认:“您在信中指出的错误,我完全同意……我的错误在于疏忽。” 更让郝天护震惊的是,在整封信里,钱学森对他的称呼,连续用了13个“您”。这是一个科学界的前辈,对一个素未谋面的后生,表达出的最大程度的尊重。 钱学森不仅承认了错误,还对郝天护的推导过程给予了肯定,并鼓励他:“为了科学事业,也为了避免后来的研究者再用这个错误的公式,希望您能把您的意见整理成一篇短文,投到《力学学报》上去。” 这封信,对郝天护来说,不亚于一声惊雷。他没想到,自己眼中遥不可及的科学巨擘,竟然如此平易近人,胸怀如此坦荡。这不仅仅是对他个人学术能力的认可,更是对他那份坚持真理的勇气的巨大鼓舞。 得到钱老的鼓励,郝天护很快就把文章整理好,投给了《力学学报》。可左等右等,两年过去了,文章还是没发出来。 另一边,钱学森也一直惦记着这件事。他觉得很奇怪,一篇有价值的学术勘误文章,为什么迟迟不见刊登?工作繁忙的他,终于忍不住亲自打电话到《力学学报》编辑部询问。 编辑部这才道出实情。原来,他们不是不想发,而是不敢发。因为这篇文章直接指出了钱学森论文的错误,编辑部担心发表出来会影响钱老的声誉和权威,所以就把稿子压了下来。 钱学森听完后,非常严肃地对编辑部说:“学术是客观的,没有身份地位的区别。我错了,我就会承认。你们不要因为这些,忽略了学术的真实性。” 有了钱学森的亲自首肯,编辑部才终于把郝天护的论文发了出来。文章一经刊登,立刻在学术界引起了不小的轰动。大家讨论的,早已不是那个公式的对错,而是钱学森那份坦荡承认错误、并甘为人梯的大家风范,以及郝天护那种不畏权威、坚持真理的科学精神。 这件事,让钱学森和郝天护两个人都赢得了所有人的尊重。 在恢复高考后,郝天护凭借扎实的功底,考上了清华大学的研究生,后来成为东华大学的教授、博导,在流体力学领域取得了卓越的成就,培养了一代又一代的学子。 他一生都对钱学森怀有深深的敬意。后来,上海交通大学筹建钱学森图书馆,郝天护教授将自己珍藏了几十年的、与钱老来往的所有信件,毫无保留地全部捐献了出来。今天我们能看到这些珍贵的史料,正是源于这份传承。 钱学森的故事,就像一面镜子。他的伟大,不仅在于他为国家做出了多大的贡献,更在于他的人格魅力。 他用行动告诉我们,真正的权威,不是不犯错,而是面对错误时的坦诚和勇气。他对待一个普通青年的态度,也定义了真正的“大家”——不是高高在上,而是愿意俯下身子,去倾听每一个微小的声音,去扶持每一个有潜力的后辈。 而郝天护的故事,则给了所有默默无闻的普通人一种力量。你的身份、地位、年龄,都不能阻碍你去追求真理。 只要你坚持的是对的,只要你怀着一颗纯粹的心,就总会有人能看得到你的光芒。