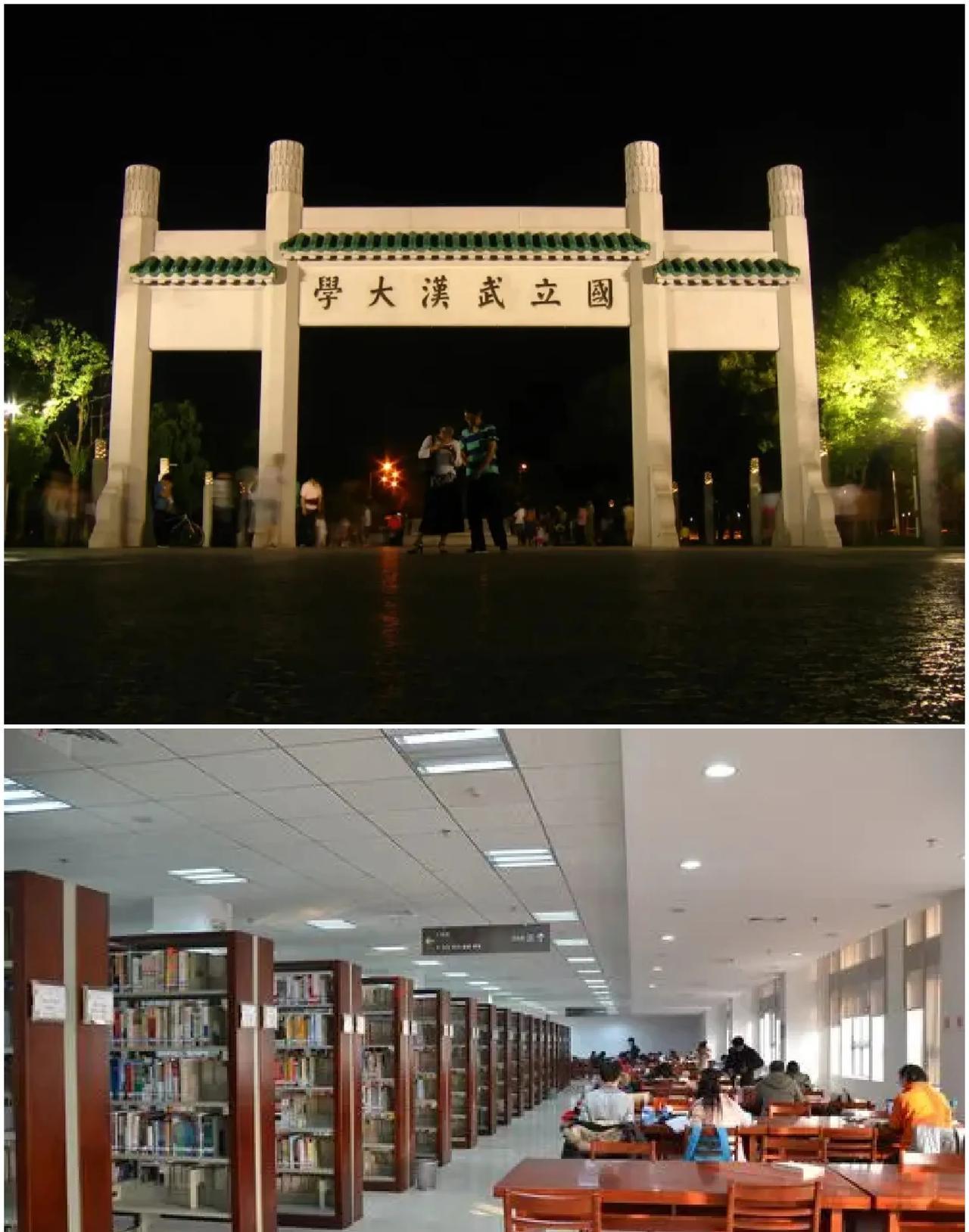

[太阳]我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培! 一位中国半导体专家,四次申报本土院士落选,却在2007年意外获选美国外籍院士。她面对采访,平静说出感谢祖国的话语。这反差背后,究竟隐藏着怎样的科研人生? 李爱珍1936年出生在福建石狮的科学家,一辈子扑在半导体材料上。早年家境一般,父亲是华侨,长年在菲律宾打拼。抗日战争那会儿,通信断了,她跟母亲在乡下过苦日子,靠野菜粥填肚子。高烧时,母亲背她走山路找郎中,一路念叨着要撑下去,因为我们是中国人。这话让她记了一辈子,成了她后来科研路上的精神支柱。 1954年,她考上复旦大学化学系,1958年毕业,分配到中科院上海冶金所,也就是现在的上海微系统与信息技术研究所。从稀土金属起步,她1963年转到半导体领域,研究高纯锑化铟单晶,用于光电器件。那时候设备简陋,她一步步摸索,生长晶体,表征性能,推动器件应用。 改革开放后,机会来了。1980年,她44岁,被公派到美国卡内基梅隆大学做访问学者。因为华侨背景,有人担心她不回来,导师邹元爔担保,她才成行。在美期间,她英语不熟,靠字典啃专业书。专注分子束外延技术,这玩意儿需要超高真空,她查漏气点,三个月没出门,饿了啃面包,困了趴桌子上眯会儿。终于搞定设备,掌握核心。 八十年代,西方对中国禁运分子束外延设备,这卡脖子了。李爱珍不服气,回国一个月,就去沈阳科学仪器厂,带团队自制。没有图纸,就自己画;零件不合适,就手工打磨。车间烟尘大,她手上起茧子,还烫伤过,但没停下。实验室灯火通宵,1984年,他们的成果在国际会议上报出,用国产设备生长的材料和器件,让外国人吃惊。中国成了亚洲第一个掌握这技术的国家,西方只好取消禁运。 从那以后,她的研究更深了。1993年,她参与建信息功能材料国家重点实验室,当副主任。九十年代,她领队搞中红外量子级联激光器,已近花甲,还从头学。团队从材料设计到器件应用,一步步攻关,发表200多篇论文,获国家科技进步奖、国家发明奖5项,中科院奖8项。她的专利17件,推动高速电子器件、红外探测器,在国防、经济领域用得上。 本以为这些成绩够申报中科院院士了。可1999年,她第一次申请,半导体材料被分到器件组,评委不熟领域,票数不够,落选。2001年,又试一次,前辈郭景坤等支持,两位院士抱病写推荐信,仔细改她的成果描述。但分组问题还在,材料前沿被忽略,又没过。2003年,第三次,她积累更多项目,如分子束外延在器件应用。等消息时,分组不当,票数不足。2005年,第四次,已近70岁,成果包括自制设备突破。院士们写信支持,但年龄和标准严格,初审淘汰。 四次失败,让人议论:本土顶尖人才怎么评不上?2007年5月1日,71岁的她突然接美国国家科学院电话,当选外籍院士。她起初以为诈骗,确认后才信。这是中国大陆首位女性获此荣,评选神秘,没人情干扰。她面对采访,淡然说:感谢祖国的栽培!没有国家平台和资金,我啥都不是。这话接地气,显示她的赤诚。 这事反映出人才评价体系的问题。她的材料研究被错分组,器件专家不了解,导致落选。而美国看重终身贡献,她的研究如量子阱激光器,推动半导体进步。消息传开,国内科学界哗然,有人质疑本土机制。但李爱珍没抱怨,继续工作。 她的影响大。学生遍布复旦、美国贝尔实验室、普林斯顿、德国研究所,攻芯片、发论文,把她的技术用到生产。她教的不光知识,还强调爱国。一学生获美终身职位,邀她养老,她拒绝,说要留在国内,看后辈为国争光。她和丈夫约定,一生专注本土科研。 李爱珍的故事,说白了,就是中国科学家实干兴邦的写照。在国家支持下,突破封锁,实现自立自强。她虽获国外认可,却始终念着祖国恩情。这激励我们,科技强国靠真本事,不是头衔。她的经历,让人看到坚持的价值,也提醒完善评价体系,让人才不被埋没。 如今,她的学生成了主力,推动半导体进步。中国半导体产业,在她的基础上,越走越稳。她的爱国情怀,感染一代人。在新时代,我们更要学她,埋头苦干,为国家科技自立贡献力量。