1964年,毛泽东去看望抗美援朝中奇袭白虎团的英雄排长,发现对方还只是副连长,甚至还被列为转业人选,伟人听到这一切后,皱眉道:“都11年了,他怎么才升了一级?升得这么慢?”

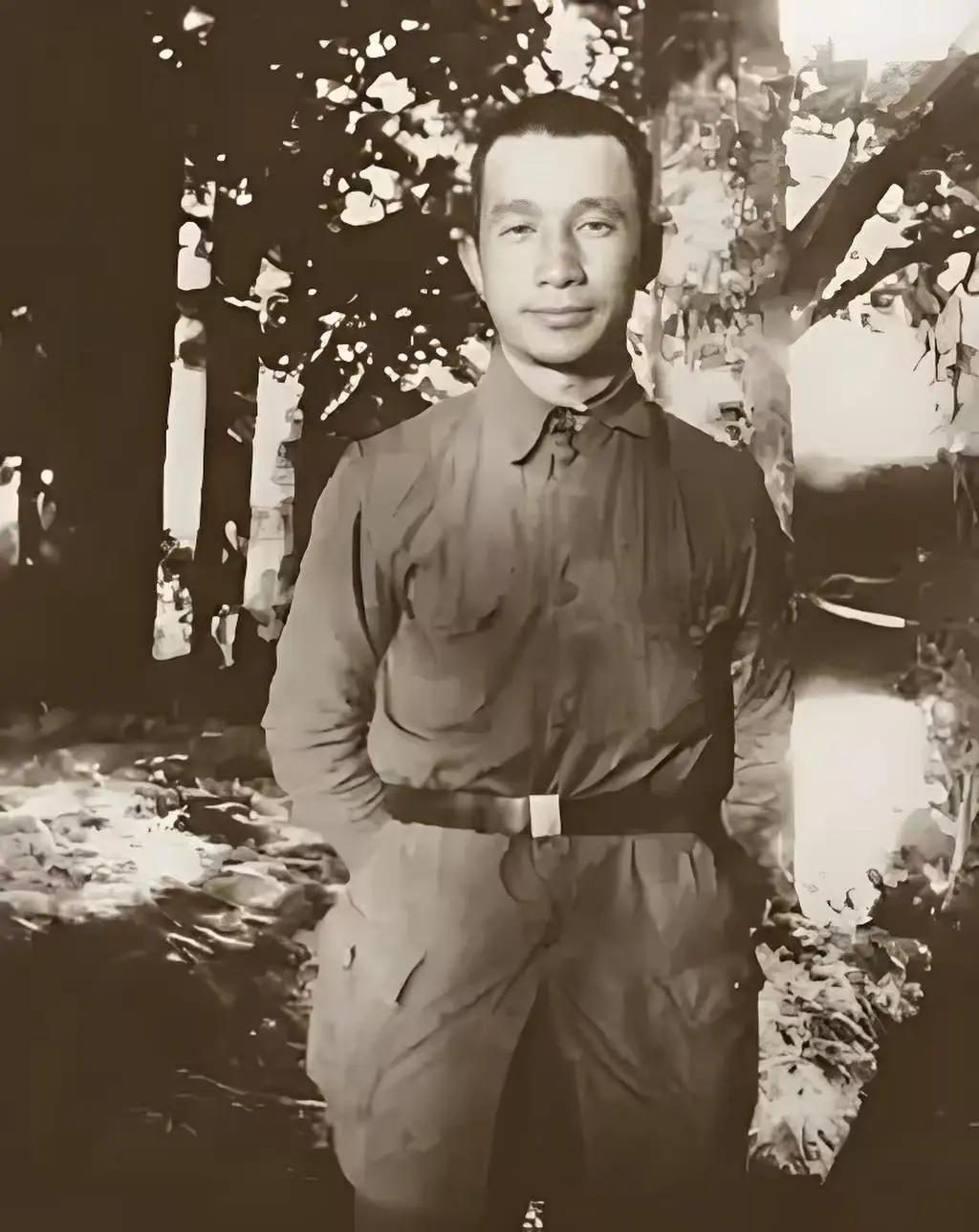

1964年,北戴河的夏日夜晚,京剧《奇袭白虎团》的激越唱腔回荡在礼堂,演出结束后,毛泽东询问起剧中英雄“严伟才”的原型。 当他得知,这位名叫杨育才的战斗英雄,在创造奇袭神话十一年后,军衔仅仅是一名副连长时,他不解问道:“怎么才升了一级?升得这么慢?” 这个迟到了十一年的提问,像一束强光,穿透了岁月的尘埃,照亮了一位特级英雄身上那段几乎被遮蔽的经历。 1926年,杨育才出生在陕西勉县的贫困农家,小时候不仅为地主放羊,还穿着单衣在寒冬里劳作。 1948年,22岁的他在家乡解放时,毫不犹豫地加入了人民解放军。 渡江战役中,他扛着竹梯独自泅渡,用集束手榴弹干净利落地摧毁了敌军的机枪堡。 1950年,他入朝作战,成为一名侦察兵,在朝鲜的冰天雪地里,他的战斗本能被淬炼到了极致。 长津湖战役的酷寒冻掉了他的三个脚趾,但他依然坚持爬行侦察,成功获取了关键的敌军布防图,为部队减少了上百人的牺牲。 他还曾为了探明美军炮兵阵地的确切位置,在雪地里潜伏三日三夜,最终圆满完成了任务。 1953年7月的金城战役,将杨育才的军事生涯推向了巅峰。 当时,他作为侦察副排长,接到了一项近乎不可能完成的任务:带领一支12人的小分队,深入敌后,捣毁南朝鲜精锐“白虎团”的团部。 行动前,他专门为每位队员准备了两双胶鞋,以应对长途奔袭可能造成的磨损,行动当晚,暴雨如注,他们化装成敌军,杨育才本人甚至粘上假鼻子,伪装成美军顾问。 途中,一名新兵不慎踩响地雷,千钧一发之际,杨育才用自己的身体压住爆炸,后背被炸得血肉模糊,但他只是咬紧牙关,继续前进。 幸运之神也眷顾着这支勇敢的队伍,他们意外俘获了一名掉队的南韩士兵,并从其口中套取了当晚的口令和团部正在开会的重要情报。 可笑的是,当这支奇兵如神兵天降般冲入敌军指挥部时,里面的军官甚至以为这是一场演习。 战斗在短短13分钟内结束,这场教科书式的突袭,创造了毙敌97人、俘虏19名军官的辉煌战果,而杨育才的12人小队无一伤亡。 那面象征着“白虎团”最高荣誉的“白虎旗”,也成了他的缴获品,在战场的逻辑里,杨育才的价值无可争议,是绝对的英雄。 然而,当战争的硝烟散去,杨育迎来了人生的第二个战场,一个由档案、履历和观念构成的内部体系。 在这里,评判的标准变得复杂,尽管他获得了中朝两国授予的最高荣誉,被毛泽东亲自接见,但在回国后的十余年里,他的晋升之路却异常缓慢。 从排长到副连长,他用了整整11年,归根结底,因为他档案中的两个标签:一是早年曾被国民党晋绥军抓过壮丁的“历史污点”,二是他较低的文化水平。 在这套评价逻辑下,赫赫战功被谨慎地搁置,而潜在的“风险”则被放大,他甚至一度被列入转业名单,险些就要脱下那身他视若生命的军装。 毛泽东的过问,成为了杨育才命运的转折点,“战斗英雄不该被埋没”,最高领导人的指示迅速解决了问题,杨育才的晋升通道被打开,他此后历任营长、团长,最终升至副师长。 这场迟到的认可,并没有改变杨育才的本色,当上副师长后,他拒绝了部队配给的专车,坚持每天骑着一辆凤凰牌自行车上下班。 有企业开出相当于他十年退休金的年薪,聘请他担任顾问,他也毫不犹豫地拒绝了。 1999年5月26日,73岁的杨育才在济南病逝,他的遗物中有一张字条,写着遗愿:不开追悼会,骨灰撒入汉江,他以最彻底的方式,告别了所有的荣誉与身份,回归那片生养他的土地。 在中国人民革命军事博物馆,静静陈列着两件属于他的物品,一件是那面缴获的“白虎旗”,它见证了杨育才在炮火战场上的巅峰时刻。 另一件,是他晚年骑过的那辆凤凰牌自行车,它象征着这位英雄在经历了体制的浮沉后,最终选择回归本真、坚守初心的个人胜利,它们共同诠释了一位真正英雄的完整形象。

主要信源:(陕西日报——奇袭白虎团的战斗英雄杨育才;华夏经纬网——杨育才:奇袭“白虎团”)

用户17xxx09

正直无私的英雄

凡事愿讲个理

致敬英雄,更致敬英雄不忘初心