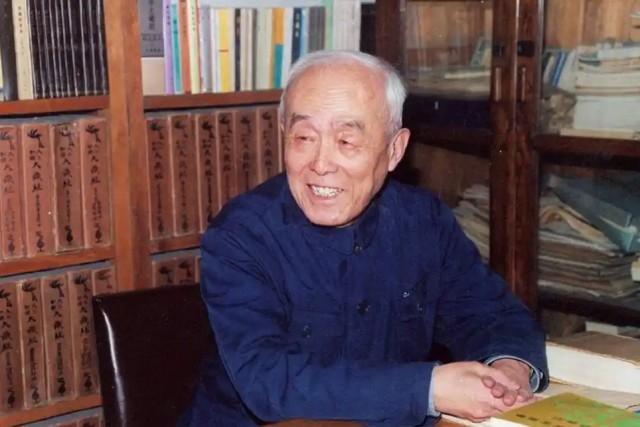

北大副校长季羡林曾说:“如果还有来世,我情愿不读书,不留学,不当教授。就待在母亲身旁娶个媳妇,生些孩子,种个田地。悔呀!世界上无论什么名望,什么地位,什么幸福,什么尊荣。都比不上待在母亲身边,即使她一字也不识!” 1955年,北京大学的一间办公室里,季羡林伏案写作。窗外阳光正好,他却久久盯着信纸上的空白出神。那一天,他刚梦见了母亲。 梦中,她的脸依旧模糊,只能依稀辨出那双满是老茧的手,轻轻抚过他的头发。梦醒时,泪已沾襟。那是他一生中最常出现的梦,也是他一生最不愿醒来的梦。 季羡林,这位被誉为“国学大师”的学者,终其一生站在学术的高峰,精通梵文、吐火罗文、德文等多国语言,享誉世界。 可在这不可一世的成就背后,隐藏着一段不愿触碰却无从逃避的伤痛——对母亲的思念与悔恨。 他的母亲,姓赵,出身贫寒,连名字都没有留下。在那个重男轻女、识文断字稀有如金的年代,她一字不识,却用最朴素的方式撑起了整个家。 她嫁入季家时,季家同样清贫,一家三口靠着半亩薄地艰难度日。主食是高粱饼子,粗糙难咽,母亲却始终把仅有的“白的”麦面饼、月饼,甚至是一点牛肚,留给儿子。 季羡林的童年,是在母亲的背影中慢慢长大的。他跟着母亲下地干活,在田垄边问一些稚气的问题,母亲总是耐心回答。她的笑容不多,却温暖。 他记得那双粗糙的手,总在夜里为他缝补衣裳,或在灶台前翻动高粱饼子。贫穷压得人喘不过气来,但那段日子里,有母亲在,他觉得无比踏实。 可是变故总是来得太早。6岁那年,季羡林离开了家,被送往济南读书。从此以后,他再也没能真正回到母亲身边。母子间的联系,渐渐被时间割裂。 他曾在母亲去世后痛苦地回忆:“她的面影我已经记不清了,连她的笑容,也早已模糊。” 他一生中只回过老家两次,一次是奔丧,一次是回乡探亲,停留时间都很短。而母亲,直到临终前,还在村头张望,期盼着儿子归来。 邻居宁大婶曾转述,母亲悔恨地说:“早知道送出去回不来,我打死也不让他走。”这句话像一把钝刀,缓慢却深刻地划在季羡林的心上。 他曾暗自发誓,等大学毕业就接母亲来城里一起生活。可是还未等到他毕业的那一天,母亲的噩耗传来。 他从北平赶回济南,又辗转回到清平老家,面对那副简陋的棺材,他几乎失声痛哭,“真想一头撞死在棺材上,随母亲于地下。” 那一刻的撕心裂肺,成了他一生都无法抚平的伤。 作为一位博学多识的大学者,季羡林的名字与学术几乎划上了等号。他曾担任北大副校长,是国内印度学、吐火罗学研究的开山之人。 他的著作被译为多国语言,享誉国际,曾获得德国总统亲授的十字勋章。 他最深刻、最沉痛的一句话,却是:“如果还有来世,我情愿不读书,不留学,不当教授。就待在母亲身旁娶个媳妇,生些孩子,种个田地。” 这并非一种自怨自艾,而是一位经历人生巅峰的知识分子,在岁月尽头对“幸福”二字最本真的定义。 他说:“所有的名声、地位、幸福、尊荣,都不及待在母亲身边,即使她一字不识。”这句话,穿透了知识的外壳,击打在人的情感深处。 晚年的季羡林住在北京医院附近的一间小房子里。年岁渐长,身体每况愈下,但母亲的身影,却愈发清晰。 他常常在梦中与母亲相见,梦醒之后,老泪纵横。他说自己是“一个最爱母亲的人,却又是一个享受母爱最少的人”,这句话道尽了他一生的遗憾与愧疚。 他的悔,不仅是未能尽孝,更是对那个时代、那种命运的无奈控诉。在那个国家动荡、政局更迭的年代,读书成了改变命运的唯一途径。 为了求学,他离开了家乡,也离开了母亲。从某种意义上说,他的成功,是以牺牲亲情为代价换来的。

彭学慧forward

我也想我母亲,去世23年了,子欲孝而亲不待,好痛心