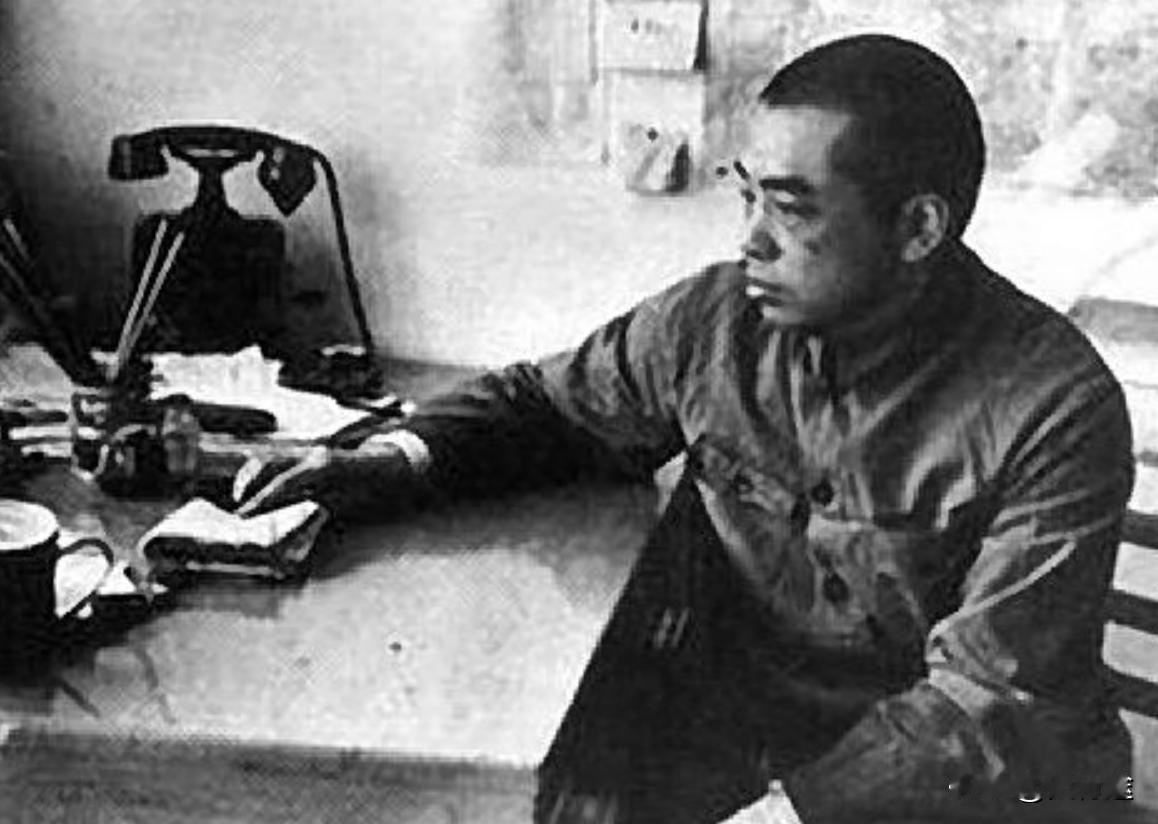

彭德怀,虽然话已含糊不清,但依然掷地有声:“我这一生有许多缺点,爱骂人,骂错了不少人,得罪了不少人,但我对革命同志没有搞过两手,我从来没有搞过那种阴谋。这方面,我可以挺起胸膛,大喊百声,我问心无愧。 他出生的那个村子,叫乌石寨,名字听上去就硬邦邦的,土少石多。 秋天风一吹,黄尘漫天,屋子里往往没有米下锅。 1898年,他就在这里呱呱坠地,父亲常年病体,母亲撑着家,日子苦到骨头缝里。八岁那年,母亲倒在床上,再也没起来,刚出生没多久的弟弟也活活饿死。 一个孩子,坐在土炕上,看着空空的锅,心里那种被掏空的感觉,陪了他一辈子。 以后无论他走到哪,坐在什么位置,他都记得家里断粮的那个冬天,记得自己咽下唾沫装作饱的滋味。 很多年后,他写过一段自述,说少年时的贫苦是种“锻炼”。 这话听起来有点冷,可放在他的身上,就不是一句口头禅了。因为从那以后,不管他成了军长、元帅,还是国防部长,他都对享乐、特权保持一种几乎苛刻的警惕。 别人看不透他为什么那么“倔”,其实在他心里,那个饿死弟弟的画面一直没消失。 青年时参军,先在湘军混迹。 他不算高大,但动作凌厉,打仗不要命一样,常常冲在前头。 老兵们背地里说,他脾气暴,可他能替士兵顶雷。靠着一股狠劲,他从二等兵爬到团长。可当时他要的不是官位,不是金钱,他把省吃俭用的积蓄全压在平江起义上。 换句话说,那一仗,是他把自己所有的身家全搭了进去。 战友们记得,起义打响时,他脸上的神情没有犹豫,像是早就准备好了要孤注一掷。 他带兵有个特点:军纪铁。 饿得眼睛发花,也不许碰老百姓一颗粮食,他自己没少挨饿,常常把口粮分出去。 有人劝他:“首长,您自己也该吃点。”他冷着脸回答:“我吃一口,他们少一口。”这话不好听,却让士兵心里有底。打仗跟着这样的长官,纵然掉脑袋,也觉得值。 到抗战的时候,他的名声大了。 八路军副总司令,战场上呼风唤雨,但就是在这个时候,他硬是提出干部津贴跟士兵一样,不许高标准。 那年月,国民政府给的钱常常扣着不放,部队捉襟见肘。 彭德怀带头只拿最少的津贴,有时连鞋袜钱都凑不齐,他也一声不吭照样执行。 他那句“大家有盐同咸,无盐同淡”,原本像乡下人的俚语,却被喊成了一种约法。很多士兵回忆时说,听他讲这句话,不是命令,更像是有人掏心窝子。 建国后,他身份显赫,位子高到顶点,按理说家里该跟着享福了。 可他把几个烈士侄儿侄女接来北京读书,不仅不给他们搞特殊,还特意压低。 学费自己掏,不让国家多负担,侄子在军校本该评上尉,他硬是压成中尉。年轻人一肚子不服气,跑到他面前抱怨。他板起脸:“你要的是军衔,还是革命?”这句话像刀子一样戳在心口。 后来那孩子写信说:“近水楼台不得月。”听起来心酸,可也正是他定下的家风。 说到荣誉,他一直是躲的。 吴起镇一仗,他指挥打得漂亮,毛泽东写诗赞他“唯我彭大将军”,他拿过来改成“唯我英勇红军”。 朝鲜战争,朝鲜政府要给他授一级国旗勋章,他三番五次推脱,说自己在后方坐镇,怎么能拿和战士们一样的荣誉。 实在推不掉,脸上还是一副别扭的样子。 后来出版抗美援朝通讯集,他直接把写到自己的几篇文章删了。 别人问他为什么,他淡淡一句:“功劳归党和毛主席。”这份倔强有时让人觉得冷,他就是不愿让别人捧着自己。 一次部队开会,主席台上挂了毛泽东、朱德的画像,忽然有人把他的也挂上去。 他当场变脸:“快撤下来,我吃过几碗干饭,凭什么和他们并列?”别人尴尬,他不在乎。这不是作秀,而是他心里的底线。 彭德怀还有一面,就是直言。 别人小心翼翼,他偏偏敢说,1959年的庐山,他写了满满几千字,说政策出了问题,百姓遭罪。 他不是为自己争什么,而是心里憋着一口气,结果大家都知道。 但看信的人都明白,那是血淋淋的现实,他不说不痛快。 晚年病重,日子一天不如一天,说话已经模糊。 可他在床前仍然嘶哑地说:“我这一生有许多缺点,骂过人,骂错过人,得罪过人,但我没搞过阴谋,从没两面三刀,我问心无愧。”这一句像锤子砸在人心口,掷地有声。那时的他,声音不再洪亮,可那份坦荡还在。 他把一生都拿出来,给人看:粗暴有之,错失有之,但清白是真实的。