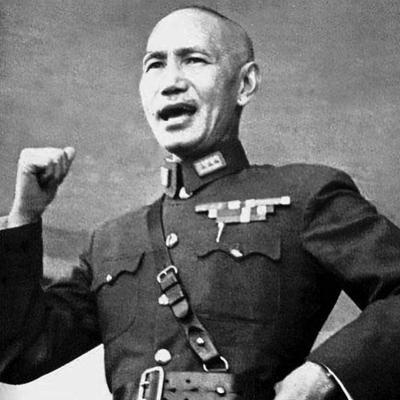

蒋介石有一句名言,是这样说的:“战场上死伤越多,牺牲越大,就越能振作士气。” 那么,这句话是对还是错呢? 在全面抗战初期,中国面临装备精良、训练有素的强敌,形势极为严峻。此时,统帅的决策不仅关乎战场胜负,更关系到国家存亡和民族士气。 巨大牺牲在某些时刻确实能激发部队的决死意志,使官兵在目睹战友伤亡后产生“不能白死”的悲愤心理,从而更加顽强地抵抗。 同时,这种牺牲精神通过宣传媒介传递到后方,也能有效凝聚民心,形成全国上下同仇敌忾的氛围。从这一点看,该言论在一定程度上反映了残酷战争中的某种心理现实。 然而,若将牺牲视为提振士气的唯一或主要手段,则暴露出明显的局限性。军事指挥的艺术在于以最小代价换取最大胜利,而非单纯依赖伤亡数字来激励部队。 真正可持续的士气,源于官兵对战略意图的理解、对指挥体系的信任、充足的装备保障以及合理的战术运用。 过度强调牺牲,容易忽视了对官兵生命价值的尊重,也可能导致士气在短暂高涨后迅速衰竭。 深入分析还会发现,军事决策往往受到多重因素影响。有时,战略部署不仅基于纯军事考量,还可能掺杂着政治意图或外交策略。比如在某些情况下,战场表现被赋予向国际社会展示决心、争取支持的使命。 这就使得军事指挥变得更加复杂,不能简单以前线的伤亡数字来评判其得失。 纵观抗战历程,那些既发扬了英勇无畏精神,又注重战略战术灵活性的战役,往往能取得更扎实的成果。 反之,若缺乏智慧的战略规划和有效的战术支撑,仅靠牺牲换取的士气难以持久,甚至可能造成不必要的损失。 这也提醒我们,评价历史人物和其言论时,应避免简单化的二元判断,而应深入到具体历史情境中,理解其决策的复杂性和多重约束。 因此,对于蒋介石的这句话,我们既不宜全盘否定,也不应盲目推崇。它更像是一个特定历史条件下的产物,折射出当时面临的艰难处境和有限选择。 今天的我们回望历史,应当从中汲取智慧:既要弘扬不畏艰难、勇于奉献的精神,也要始终坚持珍惜生命、科学决策的原则。 真正的士气鼓舞,应来自于对正义事业的信念、对指挥体系的信任以及综合实力的支撑,而非单纯依赖于牺牲的程度。