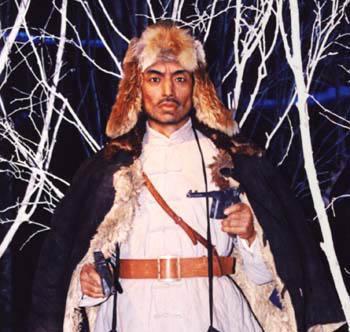

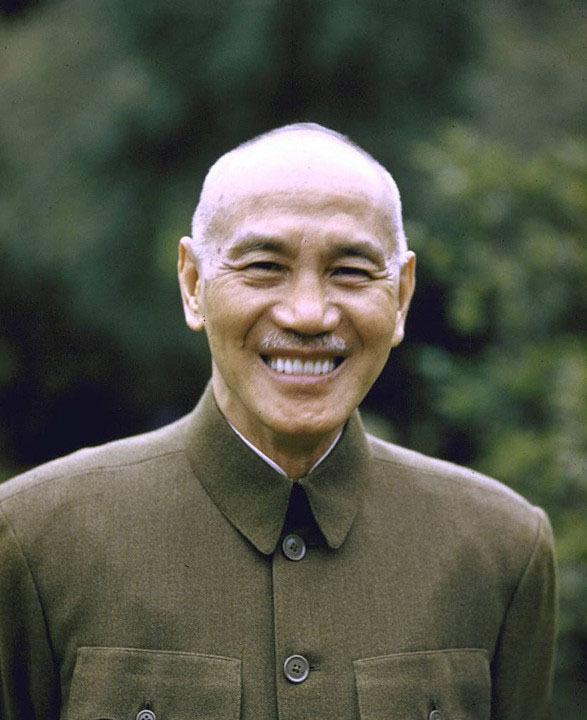

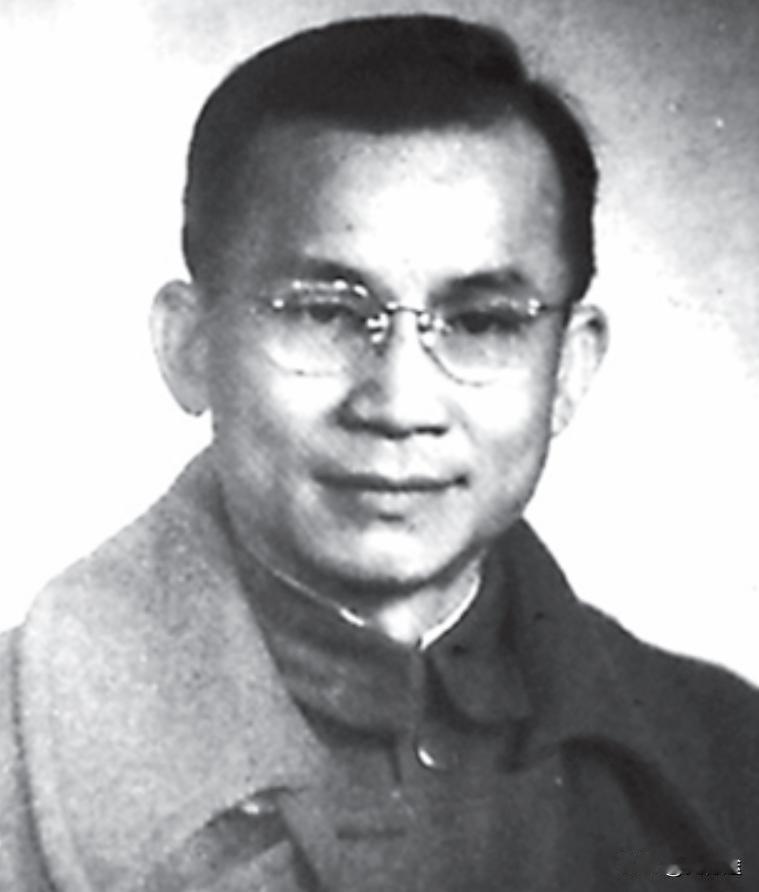

他是新四军5师领导,与部下吵过,到延安相互照应,晚年说对不起 “1978年初春的南京招待所里,罗通端着茶杯笑问:老刘,你那年真想把我拉去枪毙?”一句带着调侃的寒暄,把在座的人瞬间拉回三十多年前的炮火声中。 1941年深秋,豫鄂边区阴雨连绵。第五师指挥部里,参谋长刘少卿盯着地图,眉头紧锁。敌军一个加强旅正向师部推进,兵力悬殊不容任何闪失,刘少卿决定抽调七团侧击,却把团政委罗通临时推到正面指挥的位置。罗通提出不同意见,认为侧击与正面牵制必须同步展开;刘少卿一句“磨蹭什么,执行命令,否则军法处置”脱口而出,两人火药味瞬间弥漫。副官后来回忆,当时屋里能听见手枪撞针的轻响。 刘少卿1927年参加革命,红军时期做过团参谋,属于“笔杆子握在枪口上”的那类干部,讲究迅速果断。可新四军第五师的环境与井冈时期完全不同:地方武装成分多,情报不畅,既要打仗也要动员,复杂程度远胜以往,这逼得他对任何延误零容忍。这样的脾气在战时也造就了成绩:仅1940到1943年,五师大小战斗三百余次,毙伤俘敌近两万人。豫鄂边区的“独立王国”名声,就是这样硬打出来的。 罗通的履历则更贴近地方:从湖北游击队一路打到皖西,熟悉乡土,口碑极好。他信奉“拉得出、打得赢、还能回得来”,指挥上多考虑减员和百姓损失,那天提出放慢侧击节奏,实为稳住后路。遗憾的是,两种思路在高压战场碰撞,火星不可避免。刘少卿威胁枪毙,让罗通怒火中烧,索性带头冲进火力最猛的突破口。“要死就死在前线”——这是罗通留给战友的背影。幸运在那次跟了他:侧击准点抵达,正面也顶住压力,反而赢下一场看似必败的遭遇战。 战斗结束,罗通负隅顽抗的精神被全师传颂,然而他心里明白,自己是被一句气话推上绝境。陈年芥蒂没有化作怨恨,一来军中纪律摆在那儿,二来共同目标不容内耗。1946年中原突围,两人职位已分属不同建制,却在同一条撤退路线擦肩。抵达延安后,生活物资紧缺,罗通把积攒的十四块银元和几千元法币塞进刘少卿背包,“孩子多,先顾家。”刘少卿愣住,多年来积压的那句“对不起”卡在喉咙,只化作郑重敬礼。 解放战争全面爆发,组织调动频繁。罗通去了晋绥,后随十二纵南下江汉;刘少卿先赴晋冀鲁豫,再转华东军区,短期内连换数岗。征战岁月里,军功并不以情分衡量。1952年军衔评定公示,罗通被列为副军级少将,刘少卿却只有准军级。看似细小的差距,当事人心知肚明:战争终结后,职务稳定与否直接影响级别。华东铁路公安局的日常磨合,与罗通在江汉鏖兵的赫赫战功,放在同一秤面上自然轻了些。 进入七十年代,两位老兵相继离休。身体的旧伤在阴雨天隐隐作痛,可只要喝起茶聊旧事,精神头就回来了。1978年的那次聚会,罗通第一次坦率提起当年的“死念头”。刘少卿沉默许久,只说了一句:“那会儿局面太凶险,心急了,对你伤害不小。”随后,他向昔日下属鞠了一躬。旁人本以为对方会客套回应,却听罗通轻描淡写:“别提枪毙,那一嗓子把我吼醒,打完仗才知自己还能这么拼。”屋里笑声四起,陈年的硝烟味瞬间散尽。 值得一提的是,两人的晚年选择亦有趣。罗通热衷整理地方党史资料,把五师在豫鄂边区的战斗逐条对照敌军档案;刘少卿则不断跑军博、跑档案馆,为铁路线保卫战补充细节。他们都想留下更准确的史料,而非个人回忆的片面之词。“让后来人知道,胜利来得不轻松”——这句共同的想法,没有刻意约定,却殊途同归。 1985年,军区举办抗战四十周年座谈。排着队签到时,罗通发现自己名字排在二行,而刘少卿在三行。罗通拿笔划掉,两人并排写在一起。主持人后来调侃:“你们又把组织顺序打乱了。”他们相视一笑,笑里带着一种默契:前线并肩过的兄弟,名单排位算什么。 1990年深冬,罗通病逝。治丧委员会原本只通知老部队代表,刘少卿得知消息,冒雪赶到湖北。灵堂内,他站了整整一夜,不发一语。擦肩而过的老兵听见他低声自语:“没来得及再说一次对不起。”这一幕没有被媒体记录,却在部队口口相传。身经百战的将领,在灵前流露真性情,比任何官方悼词更具分量。 多年后,研究者梳理新四军五师沿革,不难发现这样一个事实:在豫鄂边崛起的这支部队,靠的并非某个天才的单兵突击,而是一群脊梁互相顶着往前冲的协作。刘少卿与罗通的争吵、本质上是两套作战理念的摩擦,也是战时高压下人性的真实投射。更难得的是,这场摩擦没有裂变成内耗,反而在延安的夜色里化作彼此扶持。 硝烟散去,奖章尘封,枪口的余温早已消失。但一句迟到的“对不起”,一声轻描淡写的回应,却让这段故事在历史长卷中显得格外立体。战争中的决定往往迫在眉睫,语气与用词可能尖锐甚至伤人;可当炮火远去,那些被时间淘洗过的真情,仍能映照出军人背后最朴素的情义。