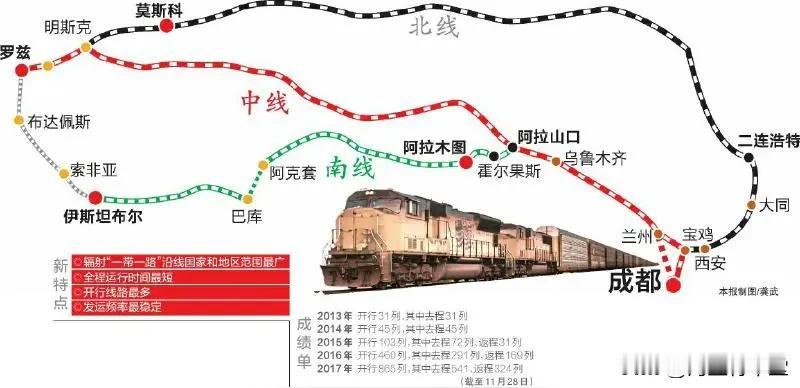

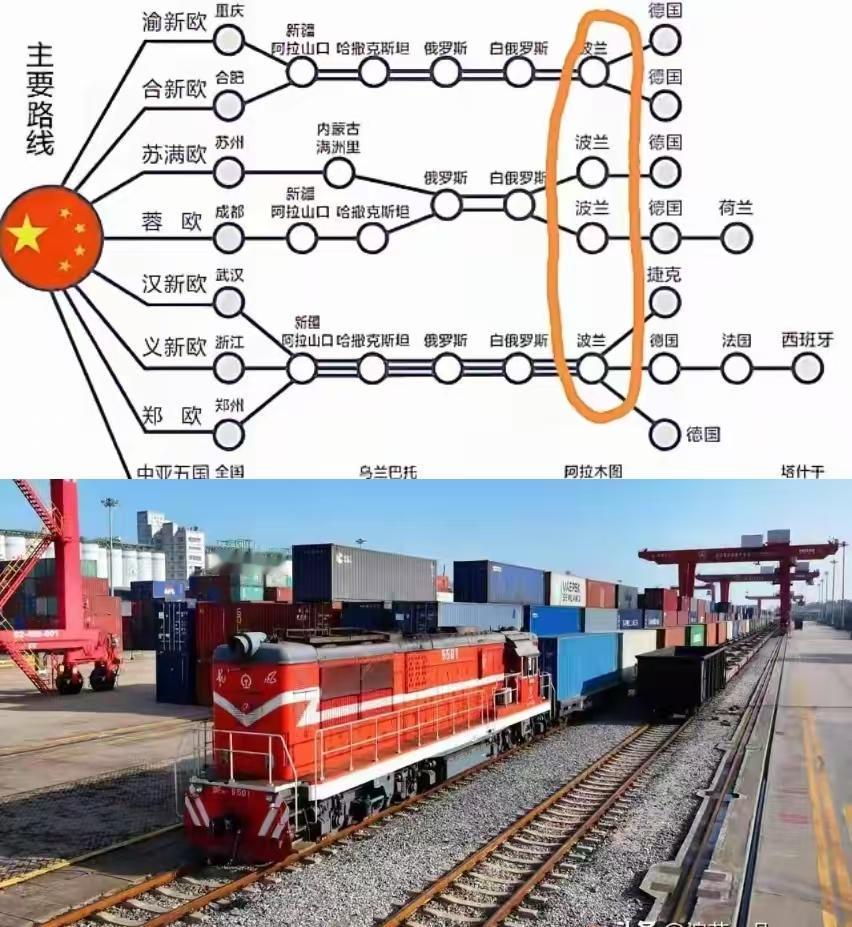

波兰马拉舍维奇口岸的铁轨上,300列中欧班列像卡在嗓子眼的刺,横亘在欧亚大陆之间。

王毅外长刚和波兰政府谈好“保障班列畅通”,转身前脚刚走,波兰立马下令封关,让人瞠目结舌。原本15天能到欧洲的货,现在一周都动不了,全球供应链像被人突然拔了插头。

波兰给出的理由是“安全第一”,可这背后到底是安全担忧,还是地缘政治的算盘?班列堵车还要堵多久,谁又能给个准信?

波兰这次封关,说是因为“俄制无人机入侵”和俄白联合军演,边境突然成了紧张前线,波兰内政部长的表态一板一眼。

但细看下来,波兰调集了4万兵力,力度远超边境管控的正常需求。其实从2023年起,波兰对中欧班列的“安全检查”就变得格外严格,查验流程越来越多,延误时间水涨船高。

欧盟铁路协会也早给出了数据:波兰对东方货运的查验频次,远远高于对西方的管理。

说白了,波兰把中欧班列当成了手里的筹码,想借“供应链焦虑”向北约和欧盟要更多安全承诺。可这么一折腾,波兰自己也难受,欧盟企业叫苦不迭,供应链上的每一环都被波兰的封关搅得头大。

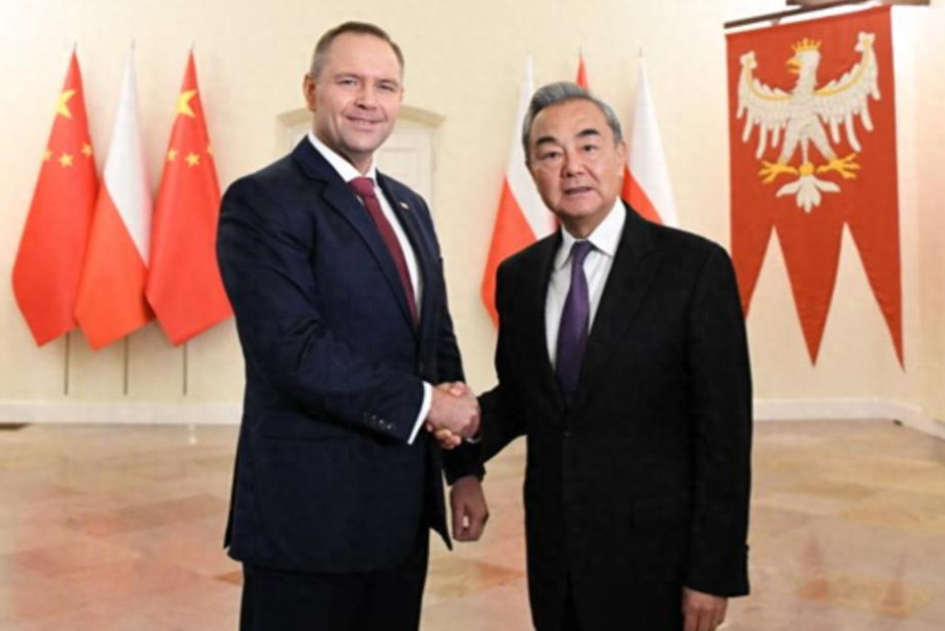

王毅外长本想用外交解围,专门赶到华沙,和波兰高层谈判。协议是签下来了,双方都承诺要保障中欧班列畅通,中国也愿意开放市场,助力波兰的锂电池和农产品产业。

看上去皆大欢喜,但波兰转身就宣布维持封关,理由还是那句“安全优先”,只要边境“威胁”不消除,口岸就不开。

波兰还希望中国能劝劝俄罗斯,帮忙缓解边境压力。这样的操作,让很多欧盟国家都很不满。德国工商界就直言,这样的安全决定不该让整个欧洲经济买单。

波兰一边要安全,一边要经济好处,结果两头都不讨好。很多国际评论把波兰的做法看作是“外交讹诈”,把双边协议变成了讨价还价的筹码,信用可就打了折扣。

眼下,300列班列滞留口岸,货值已经超过120亿欧元,汽车、电子、服装等各行各业的企业都在想办法“自救”。

宝马、大众这些大公司直接转用海运、陆运,虽然成本高,但总比货物烂在路上强。与此同时,匈牙利、捷克等国抓住机会,紧急开设临时转运站,试图分一杯羹。

更大的变化,是中吉乌铁路等新通道加速推进。等到这些替代线路建成,波兰的“物流枢纽”地位说不定就变成了过去式。

历史上也不是没见过类似局面,谁能在关键时刻保持合作和诚信,谁就能站稳脚跟。波兰这次如果拖得太久,过境收入会大幅缩水,甚至被边缘化在中欧贸易大棋盘之外。

这样的局面下,大家都看得明白:中欧班列不只是铁轨上的货,更是一种信任。波兰把安全问题和经济通道捆在一起,损人不利己。

中国一贯主张通过对话解决分歧,合作共赢,而不是用封锁来“以邻为壑”。供应链这根绳,越拉越紧,只会让参与者都不好受。

等到中吉乌等新通道打通,波兰如果不及时转弯,谁都说不准还能不能回到“中欧枢纽”的位置上。

300列班列还要堵多久?现在答案其实很简单,也很现实。波兰是否愿意真正兑现承诺、回到谈判桌上,决定了这场大堵车的终点。

全球化时代,没有谁能独自掌控大局,合作才是硬道理。

波兰这次的选择,不只是自己能不能多赚过境费的问题,更关乎欧洲供应链的韧性和信任。钢铁驼队的未来,等的就是一个负责任的决定。