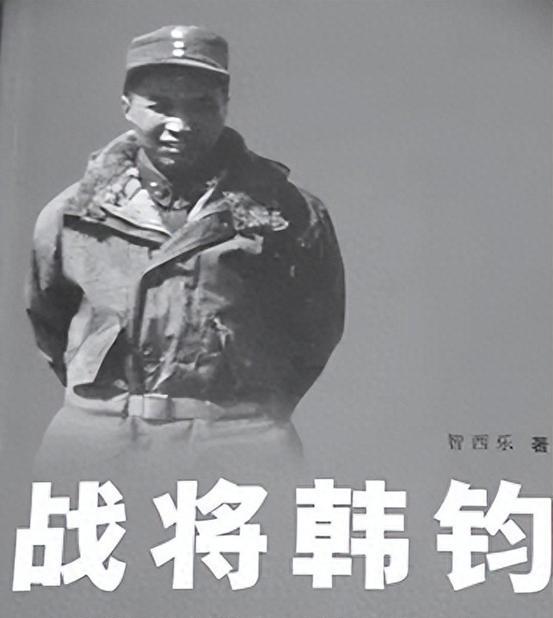

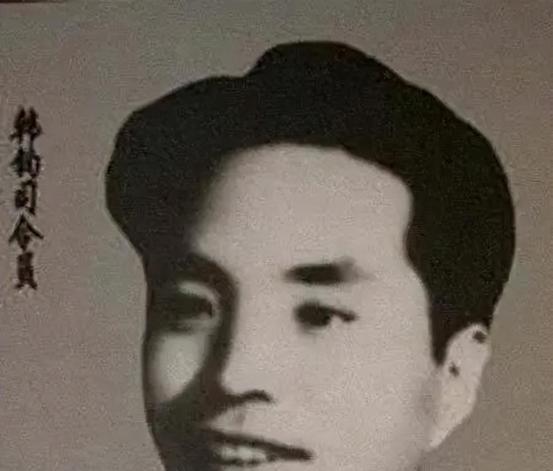

伟人口中的娃娃将军,为何建国前突然自尽?皆因引狼入室铸成大错 “1949年3月22日深夜,你可别再胡思乱想了!”警卫员在北京东城一处公馆门口小声劝着屋里的韩钧。谁也料不到,第二天清晨一声枪响,三十八行字迹的遗书还未干,他的人生就定格在三十七岁。 惊闻噩耗,周围的老战友说不出话,电报送到西柏坡,毛主席沉默了许久,那张常年镇定的面孔第一次显露出湿痕。距离北平和平解放不过两个月,距离开国庆典还有半年,正是万人同庆的时刻,一个功勋累累的司令员却转身走向绝路。 追溯这名“娃娃将军”短暂而灼热的一生,要先回到1912年的洛阳新安。家境殷实让韩钧读了不少书,也让他见多了横行的官绅。一次在八中替同学出头,他转身就收到开除通知;在洛阳高师又因组织学生罢课被逐。年纪轻轻却已和旧秩序势同水火。 1931年秋,北平街头贴满了“共赴前线”的传单。九一八事变拉开序幕,十八岁的韩钧冲进报名点,没拿到枪,却被捕入“草岚子监狱”。四年铁镣生涯让他从少年变硬汉,出狱时说的第一句话是:“他们砸不烂骨头,就等于给我磨刀。” 山西新军因此迎来一员狠将。阎锡山原指望他守边,却没想到韩钧暗中把党员源源不断塞进部队,二纵几乎成了红色武装。阎锡山恨得牙痒,一次想借日军“借刀杀人”,韩钧识破,拒绝赴死地。1939年晋西事变爆发,他干脆率部投八路,贺龙评价:“这个年轻人办事稳得吓人。” “才三十二岁?娃娃将军嘛!”1944年9月延安窑洞里,毛主席一边翻名单一边笑。豫湘桂战役后,中原空隙显现,需要一支锐利的刀插进去。于是,韩钧带着二百多名河南籍连以上干部加上三千余人南下,目标只有一个——把根据地插到黄河以南。 渡河第一仗很漂亮:渑池一带,日军百余人被全歼,豫西百姓第一次看见成建制的八路军打胜仗。士气提上去,地盘也连成片。就在这种春风得意的时候,危险却悄悄逼近。 豫西盘踞着三股杂牌:李桂五的洛宁抗日自卫军、上官子平的河防队,还有张广居、乔明礼一群溃兵。几路人马互有仇怨,又同怕被日军吃掉。45年初,他们互相攻伐,几乎同归于尽。韩钧赶到,几句话把剩余部队都收编,连编号都没来得及细分。 一时看,队伍壮了;细想,成分复杂到令人心惊。尤其是上官子平,土匪出身,眼里只有枪和银元。军统特务刘茂欣一袋黄金就买通了他,还允诺抗战一完就封官。上官子平表面喊“跟共产党走”,背地里嘀咕:“两头押宝才保险。” 更大的隐患是,土地政策已在根据地推行,地主出身的旧军官怨声四起。韩钧忙着前线作战,只留一封训令让政治部“抓紧教育”。他没想到短短两个月,教育未见成效,泄密、投敌、暗杀却翻倍增长。 45年5月,太行二区遭敌扫荡,军区调韩钧主力北上救援。正是这一次抽身,让豫西根据地门前洞开。上官子平夜里举火,把“河防队”一字改回“暂编三十六师”,风声传到军统,武器弹药连夜空投;另一头,李桂五新任副官郭连杰也被策反,干脆撕掉袖标跟着哗变。 两支叛军冲向后方机关,只七天,延安派来的老红军干部一百三十多名牺牲,基层区队如折麦秆一样被折断。信件赶到太行山区,韩钧手里的望远镜还对着日军据点,他却知道自家的大门失火了。 待得他挥师南返,豫西根据地一片狼藉。叛匪虽被剿灭,但干部折损、民心疑惧,短期难以恢复。有人安慰说:“不是你的错,敌情瞬息万变。”他却低声道:“是我把狼领进来了,我没资格原谅自己。” 自责像影子一样跟随他来到解放战争后期。辽沈、淮海、平津三大战役结束,胜券在握,按理说所有人都盼着筹备新政权。韩钧却越发沉默,常常对着作战地图发呆,然后将原本写进地图的小红旗一颗颗摘下装进口袋。 1949年3月23日拂晓,北京城春寒料峭。警卫员听到枪声冲进房间,只见桌上摊着一张纸:“对不起那些死去的同志,更对不起群众。韩钧。”落款潦草,墨迹尚湿。 官方讣告用了极克制的文字:“韩钧同志因精神负担过重,自戕身亡。”外界猜测不断,党内却无人苛责。知情者明白,他的愧疚不是空穴来风,一百多位跟他渡黄河的老兵永远留在了河洛山间。而他作为指挥官,从逻辑到情感,都无法逃脱“引狼入室”的自我审判。 历史记录冷冰冰,却留下了耐人寻味的一页:一位能征惯战的青年将领,因一次判断失误,终生陷入内耗,最终用最决绝的方式划下句点。悲剧固然令人唏嘘,教训却同样锋利——战场上允许冒险,干部成分问题却半分不容含糊。 韩钧的名字,后来很少在公开材料中出现。但在老兵茶余饭后的低语里,他依旧是那个脾气倔、枪法准、说话爽直的“娃娃将军”。只是,这个娃娃终究没能等到剪彩升旗,看一眼自己亲手开辟的土地迎来真正的曙光。

轻风春雨

好可惜