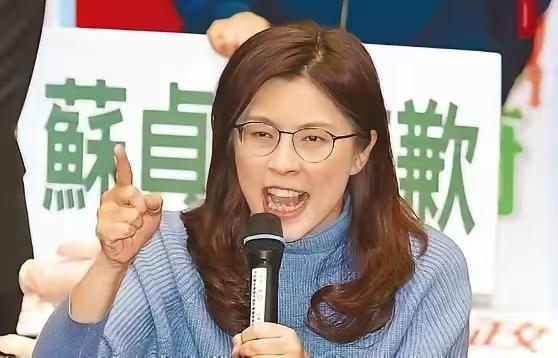

郑丽文改口了!现如今台湾省内的国民党大选在即,郑丽文却发表了令许多国民党候选人不同的看法。 而她这一看法就是,台湾所有人,都是中国人,因为“台湾宪法”前言开宗明义上说‘国家统一前”,而这个国家,自然而然就是指的就是中国。 郑丽文以台湾地区现行“宪法”前言为论据,指出其中“国家统一前”的表述明确指向中国,这一观点不仅与部分蓝营候选人保持距离,更在绿营惯常的“去中国化”叙事中撕开一道裂缝。 翻开台湾地区现行“宪法”前言,1947年制定时的原文清晰写着:“为巩固邦交、维护领土完整……期于国家统一前,自由发展。”这段被刻意忽视的表述,实则暗含两岸同属一个中国的法理基础。 有法律学者指出,该“宪法”框架下的“自由地区”与“大陆地区”划分,本质是承认两岸尚未统一的现状,而非否定统一目标。这种设计曾被国民党视为两岸对话的法理依据,却在民进党执政后被刻意淡化。 如今郑丽文重提宪法条文,恰逢国民党内部初选白热化阶段——部分候选人试图以“维持现状”吸引中间选民,而她的表态则被解读为对蓝营“模糊战略”的修正。 这种分歧在近期民调中已有体现。支持“九二共识”的选民占比虽未大幅波动,但对“渐进式台独”的警惕性显著提升。 事实上,郑丽文的政治轨迹本身便是一部微缩的两岸关系史——她早年以亲绿媒体人身份出道,2004年后逐渐转向统派立场,这种转变在岛内并非孤例。 台湾政治大学选举研究中心的长期追踪显示,2000年以来,认同自己是中国人的比例虽在绿营执政期下降,但从未跌破10%,且年轻世代中“觉得两岸都是中国人”的群体稳定在两成左右。 这种矛盾性在近期社会事件中尤为明显。当大陆文旅部门推出“两岸同源姓氏”数据库时,台湾网友自发上传族谱的照片在社交媒体刷屏;而当民进党当局阻挠大陆疫苗入台时,民间团体却通过“曲线捐赠”完成数百万剂疫苗运输。 这些自发行为背后,是割不断的文化纽带与现实需求。正如郑丽文所言:“宪法可以修改,但历史和血缘改不了。” 值得注意的是,郑丽文表态后,大陆方面并未进行高调回应,这种“战略定力”恰恰体现着大国治理的智慧。从《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书的系统阐述,到“两岸一家亲”理念的持续践行,大陆始终为和平统一保留着最大诚意。 近期福建对台小额贸易额同比增长15%的数据,以及两岸青年创业基地数量突破80家的现实,都在证明交流合作的不可逆趋势。 有分析认为,郑丽文现象折射出岛内政治生态的微妙变化。当民进党当局持续操弄“反中牌”却无法解决经济困境时,部分政治人物开始重新审视宪法本意。 这种转变虽不意味着立场彻底倒向统一,但至少为两岸对话提供了新的切入点。毕竟,在2300万台湾民众中,既有坚持“台独”的极端分子,也有渴望和平发展的普通百姓,而后者的声音,正随着大陆的稳步发展获得更多共鸣。 从历史脉络看,两岸关系的每一次转折都离不开民间力量的推动。1987年台湾当局开放老兵返乡探亲,正是源于民间团体持续十年的请愿;2008年两岸实现“三通”,背后是工商界长达二十年的呼吁。 如今,当大陆高铁网络延伸至福建沿海,当5G基站覆盖全岛主要城市,当大陆市场成为台湾农产品最大出口地,这些看得见摸得着的变化,正在重塑台湾社会的认知框架。 郑丽文的这次“改口”,究竟是选举策略的临时调整,还是理念转变的长期信号?当宪法条文与现实政治产生碰撞时,岛内政治人物该如何在历史责任与选票压力间寻找平衡? 更重要的是,在大陆综合实力持续增强的背景下,台湾社会何时能真正跳出“统独”二元对立,以更务实的态度面对两岸关系? 这些问题的答案,或许就藏在每个台湾民众的日常生活中——当他们使用着相同文字、庆祝着相同节日、追忆着相同历史时,认同的种子早已生根发芽。 而郑丽文的表态,不过是这股潜流的一次公开涌动。您如何看待这种转变?当历史的车轮滚滚向前,台湾社会的集体选择又将走向何方?欢迎在评论区分享您的观点。