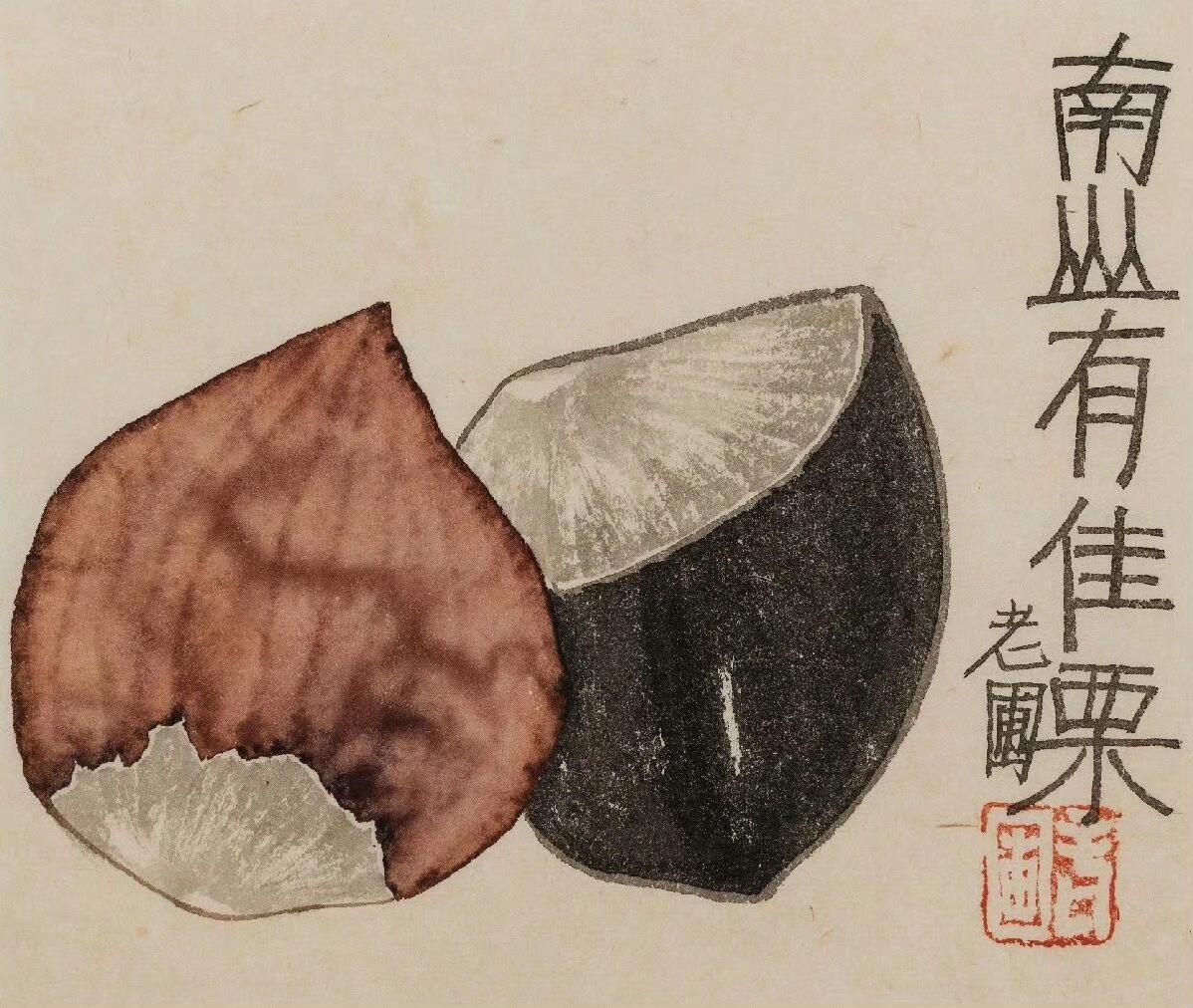

🍇苏东坡3首禅诗中的三重悟境 昨日谈及苏东坡“八风吹不动”的典故,蒙童兄以“庐山烟雨浙江潮”回应。这令我想起东坡先生还有2首禅诗,其中一首应该人人都背过。三首禅诗恰如三级阶梯,映照出他从执迷到通透的修行心路。今日便与诸位共参此中真意。 🔺第一重:困于山中——《题西林壁》。 1084年,苏轼初离黄州贬所,在庐山西林寺观山而作《题西林壁》诗。 横看成岭侧成峰 远近高低各不同 不识庐山真面目 只缘身在此山中 此时他初悟“当局者迷”之理。人在困境,常因置身其中而难见全貌,如同被执念所困,不见本真。 这是他“见山是山”的反思之境——开始觉察自身的局限。 🔺第二重:万物见性——《赠东林总长老》 同年他来到离西林寺不远的东林寺,夜宿东林寺并和住持(临济宗黄龙派高僧常总禅师)夜话,心有所悟,写下《赠东林总长老》诗。 溪声尽是广长舌 山色无非清净身 夜来八万四千偈 他日如何举似人 此刻的他已突破表象,从溪声山色中照见佛性。万物不再是外在客体,而是真理的示现。 这是“见山不是山”的观照之境——打破主客对立,处处见得本心。 🔺第三重:返朴归真——《观潮》 十六年后,北归途中的苏轼给儿子留下这首《观潮》诗。 庐山烟雨浙江潮 未到千般恨不消 到得还来别无事 庐山烟雨浙江潮 历经惠州、儋州的淬炼,他终于悟到:所有执念,不过是“未至千般恨不消”的妄念。待真正抵达,方知“别无事”的平常才是真谛。 这是“见山还是山”的无执之境——放下求索,回归本然。 从观山悟己,到观物见性,再到无执归真。苏东坡用一生行迹告诉我们:悟道不在远离红尘,而是在起落中看清、看透,最终与生命达成和解。 去时千般念,归来一拂尘。 真正的通透,是历经波澜后,依然能在一山一水、一茶一饭中,看见生命本来的模样。