你打车的时候,有没有想过,载你的车真的合法吗?最近,滴滴在西安又因为接入未取得经营许可的车辆被罚了,一次又一次,罚款金额虽然不算天文数字,但这背后的安全隐患,却足以让人脊背发凉。这不禁让人想问:滴滴,你的安全承诺在哪里?

我们先来看看这次的事件。西安市交通运输局执法人员可不是吃素的,他们通过网约车监管平台,明察秋毫,揪出了一批滴滴平台上的“黑车”。这些车看似普通,却暗藏风险,因为它们根本没有取得运营许可,也就是我们常说的“黑车”。你想想,你坐在一辆没有经过安全审查、司机也没有经过背景调查的车上,这安全感从何而来?

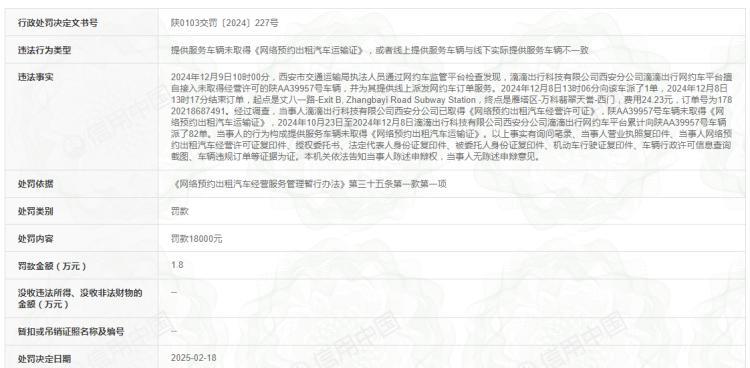

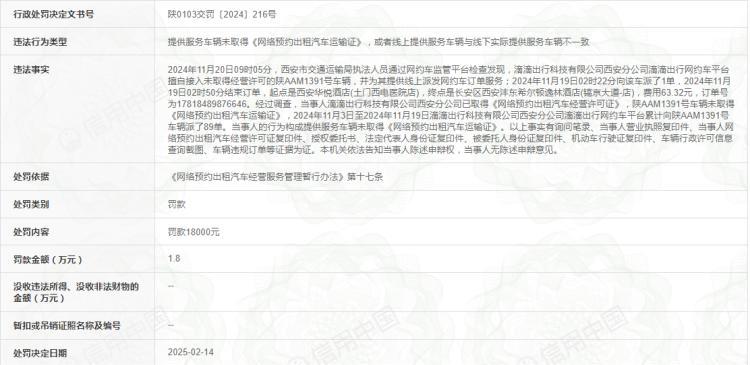

从处罚决定书上看,这些无证车辆在滴滴平台上可不是昙花一现,而是长期运营。有的车接了七十多单,有的车接了八十多单,甚至有的车从几个月前就开始接单了。这些数字背后,是多少乘客的安全被置于风险之中?滴滴平台作为连接司机和乘客的桥梁,难道就没有责任对车辆资质进行严格审核吗?

或许有人会说,滴滴这么大的平台,监管这么多车辆,难免会有疏漏。但一次两次是疏漏,多次出现同样的问题,还能用“疏漏”来解释吗?这背后,是否存在着平台为了追求利益最大化,而对车辆资质审核睁一只眼闭一只眼的嫌疑?

滴滴的合规问题,其实早已不是什么新鲜事了。这些年来,滴滴因为各种违规行为被罚款的新闻屡见不鲜。每一次,滴滴都表示会深刻反省,加强管理,确保乘客安全。但事实呢?一次又一次的处罚,似乎并没有让滴滴真正吸取教训。

这不禁让人思考,滴滴的问题究竟出在哪里?是技术上的漏洞,还是管理上的缺失?又或者是企业文化中,对安全和合规的漠视?

从技术层面来看,滴滴作为一家科技公司,拥有强大的技术实力,完全有能力开发出一套更加完善的车辆审核系统,从源头上杜绝无证车辆进入平台。但问题是,滴滴是否真的愿意投入足够的资源和精力去完善这套系统?

从管理层面来看,滴滴的管理体系是否足够健全?对司机和车辆的审核是否足够严格?是否存在着监管不力、执法不严的问题?这些都需要滴滴认真反思和改进。

更重要的是,滴滴的企业文化是否真正将安全和合规放在首位?如果一个企业只顾追求利润,而忽视了乘客的安全,那么这样的企业,无论规模多大,最终都难以赢得公众的信任。

回到西安的这次事件,滴滴被罚的金额虽然不多,但它却暴露了滴滴在安全管理上的严重漏洞。这不仅仅是滴滴一家企业的问题,更是整个网约车行业需要共同面对的挑战。如何确保乘客的安全,如何规范网约车市场的秩序,这些问题亟待解决。

我们不能仅仅依靠监管部门的处罚来约束网约车平台,更需要平台自身加强自律,主动承担起安全责任。滴滴作为行业巨头,更应该在这方面起到带头作用,为其他平台树立榜样。

对于乘客来说,我们也要提高安全意识,选择正规的网约车平台和车辆。在打车时,可以查看车辆是否悬挂网约车牌照,司机是否持有网约车驾驶员证。如果发现车辆或司机存在问题,可以向相关部门举报。

政府监管部门也要加强监管力度,完善相关法律法规,加大对违规平台的处罚力度。同时,也要鼓励和支持网约车平台的技术创新,提升安全管理水平。

网约车作为一种新兴的出行方式,为我们的生活带来了便利。但便利的背后,也隐藏着安全风险。只有平台、监管部门和乘客共同努力,才能构建一个安全、便捷、有序的网约车市场。

滴滴,以及所有网约车平台,都应该明白,安全是企业的生命线。只有将安全放在第一位,才能赢得乘客的信任,才能走得更远。 希望滴滴能够真正吸取教训,痛定思痛,从根本上解决安全管理问题,不要让悲剧再次发生。

根据公开报道,近年来,滴滴因安全问题和合规性问题受到的处罚并不少见。仅2021年7月,滴滴就因违反网络安全法被下架整改,并被处以80.26亿元罚款。这足以说明滴滴在安全合规方面存在系统性问题。虽然滴滴在整改后重新上架,但这并不意味着问题已经彻底解决。此次西安的事件再次证明,滴滴在合规运营方面仍然任重道远。

除了滴滴,其他网约车平台也存在类似问题。据交通运输部公布的数据,2023年全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息76.1亿单,其中发现不合规订单数量仍然较大。这说明网约车行业的合规性问题仍然是一个普遍现象,需要引起全行业的重视。

为了保障乘客安全,构建更加规范的网约车市场,需要多方共同努力。平台要加强自律,严格审核司机和车辆资质,完善安全管理制度;监管部门要加强监管,加大处罚力度,提高违法成本;乘客也要提高安全意识,选择正规的网约车平台和车辆。只有三方共同努力,才能让网约车真正成为安全、便捷的出行方式。

未来,随着技术的不断发展,网约车行业也将迎来新的变革。人工智能、大数据等技术的应用,将为网约车安全管理提供新的思路和方法。希望滴滴等网约车平台能够积极拥抱新技术,不断提升安全管理水平,为乘客提供更加安全、可靠的出行服务。 记住,安全,永远是第一位的。