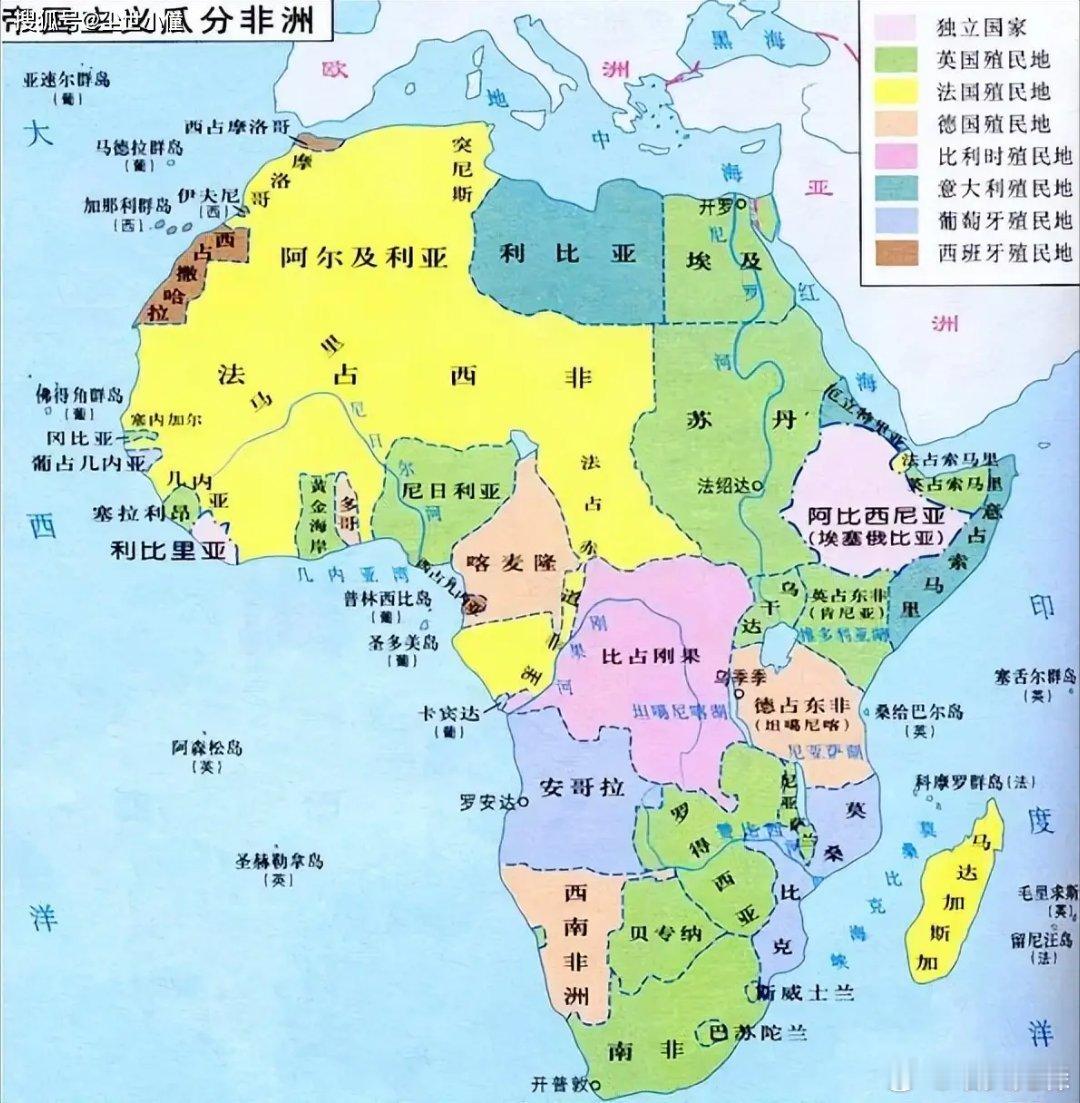

为什么总说丘吉尔毁掉了英国?因为大英那时候其实选择很多,凭大英 400 年的积累,完全可以慢慢跟德国耗下去的,但丘吉尔急了怕了,选择了以大出血的方式求来了美国人! 1940 年前后,纳粹德国的铁蹄席卷欧洲,法国沦陷后,英国虽独自面对德军威胁,却并非毫无周旋余地。 从地理上看,英吉利海峡是天然屏障,德军跨海作战需突破英国皇家海军与空军的双重封锁,1940 年不列颠空战中,英国空军以少胜多击退德军空袭,证明其本土防御能力尚存; 从资源层面,英国掌控着庞大的海外殖民地,印度、澳大利亚、加拿大等自治领持续为其输送兵员、粮食与战略物资 仅 1941 年,殖民地就为英国提供了超过 300 万吨的小麦与 150 万吨的石油,支撑长期作战并非空谈; 从战略角度,德国深陷苏联战场后,对英国的军事压力已明显减弱,若英国采取 “有限抵抗 + 资源坚守” 的策略,完全有可能与德国形成长期对峙。 但丘吉尔却坚定地选择了另一条路 —— 全面倒向美国,寻求深度合作 1941 年,英国国库储备已濒临枯竭,海外贸易航线被德国潜艇严重破坏,仅 1941 年上半年,盟军商船被击沉的吨位就超过 300 万吨,粮食与军备补给陷入困境; 同时,德军在北非战场步步紧逼,埃及、利比亚等战略要地岌岌可危,若失去北非,英国与中东殖民地的联系将被切断,资源供应链会彻底断裂。 更关键的是,丘吉尔深知英国的国力已无法支撑单独对抗纳粹德国,而美国作为当时世界第一工业强国,拥有无可比拟的生产能力与资源储备。 此外,丘吉尔骨子里对 “英美特殊关系” 的执念也起了重要作用,他坚信同文同种的美国最终会与英国站在一起,共同捍卫西方文明。 为换取美国的援助,英国付出的代价堪称 “掏空家底”。1941 年 3 月,《租借法案》正式生效,美国开始向英国提供武器、粮食、石油等物资,但条件却极为苛刻: 英国需将其在加勒比海、加拿大等地的 8 个海军基地租借给美国,租期长达 99 年,这些基地是英国维持大西洋霸权的重要支点,失去它们,英国海军的全球影响力大幅缩水; 同时,美国要求英国出售其在美资产,包括可口可乐在英分公司的股权、多家航空公司的股票等,仅 1941 年至 1945 年,英国就被迫出售了价值超过 10 亿美元的海外资产; 更深远的是,英国还被迫放弃了传统的 “帝国特惠制”,同意降低对美国商品的关税壁垒,这直接导致美国商品大量涌入英国及其殖民地市场,挤压了英国本土工业的生存空间。 这些代价对英国后续发展的影响,如同多米诺骨牌般层层传导。 二战结束后,英国失去了海外殖民地的经济支撑 —— 印度等殖民地在战争中觉醒,独立运动风起云涌,1947 年印度独立后,英国失去了最大的原料产地与商品市场; 本土工业因战时过度依赖美国援助,产业链断裂,设备老化问题严重,1946 年英国工业产值仅为战前的 80%,汽车、钢铁等传统优势产业被美国企业超越; 财政方面,战争期间英国欠下美国高达 43 亿美元的债务,1950 年至 1970 年,英国每年需偿还的债务利息就占财政支出的 12%,严重制约了教育、医疗等民生领域的投入。 更重要的是,英国的全球霸权地位被美国彻底取代,战后国际秩序由美国主导构建,英国从 “世界霸主” 沦为美国的 “小伙伴”,在外交、军事上不得不依附美国。 这种影响延续至今,深刻塑造了英国的国家定位与发展困境。如今的英国,虽仍是联合国安理会常任理事国,却早已失去昔日的影响力。 但必须承认的是,当初与美国的合作,也让英国在某些领域取得了突破,最典型的便是军事科技与情报领域。 在雷达技术方面,英国与美国共享研发成果,1942 年双方联合研制的 SCR-270 雷达,成功将探测距离提升至 300 公里,为盟军预警德军空袭、保障海上运输线发挥了关键作用; 此外,美国还向英国提供了先进的坦克、战机生产线,帮助英国提升了本土军备生产能力,1944 年英国坦克产量较 1941 年增长了 3 倍,为诺曼底登陆奠定了装备基础。 但这些突破,终究无法弥补英国因依附美国而失去的大国根基。丘吉尔的选择,或许在当时保住了英国不被纳粹德国征服,却也亲手终结了 “日不落帝国” 的辉煌。

用户10xxx19

因为带嘤只发展本土,一切都靠海运。被掐断就死定了