1949年,新中国刚成立,百废待兴,毛主席日理万机,许多革命英雄也都已经走上各自的岗位,为建设新中国贡献力量。

就在这一年的深秋,毛主席给当时的广东省政府主席叶剑英交代了一个重要任务——让他找个人,并且反复叮嘱他:

“无论他犯了什么错,都要给他安排工作。”

毛主席的这番叮嘱显然并不寻常,那么能被毛主席如此关照的人,到底是何许人物?他又曾做出怎样举足轻重的事情?

铁桶计划1934年的秋天,庐山深山中的一座别墅悄然灯火通明,这里正召开一场非比寻常的军事会议。

屋内烟雾缭绕,气氛凝重,国民党高层如林森、蒋鼎文、何应钦等人神情肃穆地围坐一圈,正听着蒋介石亲自解说一个代号为“铁桶”的战略构想。

这是一场为剿灭红军而准备的“终局战役”,目的是用层层封锁线和密集火力,把中央苏区彻底摧毁。

蒋介石指着地图,一一划定防线、空投节点、炮兵阵地的位置,语气里藏不住的得意:

“只要这口铁锅封死了盖子,里面的红军,一个都飞不出去。”

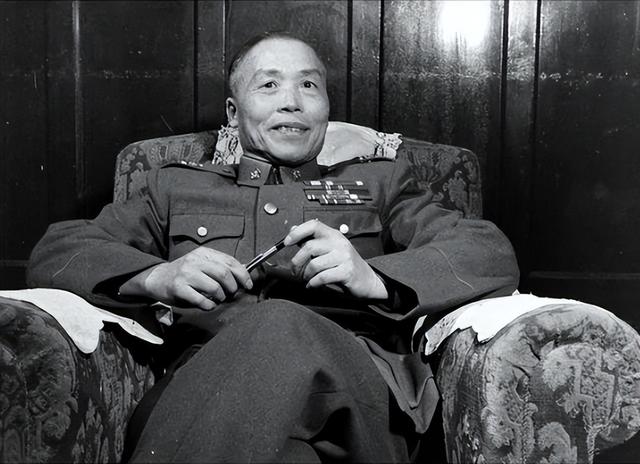

在众人热烈的附和声中,有一个身影却如坐针毡,他叫莫雄,广东人,此刻正倚着窗台,望着庐山苍茫的山影,眉头紧蹙。

这并不是他第一次参加如此高级别的会议,若非过去曾在北伐时期救过蒋介石一命,他如今的政治位置还不足以踏入这个圈子。

他曾是坚定的国民党将领,但经历了多年风雨,尤其是与一位中共地下党员——刘哑佛的接触后,他的思想早已悄然生变。

他看过红军士兵在山林中饮雪充饥、在尸体堆中救下同伴的故事,他听过无数百姓对红军“打土豪、分田地”的朴素赞誉。

他知道,这些人不是“匪”,而是一群为了信仰愿意赴死的年轻人。

会议散场的当晚,莫雄没有立刻离开,他佯装检查地图,留下来慢慢收拾东西。

当其他将领陆续离去时,他将会议上分发的“铁桶计划”资料轻轻放入自己的军用皮包中。

走出别墅时,他将军帽压得很低,回到驻地后,他没有多言,第一时间召来了几位“老友”,这些人表面是他的参谋、文书,其实多是中共秘密联络员。

昏黄灯光下,一张旧木桌上摊开了图纸与资料,众人屏住呼吸,手指一点点划过那些密密麻麻的线路与兵力调度标记。

“这是要封死整个赣南。”一位年轻的联络员低声嘀咕。

“红军要是还留在苏区,就彻底完了。”莫雄语气干涩,像是卡在喉头的一块沙石。

他们最终决定,将所有情报用密写技术处理,分藏于几本普通字典之中,再由一位熟悉地形、能说客家话的同志化装成私塾先生,将资料送往瑞金。

送情报那日,天还未亮,莫雄站在后院,望着那位“先生”背着书包缓缓离开的背影。

几天后的一个深夜,他在办公室接到了消息:情报已成功抵达中央。

后来红军能躲过国民党的围剿,离不开莫雄的情报,而他为革命所做出的贡献,远远不止这些。

“无为”护军1935年春,莫雄接受了国民党中央的新任命,从贵州贵阳前往毕节上任。

这一次调职,表面上是提拔,实则是一场精心包装的政治排斥——将他从火线移至边陲,是对“过去表现”的温和处置。

彼时的莫雄身居“剿共”保安司令的职位,按理说,应当整兵励武、铁血肃剿,但真正让他忧心的,却不是如何打仗,而是如何避战。

因为他已经得知,在这一带山林间,藏着数千名红军伤员,他们是红军长征初期分散遗留之人,身体虚弱、弹尽粮绝地在茫茫山林中躲避搜捕。

这不是敌人,在莫雄心中,他们是曾被他“暗中保护”的同道者,于是,他决定出一招“太极拳”:表面听命,暗中放水。

他很快发现,第六十三师师长陈光中是个典型的“贪乐之人”,日日饮酒作乐,喜好声色犬马。

于是莫雄便“投其所好”地创造了一个圈套——每隔数日,便设宴相请,不是围炉煮酒,就是打猎垂钓,甚至专门从城中请来歌舞班子为其助兴。

“剿匪”成了纸上谈兵,陈光中沉醉在权位与酒肉之间,哪里还有心思出兵进山?

而莫雄,则暗中与毕节当地的一些中共联络者悄然恢复了联系——曾在上海共过事的刘哑佛,如今就隐居在不远的小村中。

“我这边会想办法拖住人。”莫雄点燃一支烟,轻轻吐出一口烟雾,“你们尽快安排人撤。”

他明知此举等同“通共”,若被查出,连军法处都未必保得了命,但他并未迟疑,他从不是一个拿命讨功勋的军人。

与此同时,他开始有计划地调离驻军,以“防止城内哗变”、“保护专署安全”等名义,他逐步抽空了毕节的防线,陈光中对此不置可否,甚至还夸他“用兵如鬼”。

而在莫雄身后,那些蜷缩在山洞、林间的红军伤病员,终于得到喘息之机,通过秘密联络点,他们开始陆续南迁,或融入乡村,或转移入更深的山林。

莫雄甚至安排了一批忠诚的亲兵,假扮成“护粮队”,将储备粮悄悄送往山区——这些米粮,原本是为“剿匪作战”准备的。

“既然账本上写的是‘军粮’,就不管进了谁的锅。”他说这句话时,语气半真半玩笑,却道尽他做事的分寸与智慧。

可这一切并不可能永远藏在暗中,随着红军在其他战线活动频繁,蒋介石对西南战区开始加强关注,毕节成为关键节点。

1936年初,中央红军为配合战略布局,命红二、六军团佯攻贵阳,意图牵制敌军主力。

消息一传来,莫雄反应极快——他知道这是假动,但贵阳高层却不知真相,连夜下令:各地部队抽调兵力,调往贵阳增援。

莫雄顺势而为,将毕节剩余防线悉数抽空,借口“临时支援”,一座本该戒备森严的小城,一夜之间变得门户大开。

3月的一天,莫雄登上专署后山,远眺西北方向,他知道,那些穿着草鞋、绑着绑腿的身影,很快就会进入城中。

几日后,红军部队顺利进入毕节,无一兵一卒的交战,这不是投降,是有意为之,莫雄的“无为”,实则是对数千条性命的“有为”。

但没过多久,莫雄在毕节的所作所为就被蒋介石发现,蒋介石下令逮捕莫雄,将他关进南京军法处监狱。

危局逆转军法处的审问并没有正式开始,蒋介石并未下达“如何处理”的最终裁示,莫雄没为自己辩解半句,也未求情。

此时南方局势突变,广东、广西两地爆发反蒋风波,昔日与蒋介石明争暗斗的粤系与桂系联手,掀起了所谓“两广事变”,直指中央集权的统治核心。

面对这一突如其来的联动反叛,蒋介石如坐针毡,左右为难,而在这风暴的眼中,有人提起了一个名字——莫雄。

“他是广东人,根子扎得深,朋友遍布粤中粤北。”陈济棠的人说,“他与李宗仁也有旧识,若要稳住南方,莫雄是关键。”

甚至连蒋介石身边的陈诚、张发奎都出面为他担保:

“莫雄虽然‘失策’,但为人尚可,且影响力大,不可轻弃。”

蒋介石思索再三,终未痛下杀手,而是决定将莫雄“软性处理”——离开军界,转任行政职位,名为降调,实则削权。

于是,莫雄在风头过后,在一座南方小城出任地方官职,挂名居多,实权已失。

战火逐渐蔓延,抗日战争爆发,对日作战成为国家头等大事,“通共”已不再是被反复追究的罪名。

莫雄却始终被列为“需留意”的灰色人物,既不拉拢,也不打压,直到1949年,新中国宣告成立,山河改色,旧朝更替。

毛主席的叮嘱1949年深秋,北京中南海,毛主席随手翻着一份简报,忽然眉头微动:

“莫雄……还活着?”

一旁的叶剑英一愣,随即点头:

“此人早年确有交往,战时曾被关押,后来听说转入地方。”

毛主席轻叹了一口气:

“这人,不简单啊,他当年把一份重要情报送来,才让我们抽身赣南,你还记得‘铁桶变漏桶’那段事吧?”

“记得。”叶剑英点头,他当然记得,那一纸情报,改变了中央红军的命运,是长征能顺利开始的关键一子。

毛主席望着窗外苍茫的冬天,说了一句:

“你去广东,把他找回来,不论他犯过什么错,不论世人怎么说,要给他安排工作,不能让真为我们出过力的人,被历史抛弃。”

叶剑英点头领命,却也知道,这事不易,莫雄这些年心灰意冷,早已脱离政治中心。

更何况,他如今是个“前国军”,身份复杂,牵连众多,但毛主席说的对,他的话要办。

他亲自调派南方工作组查访,又嘱咐当地党组织:

“不能以旧有看法论人,要看他曾做过的事。”

几个月后,莫雄在广东某地被找到,他见到上门来人,他眼中没有惊讶,只有淡淡一笑:

“我以为,这一生就要这样过去了。”

工作人员递上任命书,他没有急着看,只抬头问:

“毛主席……还记得我?”

“他不只记得,还亲口点名。”

莫雄低头沉默,他没有再说什么,只是点了点头。

历史从不会忘记那些在暗处点灯的人,因为他们的存在,光才能照亮更远的地方。

莫雄,这个名字最终没有被时间掩埋,而毛主席的那句“无论他做过什么,都要给他一个位置”,成了后来许多人口口相传的典范,这不是宽容,而是公道。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!