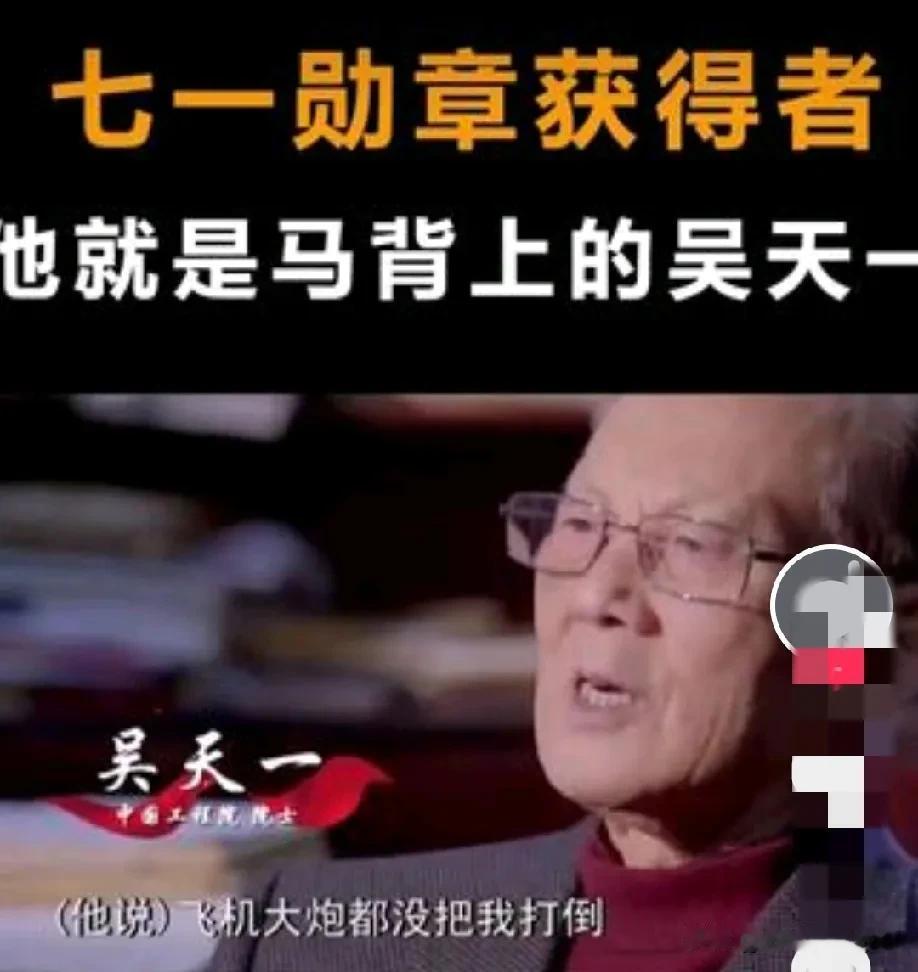

“美国条件更好,带着你的孩子移民美国吧!” 这是我国医学专家吴天一前往美国与家人团聚时,他的妹妹提出的诱惑,当时美国的一所大学为了留下这位中国的人才,也开出了丰厚的条件。然而吴天一的回答却让他的妹妹和父母失望了…… 家人的失望不难理解。1948年,11岁的吴天一就和远在美国的亲人断了联系,这一别就是三十多年。 重逢时,他已在国际高原医学领域崭露头角,科罗拉多州立大学抛来的橄榄枝里,有顶尖的实验室、优渥的待遇,更有阖家团圆的可能。可吴天一摇了头,他说自己的事业在中国,在青藏高原,等攻克了高原病防治的课题,再回来陪他们。 这话让盼了半生团聚的父母红了眼,妹妹更是想不通,明明国内研究条件艰苦到要靠骑马代步,他何苦把自己困在那片缺氧的土地上。 没人知道,这片土地早成了他放不下的牵挂。1934年生于新疆伊犁的塔吉克族少年,后来更名吴天一,14岁参军,24岁响应“支援大西北”号召扎根青海。 初到高原,他就见识了缺氧的残酷:平原来的建设者嘴唇发紫、喘不上气,有的走着路就倒了下去,一位20多岁的退伍军人因不明“怪病”口鼻喷沫离世,医生们两天两夜抢救也没能留住人。 那时国内高原医学还是空白,没人知道这些“怪病”的成因,更谈不上防治。吴天一暗下决心,一定要闯开这片“无人区”,不能让建设者们白白牺牲。 这份决心支撑着他在马背上颠簸了十几年。高原上牧民毡房间隔几十公里,没有公路,他就和团队骑马前行,后头跟着牦牛队驮着心电图机、X光机这些沉重设备。 有人问15公里外只有一位老太太,还去不去?他立刻反问“一个都不能落”,要的就是最原汁原味的生理数据。 就是这样挨家挨户地跑,他攒下了覆盖10万人的病理资料,首次提出“高原心脏病”“高原红细胞增多症”等理论,后来更拿出了国际首个以中国地名命名的诊断标准——“青海标准”。 拒绝美国的邀请时,吴天一的研究刚有起色,但危险早已如影随形。为了测试自主设计的高低压综合氧舱,他第一个走进舱体,模拟海拔骤降时耳膜被击穿,留下了永久性听力损伤。 在海西州调研时,吉普车翻下山崖,他断了四根肋骨、肩胛骨和胫腓骨,髌骨碎成了几块,医生都担心他站不起来,可106天后,他又骑上了阿尼玛卿山的马,继续未完成的科考。这些苦,他从没跟美国的家人提过,怕的是勾起更多牵挂,更怕自己动摇。 回到青海,他的脚步更急了。2001年青藏铁路开工,85%路段在海拔4000米以上,14万筑路大军的生命安全成了难题。吴天一记得青藏公路建设时,不少人因高原病长眠在格尔木烈士陵园,这次他绝不能让悲剧重演。 他带着编写的防护手册走遍每个工地,力主在全线建23个制氧站、25个高压氧舱,甚至考虑到工人夜间起夜受凉会引发肺水肿,建议配备带暖气的移动厕所。5年里,全线抢救千余例高原肺水肿,成功率100%,14万人无一人因高原病死亡,国际医学界都称之为“奇迹”。 没人算得清他为这份“奇迹”付出了多少。 40多岁双眼患上白内障,后来植入人工晶体,右眼还是渐渐看不清了;全身14处骨折,右大腿至今装着20多厘米的钢板,走路一瘸一拐;6次车祸、多次耳膜穿孔,这些伤病成了他高原生涯的“勋章”。 可他从不在意,每周都要吃几回落口的糌粑,说那是“海拔4500米的味道”;把家安在离医院步行10分钟的地方,方便学生随时找他;90岁高龄还每天工作12小时,惦记着川藏铁路的建设者健康,要把千万条数据标准化送往前线。 后来有人问他,当年放弃美国的一切后悔吗?他指着书房里的“七一勋章”说,青藏高原给了他研究的根,这里的人民给了他坚持的勇气,中国的高原医学能站起来,靠的不是国外的实验室,是高原上一个个真实的病例、一次次实地的调研。缺氧气,但不能缺志气,这片土地需要他,他就不能走。 从朝鲜战场的志愿军军医到高原医学的开拓者,吴天一的选择从来不是选择题。家人的期盼、国外的诱惑,终究抵不过高原人民的需要,抵不过对事业的执念。这种“粉身碎骨浑不怕”的坚守,才是真正的家国情怀。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。