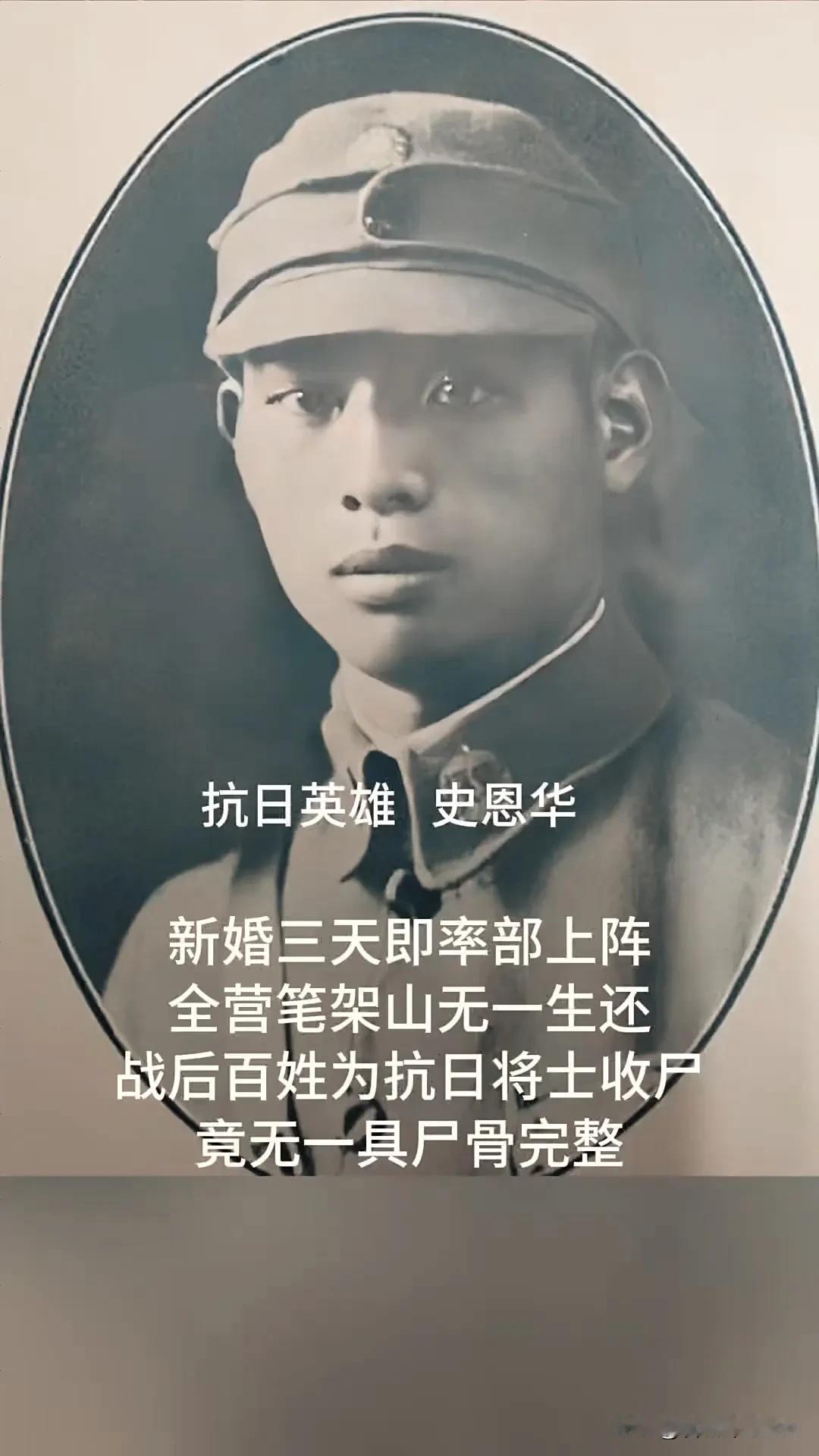

1939年,国军营长史恩华,被日军包围,师长大惊,连忙组织人员营救,谁知营长却说:“日军太多,我突围不了,只能以死报国!” 说这话的史恩华,那年才29岁,湖北沔阳人,黄埔军校第八期毕业,骨子里刻着校史馆里“刚正严厉,有超凡之壮志”的评价。他的哥哥史恩荣也是黄埔生,一年前在台儿庄战役中壮烈牺牲,一门双烈的家国情结早已融进他的血脉。 这一年九月,新婚三天的红绸还没来得及收好,他就接到了开赴前线的命令,没有丝毫犹豫,带着国民革命军第52军195师1131团3营的五百官兵,直奔岳阳县新墙河北岸的草鞋岭阵地。 彼时,日军司令官冈村宁次正调集十万兵力进攻长沙,新墙河是湘北的第一道防线,更是长沙的门户。史恩华部的任务就是死守阵地,为战区主力集结争取时间。 9月18日,日军奈良支队率先发起进攻,飞机轰炸、炮火覆盖,阵地前的土地被反复犁耕。史恩华带着官兵躲在工事里,等日军靠近了就跳出来反击,两天激战下来,阵地居然岿然不动。 20日清晨,日军加派了二十多架飞机、三十多门火炮和一支骑兵联队,攻势陡然升级,甚至用上了毒气。 工事在轰炸中逐渐坍塌,到21日已经基本被夷为平地,史恩华只能带着残余兵力转至笔架山继续抵抗。日军紧跟着分两路包抄过来,双方再次陷入惨烈厮杀,全营官兵伤亡过半,阵地被三面围困。 黄昏时分,师长覃异之的电话打了过来,声音里满是焦灼:“你已坚守三天三夜,任务完成了。伤亡太大,遇不得已时可向东撤离。” 电话那头的史恩华没有丝毫迟疑,只回了一句:“军人没有不得已的时候!”他知道,此时阵地上的每一分钟坚守,都能给后方主力多争取一分钟准备时间,撤退就意味着前功尽弃。 23日拂晓,日军的进攻达到了顶峰,炮弹像雨点一样砸在笔架山上。覃异之在南岸看着阵地火光冲天,急得再次致电,命令史恩华立即突围,炮兵已经准备好压制日军,南岸也派了接应部队。 电话里沉默了半晌,才传来史恩华平静却坚定的声音:“师座,敌人把我们围死了,撤不走了。”覃异之在电话里几乎是吼着下令组织突围,史恩华却轻轻说了句:“师座,我们来生再见吧!” 挂断电话,史恩华提着枪走到阵地最前沿。官兵们见营长负伤仍冲锋在前,没人退缩,纷纷端起枪还击。 肩部的伤口在渗血,他干脆撕下衣襟裹紧,指挥着仅剩的四十多名士兵和两名排长阻击敌人。弹药快耗尽时,他下令全营高唱《义勇军进行曲》,歌声穿透炮火,成了最壮烈的冲锋号。 日军的排炮最终覆盖了整个阵地,烟尘散尽后,笔架山上再也听不到枪声。这一战,史恩华营歼敌千余人,成功迟滞了日军进攻,为第一次湘北会战的胜利奠定了基础。 宋美龄后来在美国国会演讲时,特意提到了这支五百人的队伍,说他们证明了中国人“将战至最后一弹,最后一人”。 附近的百姓冒着危险爬上阵地,看到的是漫山遍野的遗体,没有一具完整的。他们含泪将烈士遗骸收集起来,安葬在笔架山山麓,墓碑上题着“中华魂史营长恩华之墓”。 师长覃异之为纪念碑题下“笔架山千秋不朽;福临铺一战成功”,碑文里清楚写着,正是史恩华的壮烈牺牲,换来了后续阻击的成功和长沙的无恙。 岁月流转,曾经的墓碑虽已在历史中湮没,但“中华魂”三个字早已刻进了新墙河两岸百姓的心里。 2012年,中华人民共和国民政部为史恩华颁发《革命烈士证明书》,这份迟到七十多年的认可,是对英雄最好的告慰。如今的新墙河畔早已不见硝烟,产业兴旺,百姓安居,这正是史恩华们用生命守护的模样。 英雄从不是遥远的符号,是新婚三日便舍家赴死的青年,是弹尽粮绝仍高唱国歌的战士。他们的牺牲不是结束,而是照亮后世的火种。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。