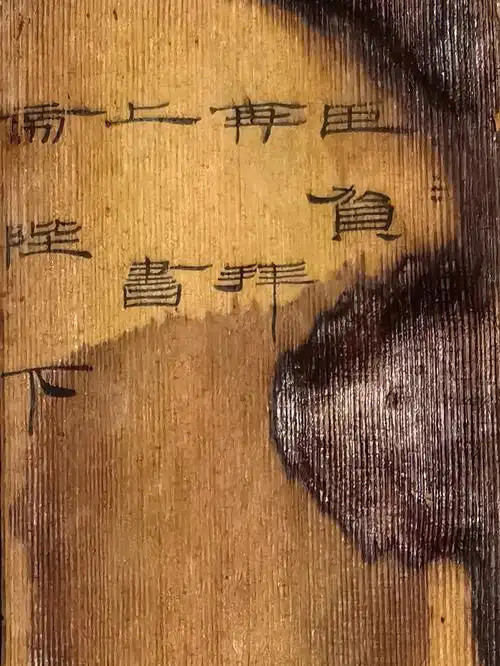

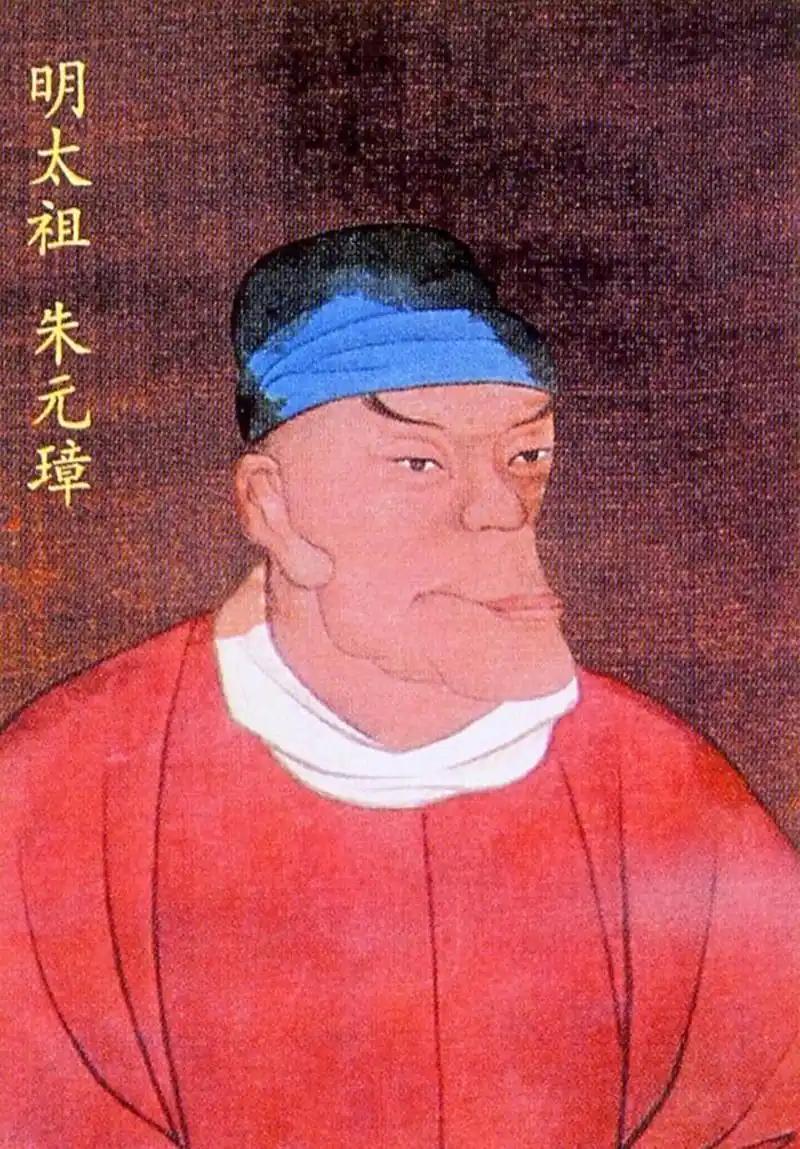

探讨一下《永乐大典》作为文化工程如何强化皇权正统性,对比同时期欧洲文艺复兴的文献运动有什么不同。 《永乐大典》作为中国历史上最宏大的文化工程之一,不仅仅是一本百科全书,它的编撰本身就具有深远的政治与文化意义。在明朝永乐年间,永乐帝朱棣决心通过这部浩大的工程来强化自身的统治,维护皇权的正统性。这一文化项目不仅展现了当时中国的文化自信,也对比了同时期欧洲的文艺复兴,其背后的文化动力与政治意图迥然不同,值得我们细细探讨。 《永乐大典》的编纂工作从永乐三年开始,历时五年,最终完成的这部巨著,字数高达两万多万字,包含了中国古代所有典籍中的知识精华。它的结构庞大、内容广泛,几乎囊括了当时已知的所有文化和学术领域,几乎是当时中国文化的一个缩影。然而,除了它显而易见的文化价值外,它作为一个皇权工具的功能同样显著。 永乐帝的政治野心是显而易见的,尤其是在他通过靖难之役成功篡位,成为明朝的第三位皇帝之后。为了巩固自己的政权,朱棣不仅需要稳定朝堂上的政治局势,更需要在文化上表现出自己的权威和合法性。永乐大典的编纂正是这一政治需求的产物之一。 通过大典,永乐帝不仅能够展示自己继承了前朝的文化遗产,还通过“整理”文化经典的方式,表达了皇权在文化上的统治地位。大典中的许多资料被有意加以筛选和整理,其中有不少内容是为强化当时“正统”思想服务的,这也是其作为“文化工程”的一部分,意在维护当时皇帝的权威性。 而在与同一时期的欧洲文艺复兴相比,《永乐大典》的文化运动明显有不同的背景与意图。欧洲的文艺复兴自十四世纪开始,强调的是个人主义、理性与艺术的复兴,是对古希腊罗马文化的重新审视与借鉴。 文艺复兴的核心是对人类思想与文化的解放,而不是单纯地通过文献整理来彰显王权的合法性。其背后有广泛的社会变革,哲学、艺术、科学都处于快速发展的阶段。与中国的“皇权至上”理念不同,文艺复兴是通过文化自觉来促使人类的智慧与独立精神的提升。 具体而言,《永乐大典》更多的是一种由上而下的文化工程,是在一个封建社会的框架下,由中央政府主导的一项文化事业。永乐帝通过控制文化资源,完成对历史文献的整理和汇编,使得皇权的正统性得到了文化层面的支撑。 而欧洲文艺复兴的文献运动,则强调自由和思想的解放,尤其是对教会权威的质疑和对知识的自由追求,很多时候,文人和学者的作品并不依赖于政治权力的支持,反而是试图突破社会的框架,挑战传统的知识观念。 在这种差异中,最明显的一个表现就是两者对待知识与权力的关系。《永乐大典》通过系统地收集和整理已有的经典文献,尽管它在某种程度上推动了知识的传承,但它的目的却是为了服务于中央集权的政治需求,强化皇帝的绝对权威。相反,文艺复兴时期的学者和艺术家更多关注的是知识和艺术的多样性,他们的探索常常不受限于政治的干预,某些作品甚至带有强烈的反叛色彩。 例如,文艺复兴时期,意大利的达·芬奇、米开朗基罗等人不仅在艺术上有极高的造诣,还对人类本身的存在提出了深刻的哲学反思。而同时期的《永乐大典》,虽然它也具备了对知识体系的深刻整理与总结,但它的内容和主旨,更多是在某种程度上服务于当时的政治体制,其知识体系也未必具有文艺复兴时期那样的多样性与自由度。 然而,尽管两者的目的和出发点有所不同,双方都有一个共同点,那就是都反映了当时社会对知识、文化的重视和对“正统”的追求。永乐大典的编纂虽然充满了皇权的影子,但它依然是中国封建社会文化成就的一部分,是对古代文献的一次巨大整合,凝聚了当时社会对文化的最高认同。文艺复兴则是在对传统教义的挑战中,展示了对人类个体尊严和独立思考的尊重。 总结来看,《永乐大典》与欧洲文艺复兴的文献运动,无论是在政治背景、文化意图,还是在执行方式上都有显著差异。中国的文化工程以增强皇权的正统性为核心,而欧洲的文艺复兴则着眼于知识的解放与思想的独立。然而,这两者都通过文化的力量影响了各自的时代,塑造了各自的历史面貌。