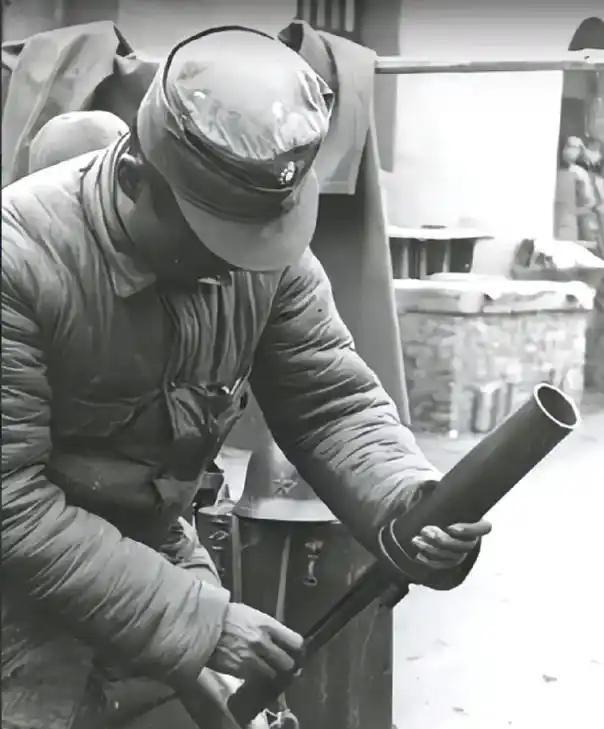

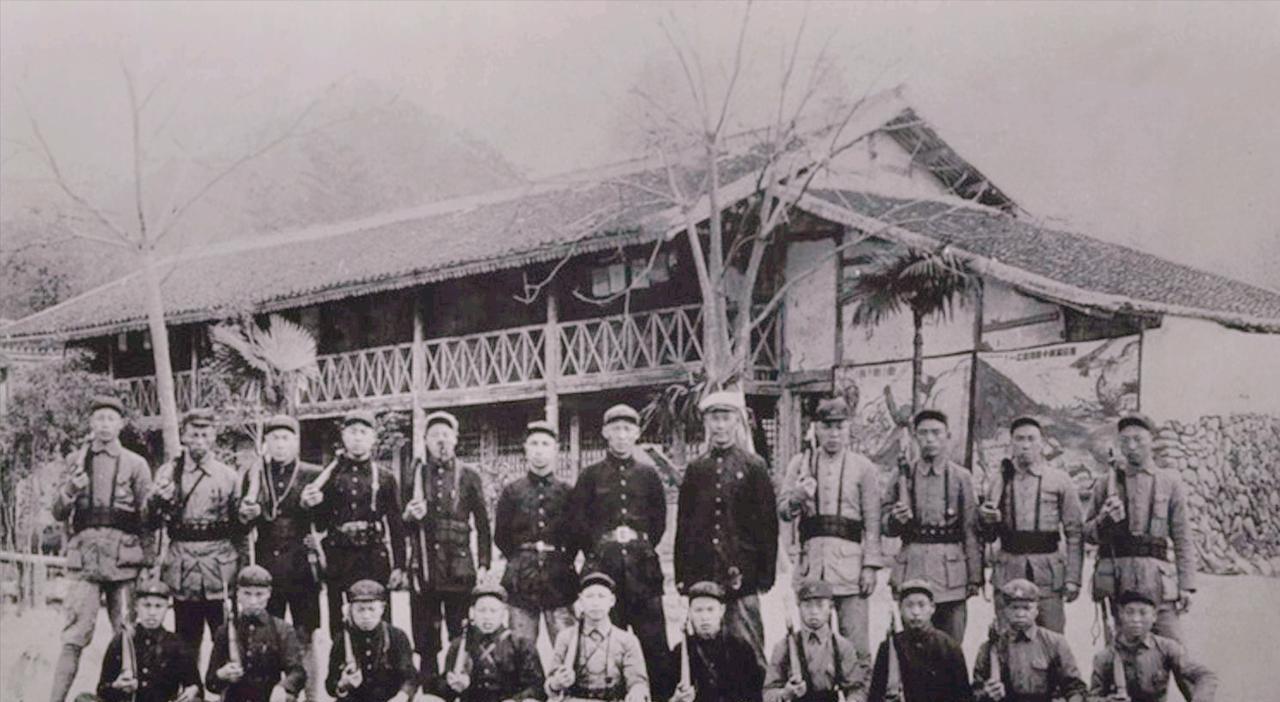

抗战时鬼子的掷弹筒曾让八路军十分头疼,但他的出现改变了现状。 刘鼎1903年生于四川南溪县一个知识分子家庭,从小就爱摆弄机械。1924年他去德国勤工俭学,先后在哥廷根大学和柏林大学学习。在德国期间,经朱德和孙炳文介绍加入中国共产党,还当过旅德支部青年团书记。1925年因为参与声援国内”五卅”运动,和朱德等人一起被德国警察抓进监狱,后来被驱逐出境。 离开德国后,刘鼎转到苏联,进了莫斯科东方大学和空军机械学校。在那儿他系统学习了兵器构造、爆破原理这些军事工程知识,为后来搞军工打下了基础。1929年底回国,在中共中央特科干情报工作,这段经历让他学会了在危险环境下保持冷静。 1933年春天,刘鼎的身份暴露了,组织安排他去闽浙赣苏区。方志敏听说他懂机械制造,就让他当洋源兵工厂政委,负责造炮。那时候条件简陋得很,就几台破旧机床,刘鼎既当政委又当技术员,带着几个老工人日夜奋战,硬是造出了三门35毫米小迫击炮,这是红军的第一批自制火炮。 1935年战败被俘,后来从俘虏营逃出来。1936年3月,经宋庆龄介绍,刘鼎去西安当中共驻东北军代表,做张学良的统战工作。西安事变爆发后,他第一时间向党中央报告情况,为事变的和平解决立了功。毛泽东多次说过:“西安事变,刘鼎是有功的。” 1940年,刘鼎调到八路军总部当军工部部长。这时候摆在面前的最大难题,就是日军的掷弹筒。 日军的八九式掷弹筒才2.7公斤重,比步枪还轻,射程能到700米。百团大战期间,彭德怀跟刘鼎说,战士们在近战中老是吃掷弹筒的亏,百米左右手榴弹够不着,迫击炮又打不了这么近,必须得有办法。彭总的要求很明确:“鬼子有掷弹筒,咱们也要有。” 1940年10月,刘鼎组织水窑一所、高峪三所和柳沟铁厂开会研究。摆在桌上的缴获日军掷弹筒被拆了个遍,技术人员研究它的每个部件。刘鼎凭着在苏联学的知识,画出了掷弹筒的草图,交给技术骨干们去搞。 造掷弹筒有两大难题。第一是材料,根据地缺钢材,刘鼎想到用从敌占区拆下来的铁路道轨。工人们把钢轨运进山里,用大锤反复锻打,把细长的材料墩粗,再从中间旋空做炮筒。 第二个难题是炮弹。日军炮弹用熟钢和紫铜弹带,根据地做不出来,只能用太行山区出产的白口生铁。问题是这种农民土炉炼出来的生铁含碳量高,又硬又脆,机床根本加工不了。 刘鼎在柳沟铁厂组织试验小组,派留学德国的冶金工程师陆达和技术工人孙兆熙一起攻关。他们把国外的铸铁韧化工艺和太行民间的烟火技术结合起来,反复试验。那时候没有高温计,就把一块银元放在炉壁上,看到银元熔化就知道温度够了。土办法虽然原始,但管用。 经过多次试验,他们研制出火焰反射加热炉,用这种炉子对白口铸铁弹体进行焖火处理,弹体表面从硬脆变成软韧,就能加工了。这个技术突破解决了大问题。 技术问题一个接一个。日军掷弹筒筒身有膛线,需要专用设备,根据地没有,技术人员就把筒身改成滑膛的。为了保证射程和精度,把炮筒长度从日制的280毫米加到400毫米,筒壁也加厚。炮弹设计成水滴型带尾翼的迫击炮弹样式,不用铜弹带了。这样虽然炮筒更厚更重,但原材料能自给自足,山西的煤和铁矿资源保证了持续生产。 试验过程很危险。有一次试验炸膛,射手魏振样的右臂被炸断,但没人退缩。1941年4月,第一批掷弹筒和弹试制成功,射程达到700米,超过了日军的500米。 从1941年5月开始,太行军工部批量生产掷弹筒和炮弹,源源不断运往前线。八路军各部队有了这种武器,基层火力大大增强。根据地的游击队甚至把掷弹筒装备到排一级,日军的火力优势没了。日军惊呼,八路军”在太行山建了现代化兵工厂,有先进设备和外国专家”。 整个抗战期间,太行军工部共造枪9758支,修枪近万支,生产掷弹筒2500门,掷弹筒弹19.8万发,迫击炮弹3.8万发,手榴弹58万枚。这些武器装备了前线部队,为抗战胜利提供了重要保障。 1941年5月,刘鼎还创办了太行工业学校,当首任校长。这所学校后来发展成中北大学,为国家培养了大批国防科技人才。 解放战争时期,刘鼎先后担任晋察冀工业局副局长、华北企业部副部长,组织建立新兵工基地,炮弹年产量达到数十万发,支援了华北各大战役。 新中国成立后,刘鼎任重工业部副部长,分管兵工、机械、船舶等工业。抗美援朝时,他把全国第一届兵工会议改成战时动员会,组织全国兵工厂昼夜生产。57毫米无坐力炮、90火箭筒等新武器研制出来,送往朝鲜前线。 1951年,他随徐向前率领的兵工代表团去苏联谈判援助事宜,为新中国兵工建设争取到了重要支持。此后他历任多个工业部门领导职务,为国家工业发展做出了重要贡献。 1986年7月25日,刘鼎在北京去世,享年84岁。他一生清廉,从不为子女谋私利,去世后一无所有,留给后人的只有精神财富。习仲勋评价他”兵工泰斗,统战功臣”,聂荣臻赞他”鞠躬尽瘁,奉献毕生”。