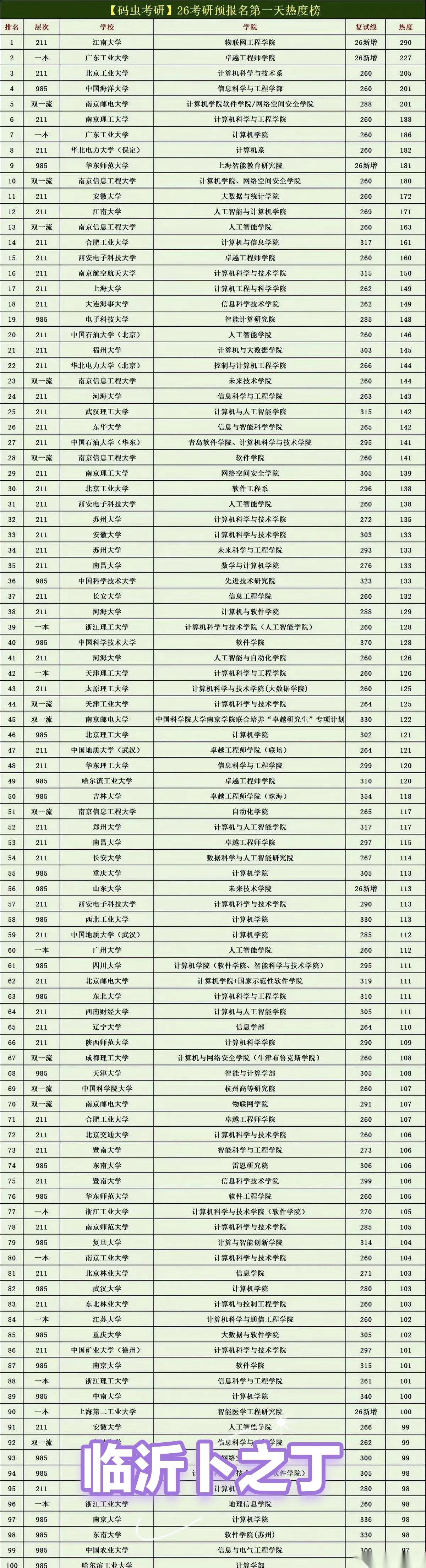

国内研究生教育转型太快了,硕士几乎快全是专硕了。 2025年的研究生招生季,许多考研学生在社交平台上发出同样的惊叹: 我们专业明年只剩专硕! 这一趋势不是个例。 教育部公布的最新数据中,全国硕士研究生中,专业硕士已占比接近70%。 部分双一流高校在热门专业上已彻底取消学硕。 更讽刺的是,这种改革几乎没有社会讨论空间。 高校一句对接社会需求,就把几十年形成的学术型硕士体系,悄无声息地改写了。 在一些院校官网上,昔日的学术型硕士招生简章页面已经消失,只剩专业硕士报名须知几个冷冰冰的字。 过去人们说读研靠脑子。 现在,你可能得先看看钱包。 在全国多所名校,专硕学费已高得离谱: 清华大学金融专硕总学费高达12.8万元。 北京大学光华管理学院MBA项目,总费用43.8万元。 上海交通大学安泰MBA项目,总学费45.8万元。 复旦大学管理学院部分项目,甚至突破50万元。 这是什么概念? 在中国,一个普通家庭的年收入可能还不到十万。 换句话说,一份硕士学历,可能要掏出一家人五六年的积蓄。 而且别指望学校给你宿舍,很多地方直接无床可睡。 这不是教育,这是学历的金融化。 说到底,高校转向专硕,本质不是教育改革,而是财政重构。 国家财政对高校拨款近年来持续下降。 2023年,全国高等教育拨款增速仅为2.8%,而研究生扩招近20%。 换句话说,生均拨款反而在减少。 学术型硕士因为科研成本高、回报周期长、拨款比例有限,自然成了学校的负资产。 而专硕呢? 收费高、周期短、需求旺、评估指标好看。 更关键的是,专硕的学费归学校自主支配,不用全上缴财政。 于是,各大高校纷纷变身教育公司: 扩招专硕项目、包装新方向、涨价提质、招生宣传——套路和商学院课程一模一样。 问题是,专硕培养真能让人更专业吗? 现实恰恰相反。 许多学生毕业后发现,专硕课程质量参差不齐,导师带学生少得可怜,项目训练大多流于形式。 部分学校甚至外包教学内容,学生像在完成课业外包任务,根本得不到真正的科研或实践指导。 更惨的是,专硕并不一定好就业。 中国高校毕业生人数屡创新高。 2025届预计将达到1222万人,再创历史记录。 研究生扩招带来的是学历通胀:硕士越来越多,但岗位没变多。 结果是,学生交了几十万,拿到一纸硕士证书,却依然要去抢基层岗位。 这不是提升学历,这是被学历反噬。 研究生教育的专硕化并非原罪,问题在于:我们在追求效率的同时,是否丢掉了教育的底线。 大学不该变成收费公司,学生不该被迫做客户。 如果连学术型硕士都不被需要,那谁还来做科研?谁来推动基础创新? 当下的趋势继续下去,中国的高等教育或许会陷入高收费、低含金量、高焦虑的循环。