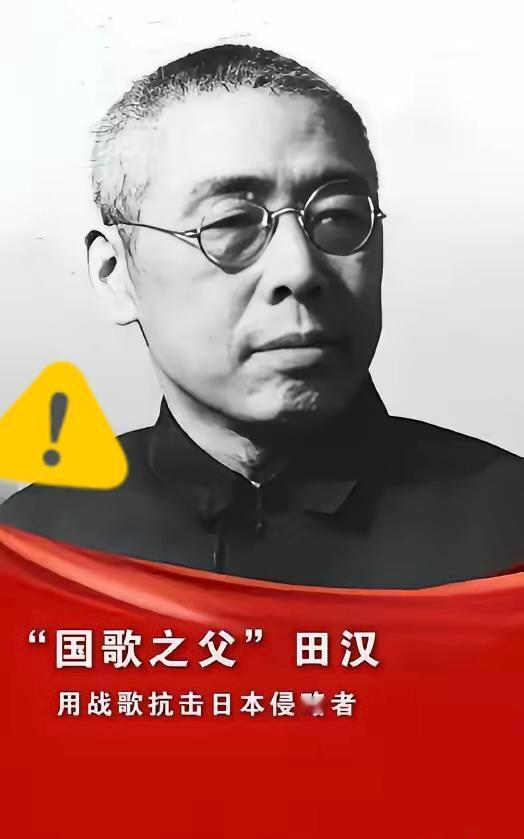

1968年,“国歌之父”田汉被永久开除党籍,最终在监狱中去世,许多人认为他是冤枉死的,七年后,田汉的妻子才得知真相,没过一年,她也随他而去。 很少有人知道,田汉写下“起来,不愿做奴隶的人们”时,手边连一张完整的稿纸都没有。那是1935年的上海,租界的汽笛声混着街头抗日传单的油墨味,他躲在霞飞路一间小公寓里,为电影《风云儿女》赶写主题歌歌词。 当时他和导演许幸之只通过两次信,许幸之在信里说“这歌要能让观众听完就想站起来”,这句话成了田汉的创作标尺。更巧的是,曲作者聂耳当时在日本,拿到歌词后连夜谱曲,还特意在“冒着敌人的炮火,前进”这句里加了激昂的附点节奏,两人没见过面,却让词和曲像长在一起似的,满是力量。 日军步步紧逼的1935年,东北沦陷的消息天天登在报纸头版,田汉握着笔的手都在抖。他之前跑遍华北各地,见过士兵裹着渗血的绷带冲锋,也听过逃难百姓在破庙里哭着喊“家没了”,这些不是虚构的场景,全刻在他脑子里。 歌词改了三稿,第一稿里“前进”只写了一次,他觉得不够劲,改成“前进,前进”,最后还是觉得差口气,加了个“进”字,成了“前进,前进,前进进”。定稿时窗外天已经亮了,他把纸叠好塞进信封,叮嘱送信人“一定要快点,这歌得跟着电影早点出来,给大家提提劲”。 后来这首歌成了《义勇军进行曲》,1949年开国大典上作为代国歌响起时,田汉站在天安门广场上,听着万人齐唱,悄悄抹了把眼泪,那时候他大概没想过,几十年后自己会遭遇那样的命运。 田汉和妻子安娥,本是一对“文艺战友”。早在1930年代,两人就一起参与左翼文化运动,合办过《南国月刊》,还合作写过话剧《回春之曲》。安娥也是作家,家里的书架上,摆着不少两人共同修改的手稿。 1966年夏天,第一批批判田汉的大字报贴满中国文联院墙,有人说他的作品“背离方向”,有人逼他承认莫须有的罪名,他坐在被抄家后的空屋子里,对着满地撕碎的手稿说“我写的都是我信的,没什么要认错的”。没过多久,他就被带走了,这一走,就没再跟家人联系过。 田汉被带走后,安娥天天往文联跑,往派出所问,得到的只有“在审查”“等着通知”的答复。她不敢搬家,怕万一田汉回来找不到人,每天都把田汉常用的那支钢笔擦一遍,放在桌子上。邻居劝她“别等了,这么久没消息,怕是……”她总会打断人家,红着眼眶说“他不会的,他还没看到他写的戏再演一遍,还没听到国歌再响一遍”。 这一等就是七年,1975年,一个曾经和田汉一起关在监狱的老同志找到她,犹豫了半天说“田汉同志……1968年就走了,在监狱里,走的时候身边没一个人”,还说田汉最后一段时间身体已经垮了,却还在哼《义勇军进行曲》的调子。 安娥没哭,只是把那支钢笔紧紧攥在手里,攥得指节发白。从那天起,她饭吃得少了,话也少了,常常坐在窗边对着桌子上的钢笔发呆,有时候半夜醒了,会轻声念田汉写的歌词,念到“前进,前进,前进进”时,声音就抖得接不上。1976年冬天,安娥在整理田汉留下的旧稿时,突然栽倒在书桌前,手里还捏着一张没写完的信,信纸上只写了三个字“田汉兄”。 1979年,田汉的冤案终于平反,追悼会开得很隆重,老舍夫人胡絜青、曹禺这些文艺界的老朋友都来了。 追悼会上的官方评价里写着“田汉同志以文艺为武器,为民族解放和人民幸福奋斗一生”,这句话算是给了他一个迟来的公道。后来,他的骨灰被安放在八宝山革命公墓,骨灰盒上刻着“田汉同志之墓”,这六个字,他等了11年。更让人欣慰的是,1982年全国人大正式决定恢复《义勇军进行曲》的原歌词,那些田汉当年反复修改的字句,终于又完整地出现在每个中国人的耳边。 现在提起田汉,很多人会想到北京的田汉故居,那是2006年被列为全国重点文物保护单位的老房子,里面还摆着他当年创作时用的旧书桌;每年9月,各地会办“田汉文化节”,有人演他写的话剧,有人唱《义勇军进行曲》谈创作故事;就连中小学教材里,也收录了他写歌词的经历。 2024年“国歌立法”话题热起来的时候,不少网友在评论里说“每次唱国歌,都该想想田汉当年的热血”“他把家国情怀写进了歌词里,我们得记得这份初心”,短视频平台上,讲他创作故事的视频,单条最高播放量超500万,这大概就是对他最好的纪念——不是只停留在历史里,而是活在当下每个人的心里。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改