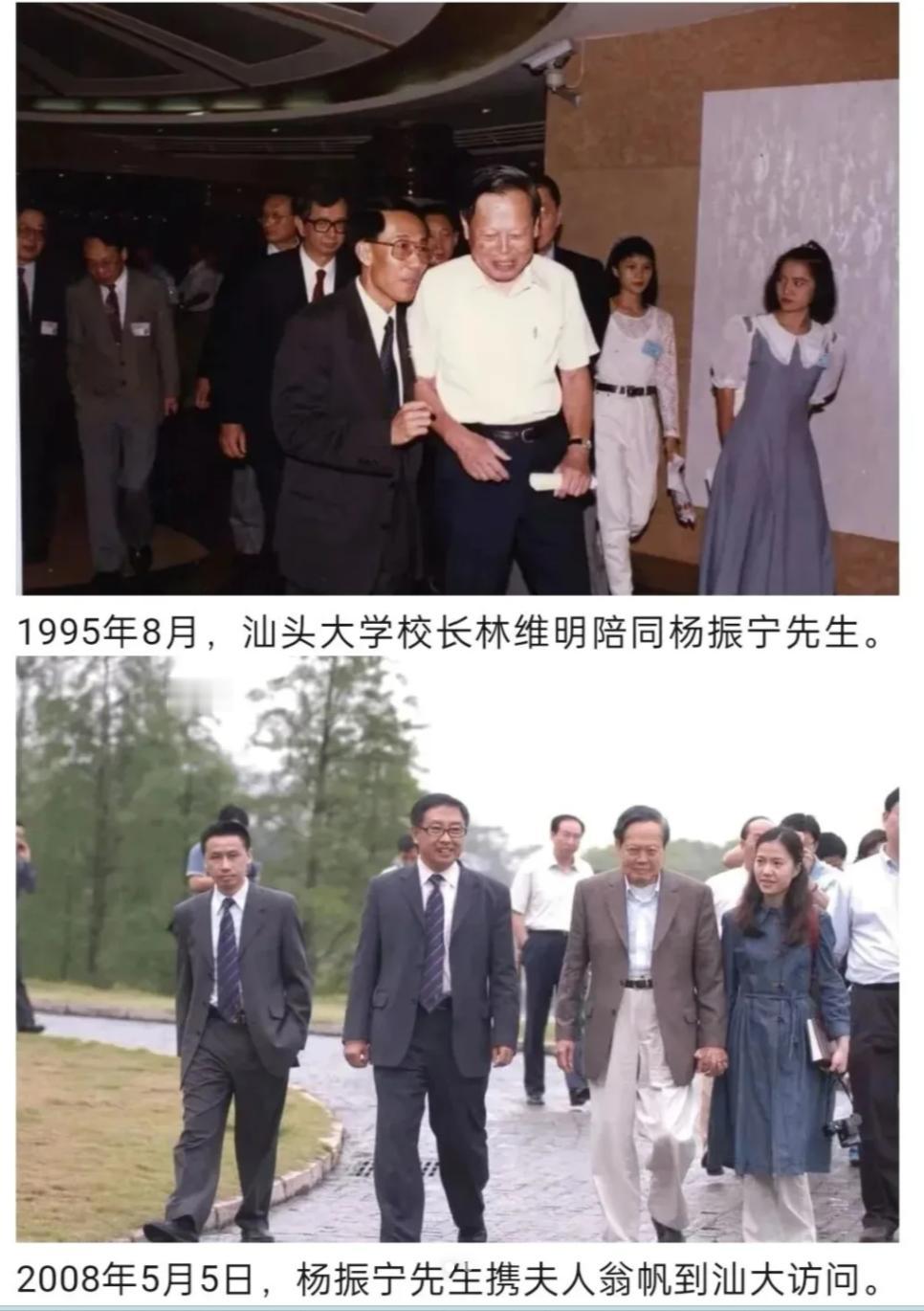

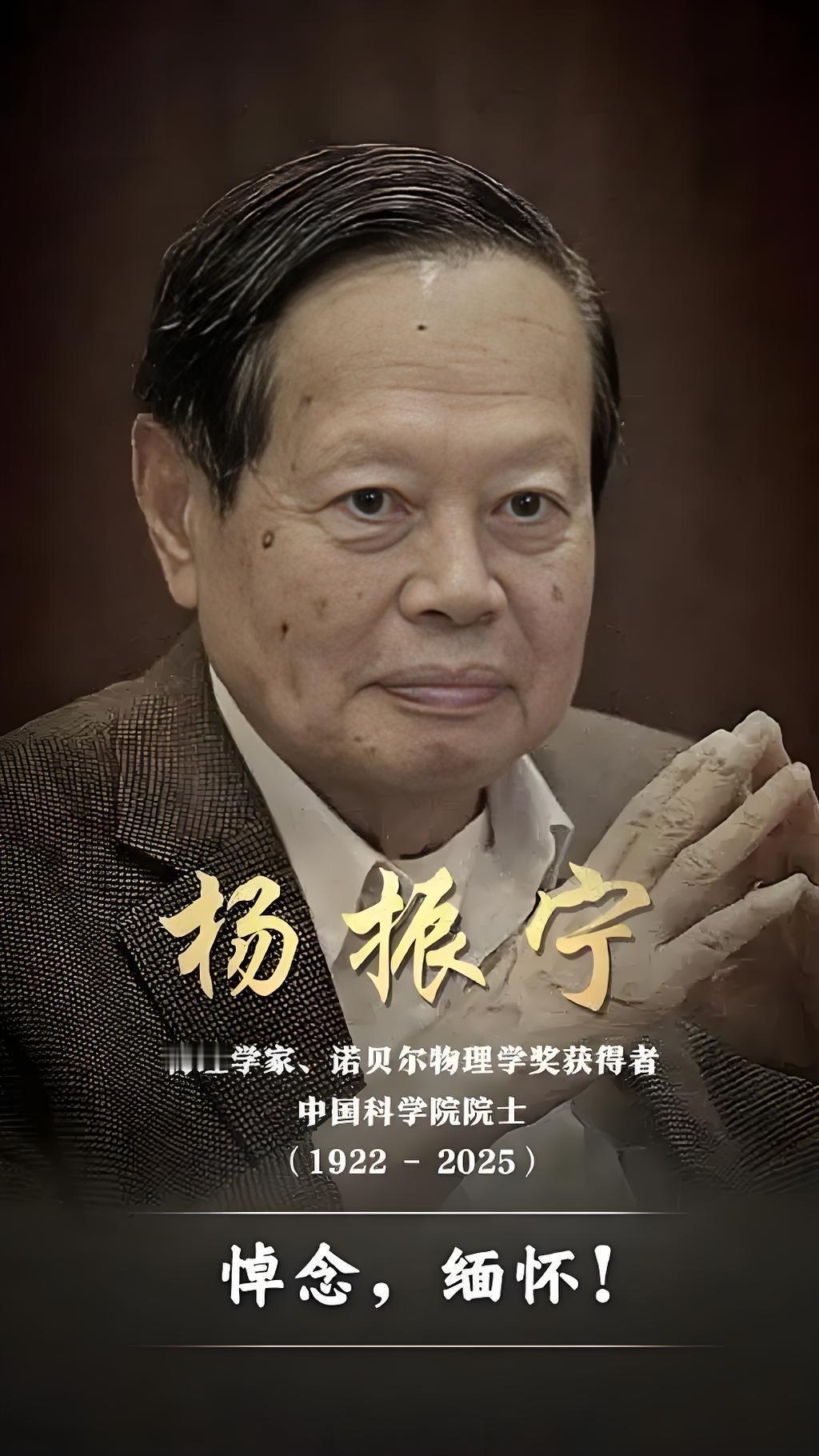

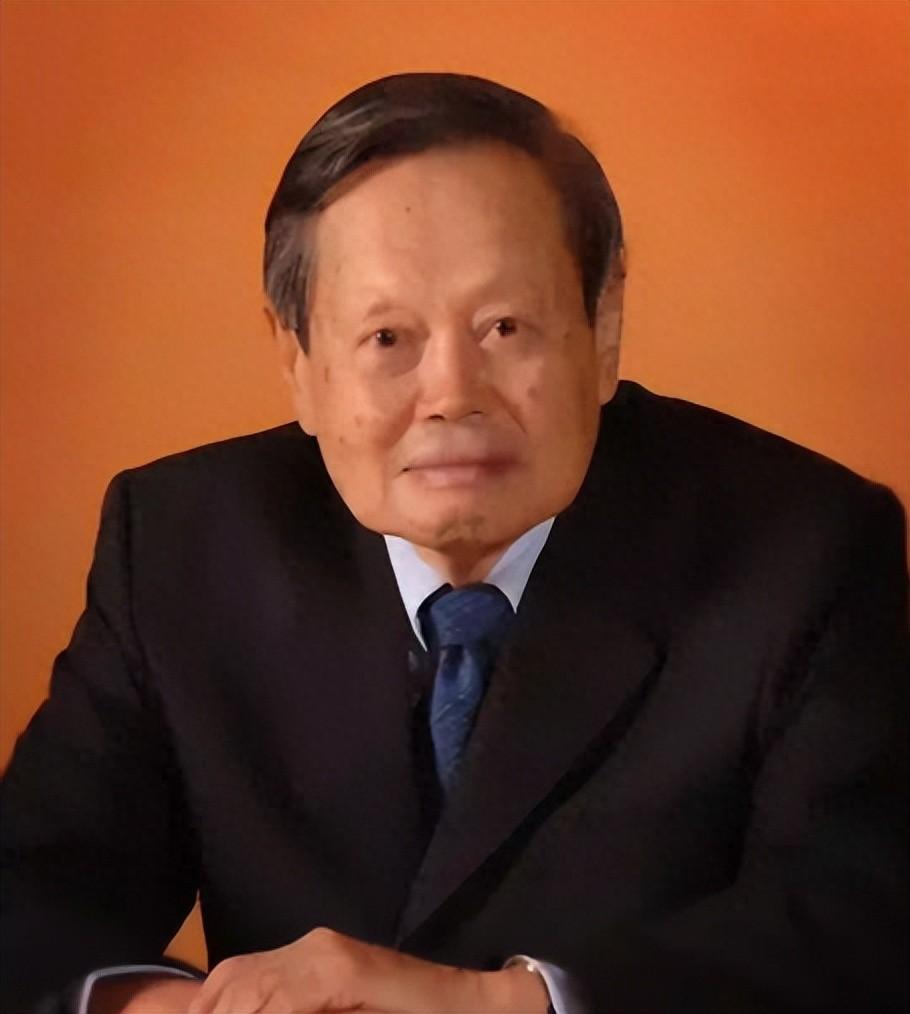

1995年8月,翁帆头一次近距离接触杨振宁,当时的她还是一名大一新生,被学校选为学生向导接待杨振宁夫妻,13年后,翁帆和杨振宁并肩而立了。 杨振宁出生于1922年,中国近现代物理学的奠基者之一。他在香港和美国接受教育,后长期在普林斯顿与纽约州立大学从事理论物理研究,是华人物理学界走向国际的重要标志人物之一。 他的学术造诣极高,成就毋庸置疑。他与李政道携手提出宇称不守恒理论,凭借这一卓越贡献,于1957年荣膺诺贝尔物理学奖,瞬间成为全球物理学界的瞩目焦点。 而翁帆,1976年生于广东,成长于一个普通家庭,1995年考入深圳大学中文系。在那年夏天,她被推举为接待杨振宁夫妇的学生代表,这个安排既是学校对她能力的认可,也成了命运对她开的一个不动声色的玩笑。 杨振宁在1995年已经年过七旬,学术成就斐然,晚年逐渐将重心转回中国,致力于推动国内科学教育的发展。而翁帆则是一个对世界充满好奇的年轻人,处在人生的起点。 在那个场合上,他们的对话无疑是礼貌、克制的,彼此不过是对方生命中的一个过客。但有意思的是,时间并没有让这场相遇彻底退出舞台。 2003年,翁帆前往清华大学攻读硕士学位,杨振宁此时已经回国定居,担任清华高等研究院的院长。这段重新交织的轨迹,才是真正让两人关系产生变化的关键。 2004年,两人公开结婚消息,舆论哗然。年龄差距成了公众最关心的议题,甚至压过了两人身份背景的差异。 但如果我们仅用年龄差来评判一段关系的合理性,无疑是陷入了表象的陷阱。杨振宁此时已是学界泰斗,人生阅历与资源积累远非常人可比。 而翁帆,受过良好教育,具备独立思考能力,也并非“被动接受命运安排”的角色。两人之间到底有无真实情感,外人无从得知,但从此后翁帆长期陪伴杨振宁出席各种学术与公共活动来看,这段关系显然并非表面那样简单。 她不是一个沉默的影子,而是一个活跃而坚定的支持者,承担了作为伴侣和助手的双重角色。 翁帆的角色,往往被简化为“陪伴者”或“继承人”,这其实低估了她在这段关系中的主动性。从她长久投身杨振宁学术活动,频繁出席国际会议,悉心协助整理资料等举动观之,她绝非仅为“妻子”这一角色,更堪称一位默契无间的“合作者”。 在公众的视野之外,她可能发挥着更为复杂的作用,既是生活上的照料者,也是精神上的支撑者。 在一个年逾九十的科学家身边,她的存在既是情感依托,也是确保其晚年尊严的重要保障。 从更宏观的角度看,这段关系还折射出老龄化社会的一个现实议题:晚年情感的正当性问题。在中国传统文化中,老年人被期望“含饴弄孙”,而非再度追求个人情感。 但随着受教育程度的提高与社会观念的多元化,越来越多老年人开始重新审视自己的情感需求。这种变化虽然缓慢,却不可逆转。 杨振宁与翁帆的结合,或许正是这种社会转型的一个缩影,它挑战了旧有的道德评判体系,也让我们不得不思考一个被长期忽视的问题:老年人的爱,是不是也有被理解与尊重的权利? 如今的翁帆,已经不再是那个在校园里为科学家引路的小女生,而是一个有主见、有承担的人。杨振宁也已百岁高龄,依旧清晰思维,依旧关注中国科技的发展。 他们的结合,从某种意义上,也是一种跨越代际的对话,是知识与情感、理性与陪伴的融合。它不一定是所有人心中的理想关系,却真实地存在,成为中国现代社会情感结构变迁的一个注脚。 所以,当我们再看到1995年那个盛夏午后,一位少年站在科学巨人的身后引路时,也许能多一点理解,少一点误解。 十三年,不过是时间的注脚,而关系之深浅,只有当事人最清楚。在时代与个体的缝隙之间,这段关系留下的,不只是争议,更是一个关于人性、选择与自由的真实故事。 素材来源:翁帆发文:有杨先生陪伴我何其有幸,他会在星星上对我们微笑 2025-10-19 09:58·南方都市报