2025年,当中国稀土成为国际焦点、人们热议稀土战略价值时,如果我们将目光转向半世纪前,可以看到——中国虽坐拥全球最大的稀土资源储量,却不得不低价出口稀土原料,再以几十倍高价进口提纯后的产品。

这一尴尬局面的扭转,离不开一位被称为“中国稀土之父”的科学家——徐光宪。

他是科学家,也是教育家;是“稀土之父”,也是“抽屉分类法”的践行者;是归国学子,也是赤子之心的中国人。

我们从他的童年“抽屉情结”说起,走过他辗转求学的青年时代,见证他四次改变研究方向、开创中国稀土工业的壮年岁月,也聆听他晚年为保护稀土资源而奔走呼告的忧思之声——这是一段关于一个人与一个时代、一种元素与一个国家的故事。

在脑子里“装个抽屉”

2011年中秋节后的北京,中关村蓝旗营小区。91岁的徐光宪院士坐在家中,客厅书橱里整齐排列着许多文件夹。这些被他编号、分类的资料,可以说是他毕生的精华。而其最初的灵感,源于七十多年前浙江绍兴的一家中药铺。

1920年11月,徐光宪出生在浙江绍兴一个小康之家。童年时光里,最令他着迷的不是街头的热闹,而是镇上的中药铺。

他后来回忆,药铺靠墙立着一排排一人多高的药柜,密密麻麻的小抽屉上贴着药名。伙计抓着药方,嘴里念着“黄连三钱、当归两钱”,双手飞快地拉开小抽屉,迅速取齐药材。

“要是我的脑子里也有这样一个个小抽屉,把学到的知识分类装起来,等到要用的时候再取出来,不就很方便吗?”

这个简单的观察,无意中成了他一生的方法论起点,后来被他称为“抽屉情结”。

中学时,他仿照中药柜制作了小铁柜,贴上标签,把知识点写在香烟卡片上分类存放。后来在美国哥伦比亚大学读博时,他的“抽屉”变成了一本本课堂笔记。

白天听课,晚上整理、重抄、分类,几年下来积累了几大箱。回国后,他把同一类笔记整理出来,就能开一门新课。

“分类法是一种重要的科学方法,”他常在第一堂课告诉学生,“要先分析研究对象,按本质属性分类,再找出规律。”

有学生不以为然:“这不就是把治感冒的药放一起、治腹泻的放一起吗?很简单。”

徐光宪耐心解释:“看似简单,却是科学研究的根本。没有充分的知识,就无法分类;而分类的目的,是发现规律。”

当时谁也想不到,这个从中药铺里萌芽的“抽屉分类法”,日后竟成为中国稀土工业崛起的理论基础。

留学是为了什么?

1936年,16岁的徐光宪考入杭州高级工业职业学校土木科。次年抗战爆发,杭州沦陷,学校解散。他转至宁波高工,在乡下一座破庙里继续学业。

“很怀念那时,中学时代虽然艰苦,但却是学习的黄金时代。”白天听课,晚上借路灯“秉烛夜读”,他啃完了好几本大学土木系的英文教材。

之后他到上海做家庭教师,利用闲暇去附近大学“蹭课”,最终考入上海交通大学化学系。在这里,他认识了同班同学高小霞——后来与他同甘共苦、共同奋斗的妻子。

1946年,徐光宪获得公派自费留学资格,考入圣路易斯华盛顿大学,一学期后转至哥伦比亚大学,并获得助教奖学金。不久,妻子高小霞也来到美国半工半读。

徐光宪的书房里,珍藏着一张1951年的老照片,照片上的他风华正茂,刚刚获得哥伦比亚大学博士学位,并当选为美国PhiLambdaUpsilon荣誉化学会会员和SigmaXi荣誉科学会会员,接连荣获两把被称为“开启科学大门”的金钥匙。导师竭力挽留他,推荐他去芝加哥大学做博士后。

导师的推荐信墨迹未干,芝加哥大学的邀请近在眼前,刚满30岁的徐光宪面前,天高地阔。他或许已经开始构思未来的研究,却未曾料到,远东风云会如此深刻地改变他的人生。

1950年,抗美援朝战争开始,中美关系急转直下,一项旨在阻止中国留学生回国的法案也已在美国国会酝酿。

时代的洪流总是裹挟着个人的命运,徐光宪苦恼了。他想到了1949年,在纽约中央公园立下“胜利酒家”牌子庆祝新中国成立的狂喜。还有,妻子高小霞还有一年就可拿到博士学位,放弃,她会同意吗?

真正的伴侣,心是相通的。高小霞很果敢:“留学为什么?为了学成后报效祖国。”

1951年初,大西洋上,一艘邮轮正驶向东方。这是一艘在美国“禁止中国留美学生归国”法案正式生效前,驶往中国的倒数第三艘邮轮。

船上有一对年轻的夫妇——徐光宪和他的妻子高小霞。

夫妻二人以“回国探亲”为借口获得签证,登上了这艘驶往东方的邮轮。

“因为抗美援朝已经开始,我是中国人,无论如何不愿意留在一个和自己祖国敌对的国家。”

52岁,开始稀土研究

回国后,徐光宪夫妇双双到北大化学系执教。国内的当时科研条件与美国相比,可谓天壤之别,但大家的工作热情很高。“那时,人心团结,能在工作中体会到共同的乐趣。”

而他的科研生涯,如同一棵不断分支的稻禾,因应国家的需要,数次转向。

最初,他从事量子化学研究,开设“物理化学”课,并编写了影响几代化学人的《物质结构》教材,培养了新中国第一批放射化学人才,

1957年,钱三强亲自点将,调他从事核燃料萃取研究。他从量子化学转向放射化学。

“能够坚持同一个方向,那成就就能够大一点,老是变换方向,学业上的成就还是会受影响。不过那时候国家需要我转变方向,我还是服从国家需要。”他后来说。

1972年,北大化学系接到一项紧急军工任务——分离稀土中的“孪生兄弟”镨和钕。这两种元素化学性质极像,分离难度极大。国际主流方法是离子交换法和分级结晶法,但成本高、纯度低、无法连续生产。

52岁的徐光宪接下了这个任务。这是他第四次转向,踏入一个全新的领域——稀土化学。

这项任务很重要:“中国作为世界最大的稀土所有国,却长期只能出口稀土精矿和混合稀土等初级产品,我们心里不舒服。所以,再难也要上。”

“摇漏斗”摇出的“中国冲击”

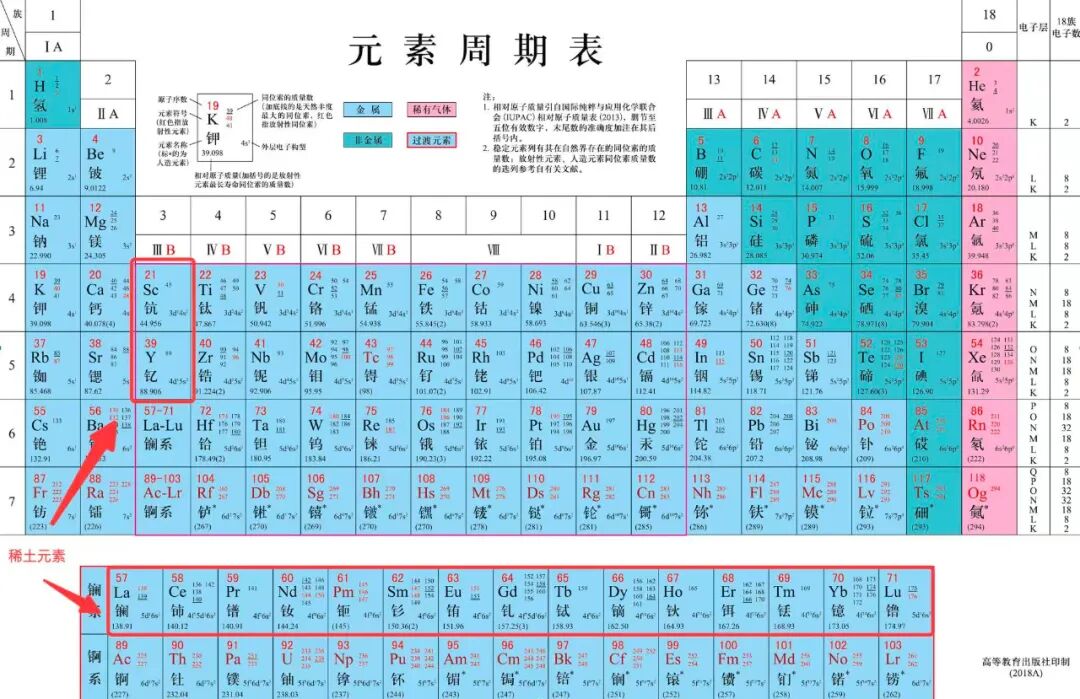

稀土,被称为“工业维生素”与“工业黄金”,是隐形战机、超导、核工业等高精尖领域不可或缺的原料。

但它不是“土”,而是17种特殊元素的统称,它们化学性质极为相似。

徐光宪打了个比方:“稀土就相当于一种催化剂。比如我们在炼制石油时,如果希望汽油能多产出一点,就要用到稀土,它可以提高汽油的产量。”

邓小平同志曾说:“中东有石油,中国有稀土……一定要把稀土的事情办好。”

然而,上世纪70年代初,中国虽是稀土资源大国,却非稀土生产强国。我们只能低价出口稀土精矿和混合稀土,再以几十倍甚至几百倍的价格进口深加工的稀土产品。法国罗地亚公司掌握着当时最先进的稀土分离技术,但对华严格保密,技术要价高得惊人。

当时,国际上稀土分离的主流是离子交换法和分级结晶法,过程不连续,成本高,纯度低,无法大规模生产。徐光宪思索再三,提出了一个大胆的想法——采用萃取法完成分离。

这在当时被视为“不可能完成的任务”。国际学术界普遍认为,萃取法无法用于稀土分离。

他和团队开始了漫长而艰辛的实验过程。他们采用“摇漏斗”的方法模拟串级试验,获取精确参数。

“白天是体力劳动,晚上是脑力劳动。”徐光宪笑道。

团队每周工作80个小时,实验室内摆满了上百个分液漏斗。

研究员需要小心翼翼地将溶液和萃取剂加入漏斗,反复摇晃,静置分层,再取样分析。

一个周期长达百余天,任何微小失误都可能导致前功尽弃。

经过无数次试验,徐光宪从改进稀土萃取分离工艺入手,通过精心选择萃取剂和络合剂,构建了季铵盐-DTPA“推拉”体系。

最终,他不仅出色完成了这项紧急军工任务,更将镨钕分离系数从一般的1.4-1.5提升至惊人的4,打破了世界纪录,将纯度提高到99.99%。

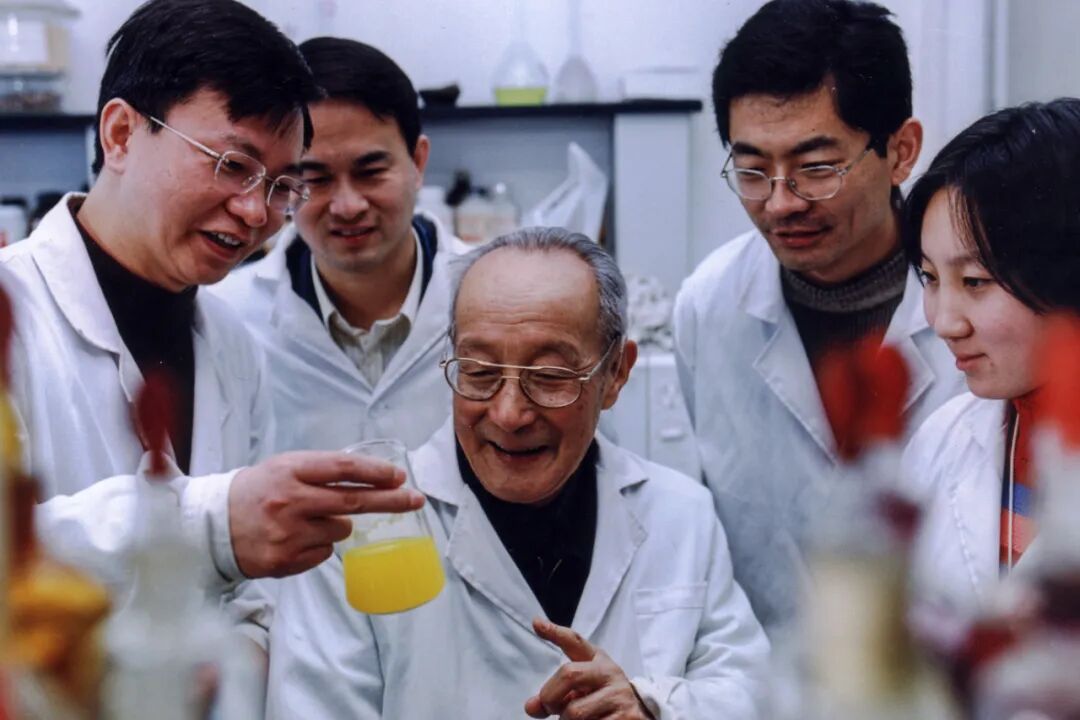

1974年,一条由普通萃取槽串联而成的流水线前,十几位科研人员屏息凝神。当徐光宪在一端放入稀土原料后,另一端源源不断输出各种高纯度稀土元素。现场沉寂片刻,爆发出热烈掌声——中国首次实现了用推拉体系高效萃取分离稀土的工业生产。

但徐光宪并不想止于此。萃取液的配置和各种参数的确定,对生产者来说仍非常繁琐。

他决定将复杂的生产工艺“傻瓜化”。

经过艰苦探索,他与同事研究成功了“稀土萃取分离工艺的一步放大”技术——不经过小试、中试,直接放大到工业生产规模。

传统的串级萃取小型试验被计算机模拟取代。

原来需要一百多天才能完成的模拟实验流程,被缩短到不超过一星期。

1978年,徐光宪开办“全国串级萃取讲习班”,将科研成果在国营工厂里无偿推广。

他到上海跃龙化工厂授课,学员来自二十多家工厂。他亲自讲解理论,车间示范,巡视调整参数,经常讨论到深夜。

他提供的全套资料全部免费:参数表、软件卡和手册随意复制。

技术和工艺上的重大突破,为中国稀土大规模生产创造了条件。

从20世纪90年代初开始,中国单一高纯度稀土大量出口,使国际单一稀土价格大幅下降30%-40%。

长期垄断国际稀土市场的一些国外生产商不得不减产、转产甚至停产。国际稀土界惊呼:“ChinaImpact(中国冲击)来了!”。

中国终于实现了从稀土资源大国向稀土生产大国、稀土出口大国的转变。

“把稀土当猪肉卖”的痛心

然而,技术的突破也带来了意想不到的后果。

徐光宪毫无保留地将技术推广到全国,办讲习班、培训技术人员。到1990年代,中国冒出上百家稀土厂,产量猛增,远超过全球10万吨的年需求量。

“大家都要出口,自己压低价格,”他很痛心,“有的稀土只能卖到猪肉价。”

1995年至2005年,中国稀土出口损失至少55亿美元。日本、韩国趁机大量收购储备,足够使用20年。

更让他忧心的是资源枯竭。“如果按照现在的速度开采,再过20年,中国的稀土资源就开采完了。到时候我们就要以几百倍、上千倍的价格从国外买回来。”

其中他最牵挂的,是内蒙古白云鄂博矿。这个矿是世界上十分难得的稀土、钍、铌、铁等多元素共生矿,但长期被当作单纯的铁矿开采,其中的稀土利用率不到10%,钍(重要的核能资源)利用率则为0%。钍的放射性还对包头和黄河构成潜在污染威胁。

“我特别痛心的就是白云鄂博主东矿啊,我们二十年以后要用光了。然后中国变成稀土小国了。”他很焦急,“到时候,我们就需要向美国和日本买,他们可能会以上百倍、上千倍的价格卖给我们,那中国要吃大亏了。”

2005年,85岁的徐光宪联合师昌绪等14位院士,上书国务院,紧急呼吁保护白云鄂博稀土和钍资源,避免黄河和包头受放射性污染。

温家宝总理迅速批示。从2007年起,国家开始限制稀土开采量。

“稀土是不可再生的战略资源,在某些领域的作用无可替代,”他说,“保护稀土最好的办法就是限制开采。”

“我是‘举重若重’的人”

徐光宪常把自己归为“举重若重”的一类科学家。

“著名爱国艺术家常香玉说过‘戏比天大’,对我们教师来讲,就是‘上课比天大,科研比天大’”。

教学几十年,从未迟到一分钟。备课极其认真,“要把准备在课堂上说的话想好,准备在黑板上写的字设计好”

2003年非典期间,他致信北大学生,谆谆告诫“提高自学能力,多做习题”。他认为勤奋是治学的必经之路:“我的天分并不特殊,靠勤奋,也能‘笨鸟先飞’。”

徐光宪培养了大批优秀人才,其中涌现出3名院士、3名长江学者。

他的学生严纯华说:“科学家中有两种人,一种是‘工匠’,还有一种是‘大师’。徐先生已经达到了后者的境界。”

他待学生亲如子女。得知学生孩子脑瘫,大年初一清早,他亲手烹制烧鸡、八宝饭,顶着严寒骑车送去。

困难时期,他把《物质结构》全部稿费6000元捐给系工会,帮助困难教职工。2005年,他用何梁何利奖奖金设立“霞光奖学金”,资助贫困学生。

“我认为,一位有成就的教授的标志之一,就是培育出超过他本人的创新型人才。”他说。

“因为这是你喜欢的事”

而在徐光宪的稀土研究中,有一位不可或缺的伙伴——他的妻子高小霞。

1972年,徐光宪夫妇前往内蒙古包头矿区。北风呼啸的矿区内,徐光宪弯腰捡起一块刚开采出来的稀土矿石,在手中细细端详。

矿石在阳光下闪着微弱的金属光泽,看起来并不起眼。

高小霞本有自己的学术道路,是分析化学领域的顶尖专家。但当看到丈夫为了稀土问题夜不能寐,她做出了一个改变两人命运的决定。

“因为这是你喜欢的事,所以我才感兴趣,我要和你一起干。”

从此,这对科学家夫妻双双开启了稀土研究。徐光宪负责理论计算和工艺设计,高小霞负责成分分析和数据验证。

为了获得准确的实验数据,两人常冒着严寒,深入矿坑调研。

内蒙古的冬天,气温动辄零下二三十度,呼出的气息瞬间就会结成冰花。

为了弄清楚不同矿区稀土元素的组成差异,他们在这样的环境中,一待就是十几个小时。

冻僵的手写下的字,纸上都带着冰碴子。有时实验做到深夜,食堂早就关门了,高小霞就悄悄把白天省下的半个馒头,留给丈夫当夜宵。

1980年,徐光宪夫妇双双当选为中国科学院学部委员(院士),成为科学界的一段佳话。

在遥远的江西红土地上,高小霞也用自己的方式研制着稀土。

她利用稀土分离后的“废料”,成功研发出了“稀土微肥”,让原本贫瘠的土地焕发出新的生机。

稀土不了情

2009年1月9日,人民大会堂,89岁的徐光宪从国家主席胡锦涛手中,接过2008年度国家最高科学技术奖证书。

获奖后,他将500万元奖金中归个人支配的50万元也全部拿出来,与450万元科研经费一并,交由稀土中心的团队统一分配使用。“我自己的钱已经够花了。”他非常认真地说,“我得的是集体的工作成果。”

这句话背后,是一代中国科学家的群像。

在徐光宪的书房里,五个半人高的文件柜装满了分类整理的资料,那是他一生的“抽屉”。晚年,他仍在撰写《知识系统分类学》,试图为人类知识建立新的框架。

“5000年前,世界上只有三门学科:语言、图腾、技艺;2000年,已经增加到5000门;预计到本世纪中叶,应该有20000门。”他说,“其中15000门是等待新创的。中国人至少要创造1/5。”

时间倒回八十多年前,绍兴古镇的夏夜,那个仰望星空的孩子,曾执着于“天上有多少颗星星”的追问。大半个世纪后,他已找到答案:银河系有1000亿颗恒星,可见宇宙有100亿个像银河系那样的星系。

他从星空收回目光,将毕生精力倾注于脚下这片大地,从大地深处那些珍贵的“土”中,为国家和民族摘取了璀璨的星辰。

2015年4月28日,徐光宪因病逝世,享年95岁。他生前创立并不断改进的稀土串级萃取理论,使高纯度稀土产品成本下降了四分之三。

如今,中国生产的单一高纯度稀土产品占世界产量的90%以上,中国稀土冶炼分离率生产能力达到20万吨。

据国际能源署数据,2023年中国占全球稀土矿产量的超60%,而加工精炼稀土化合物的产量却占到了全球的92%。

当中国在稀土国际贸易中拥有举足轻重的地位时,当《金融时报》感叹“只要能获取供应,很多企业愿意去做中国要求的任何事情”时,我们不会忘记——

半个多世纪前,那位放弃美国优渥条件选择归国的青年学者;那位在知天命之年转向陌生领域的科学家;那位每周工作80小时、白天“摇漏斗”晚上攻理论的老人。他让邓小平那句“中东有石油,中国有稀土”,真正成为国家的底气。

他留下的串级萃取理论,他倡导的稀土资源保护战略,他培养的科研中坚力量,以及他本身的“一清如水”与“丹心不老”,如同稀土元素本身,持续在中国现代化的进程中,发挥着不可替代的“催化”作用。

“我有稀土情结,永远离不开。”这种纯粹,或许他一生最好的注脚。

参考文献:

[1].《徐光宪:恒心、耐心和细心造就一代“稀土之父”》,李鹏

[2].《徐光宪:一清如水丹心不老》,潘聪平

[3].《一定要把中国的稀土事情办好——记2008年度国家最高科技奖得主徐光宪院士》,李宏乾

[4].《专访中国“稀土之父”徐光宪》,王亚亚蔡原江

[5].《徐光宪:稀土不了情》,朱宏力

[6].《徐光宪:中国稀土之父》,百年潮

[7].《中国稀土的故事》,张兴胜胡婕

[8].《徐光宪:“事业比天大”》,王斯敏

[9].《著名化学家和教育家——院士伉俪徐光宪和高小霞》,王治浩

[10].《一对科学夫妻如何撬动世界稀土格局》,北京大学新闻网

[11].《徐光宪:中国稀土永远的地平线》,刘思德

[12].《中国稀土科技开拓者——稀土之父徐光宪》,杨丽张小雨张文灿

[13].《徐光宪、师昌绪等15位院士紧急呼吁保护我国白云鄂博矿钍和稀土资源避免黄河和包头受放射性污染》,稀土信息

[14].《徐光宪院士教育思想访谈录》,魏锐王磊

[15].《国之所幸——记“中国稀土之父”徐光宪》,肖丹

[16].《我与中国的稀土研究与产业——徐光宪访谈》,朱晶叶青黄艳红

[17].《徐光宪——桃李满天下,师德传四方》,北京大学学报

[18].《徐光宪:稀土世界的“摘星人”》,快乐语文

[19].《归国科学家徐光宪:提取高纯度稀土达到99.99%》,稀土信息