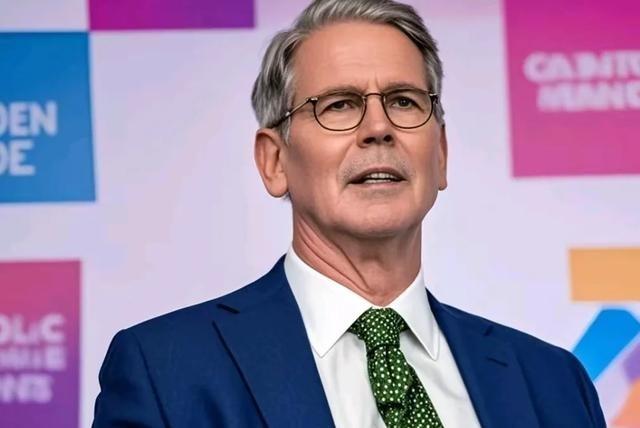

法国结婚率3%,同居率97%,上到总统,下到平民,大多数都是不结婚的,只是同居。而那可怜的3%的结婚率,基本上都是由60岁以上的老人完成的,结婚就是为了找一个稳定的老伴。 从总统到邻居,法国人为什么都“不愿意”结婚了? 在法国,结婚这件事,已经从“人生标配”变成了“可选项”,而且是年轻人基本不选的那种。 法国前总统奥朗德和他的女伴育有四个孩子,却从未走进婚姻登记处。 这不是个例,而几乎成了“国情”:数据显示,如今法国同居比例高达97%,而结婚的只剩下那可怜的3%,其中大多数还是60岁以上的老人。 年轻人选择同居,老年人登记结婚,背后到底发生了什么? 先澄清一句:“法国结婚率只有3%”这说法,其实是统计口径出了偏差。 官方数据来看,法国每千居民的结婚数大约在3.5左右,不至于低到全球垫底,但确实在逐年下滑,属于欧盟国家中比较低的水平。 法国国家统计与经济研究所(INSEE)数据表明,结婚人数不断减少,而60岁以上人群在整体结婚人数中占比却在持续上升。 简单说,现在法国登记结婚的,大多是老年人,年轻人呢?选择同居,或者干脆什么都不登记。 更神奇的是,同居不登记的还不算,法国还有个“PACS”制度,也叫民事互助公约,自1999年推出以来注册人数猛飙,甚至在某些年份超过了传统婚姻。 这种制度既不要求盛大的仪式,也不需要复杂的手续,连解约都只需一纸声明,方便得跟签手机合约差不多。 为什么年轻人宁愿签PACS也不结婚?原因很简单,他们要的是灵活、轻松、自由。 法国的PACS制度本质上是一种“准婚姻”关系,不仅可以联合报税、享有社保、申请房贷,甚至在法律上对非婚生子女也有完整的权益保障。 也就是说,孩子不需要父母结婚也能享受一模一样的待遇。 这就打破了一个经典理由:为了孩子得结婚,在法国,这种说法早就失效了。 1972年开始,法国法律就规定婚生和非婚生子女地位完全平等,孩子的抚养、继承、教育、社保,全都不看你爸妈有没有领证。 更重要的是,离婚在法国不便宜,不仅要经历漫长司法程序,还要承担高昂赡养费。 相比之下,PACS的退出机制就非常“现代”:行政声明一交,关系立刻解绑,没有法律纠纷,也没有经济负担。 这种“松绑型”关系特别适合节奏快、情感流动性强的当代生活。 法国人不结婚,其实跟他们的文化底色脱不了关系。 在法国,自由可不是嘴上说说,他们从小就被教育要做自己的人生主人,哪怕是感情,也要掌握在自己手里。 不让婚姻“绑架感情”,已经成了一种普遍共识。 法国年轻人普遍认为,真正的爱不需要靠一纸婚约来证明,反而觉得婚姻是感情的“绳索”。 尤其是在《拿破仑法典》规定下,婚姻制度本身带着强烈的法律和义务属性,想离婚不是那么容易。 同时,女性地位的提升也是关键一环,如今法国女性的高等教育入学率早已超过男性,就业率也持续上升。 她们不再需要依赖婚姻获取经济保障,自然也就不急着“嫁出去”,在她们眼里,婚姻不是避风港,而是责任和妥协。 历史上法国也一直对非传统婚恋关系比较宽容。 无论是贵族时代的情妇文化,还是文豪大仲马的非婚生子女,甚至前总统密特朗公开承认私生女,法国社会都没有表现出强烈的道德批判。 这种宽容,也让“非婚生”不再是一种社会压力。 年轻人追求自由,老年人却更看重稳定,法国60岁以上人群再婚或初婚的占比正在上升,这是有原因的。 一方面,随着人均寿命的延长,老年人面对的不只是孤独,还有现实的照护需求。 结婚,在法律上可以自动获得对方的医疗决策权、继承权、养老金转移权等,这些都是PACS所不能完全保障的。 另一方面,很多老年人选择在退休后再婚,也是一种对生活重建的方式。 在法国,离婚率在老年群体中也在上升,说明他们并不是死守一段婚姻,而是更有可能“重新开始”。 这就形成了一个有趣的社会现象:年轻人不结,老年人却结。仿佛整个社会的婚姻热情,被倒着使用了。 真正值得关注的,不是法国人结不结婚,而是他们用行动表明:婚姻已经从“人生必经之路”,变成了“生活方式选项”。 在这个选项中,有人选择传统婚姻,有人选择PACS,有人选择自由同居,还有人选择单身一生。 这种变化背后,是法国社会对个人选择权的高度尊重,也是对亲密关系本质的重新定义——不是形式的捆绑,而是情感的真实。 婚姻的“仪式感”正在退场,留下的是更注重生活质量的“关系感”。 法国今天的婚恋模式,也许正是高度现代化社会亲密关系演化的一面镜子。 从“结婚才算真爱”,到“有爱就够了”,法国人用他们的生活方式,把婚姻从神坛拉回了人间。 信源: 海外网——法国结婚人数持续下降 年轻人同居不婚成趋势 光明网——法媒:婚礼预算超2万欧元,法国结婚登记人数持续下滑;环球时报——非婚同居在法国合情合法 总统到平民流行“不婚”