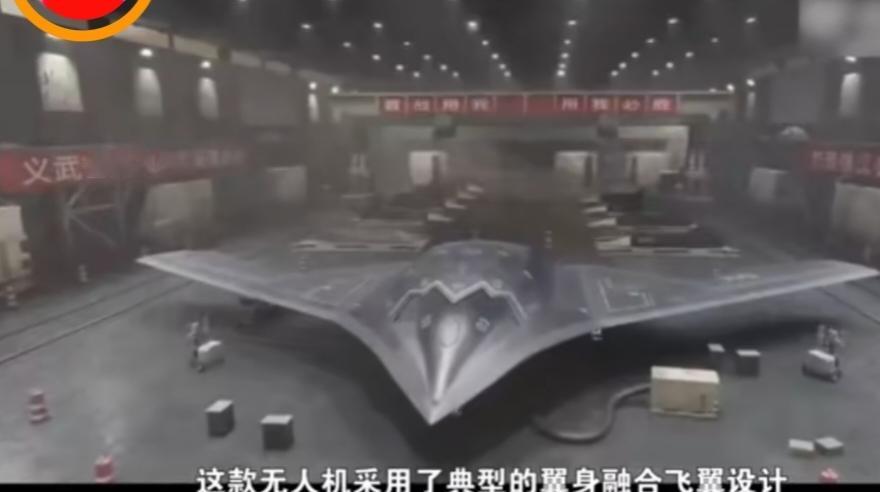

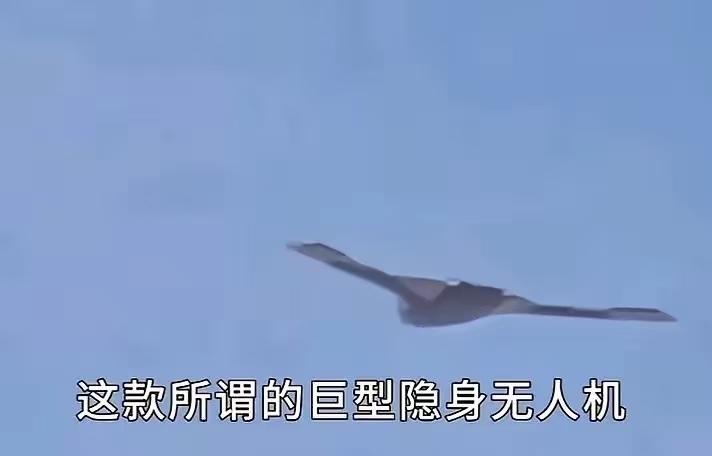

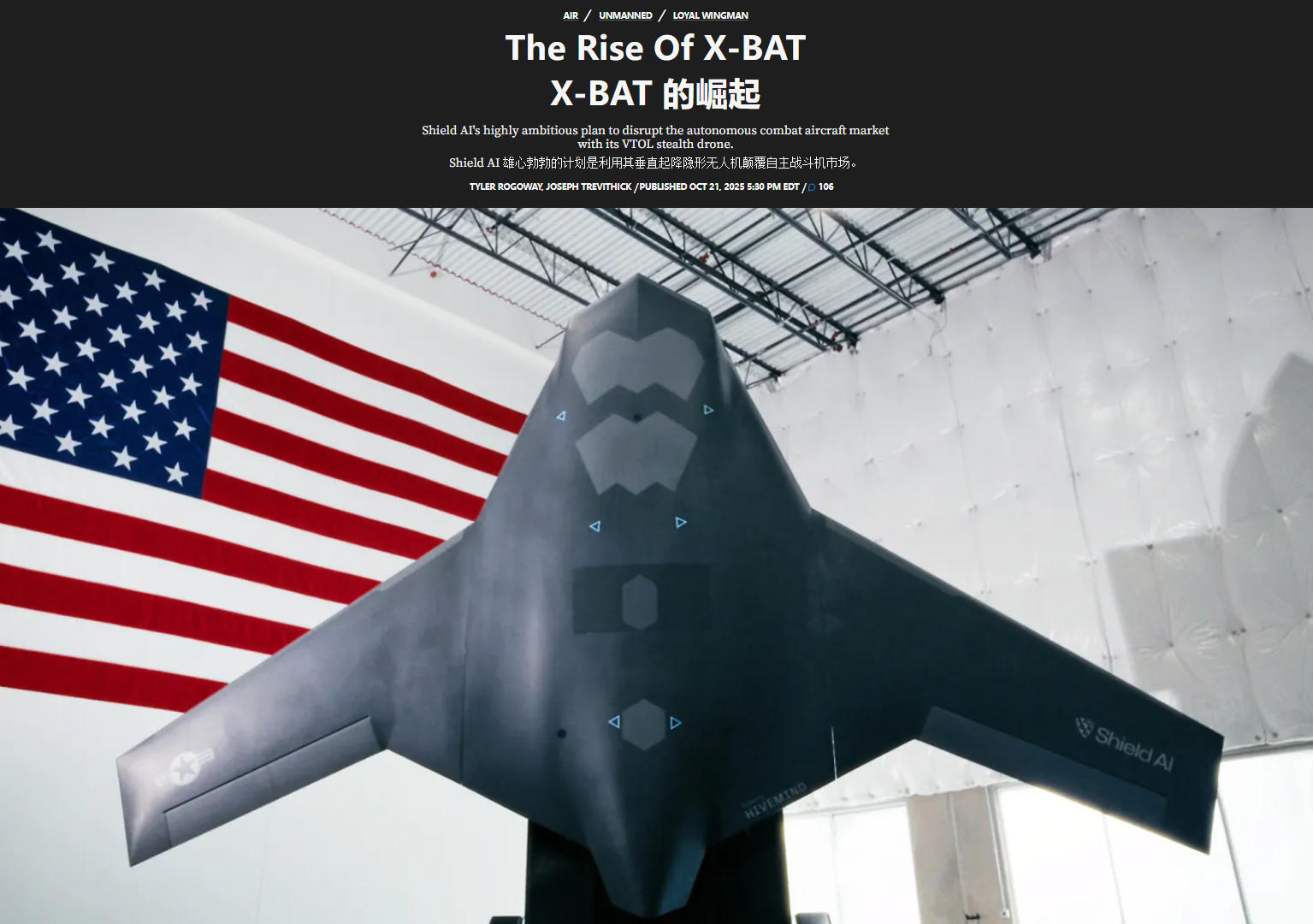

中国超大型隐身无人机开始试飞了,在国际上引起了巨大的反响,这款飞机。据新闻报道,翼展42米宽,大家可以想象,在无人机里面属于超大型。 最近一款翼展大得惊人的中国新型隐身无人机进入试飞的消息,迅速抓住了全球的眼球,这事儿不光是我们自己关注,连美国《战区》这样的媒体都在10月19日专门发文报道。 透过它独特的设计,我们似乎能窥见中国对于未来战场的一种系统性思考,架飞机的焦点,就在于它那可能达到42米,甚至有人分析说接近50米级别的巨大翼展,以及标志性的隐身飞翼布局,它身上的每一个细节,都在讲述一个关于战略、技术和未来的故事。 第一眼看过去,这架飞机并没有搞什么天马行空的科幻概念,它用的“曲柄风筝”式飞翼构型,机翼和机身融为一体,没有传统的尾巴,这跟美国的B-2、B-21轰炸机师出同门,都是为了把雷达反射和空气阻力降到最低。 甚至连它用来控制姿态的“分裂式方向舵”,也是在B-2这类飞机上得到过验证的可靠技术,这体现出一种很务实的思路:不求颠覆,但求在成熟可靠的基础上做到极致。 真正的颠覆在于尺度,这架无人机的翼展和长度,预估分别在42到50米和23到24米之间,很可能全面超过了美国新一代的B-21隐形轰炸机,怎么做到的?关键就在于“无人”两个字。 去掉了飞行员、驾驶舱和复杂的生命维持系统,整个巨大的机体内部空间就彻底解放了,这意味着可以塞进更多的燃料和武器,理论上在航程和载弹量上就能获得压倒性的优势,这是一种聪明的“赋能”。 同时从机背上那个偏离中轴线的隆起结构来看,这很可能是双发动机的进气口,能给这么一个庞然大物配上双引擎,说明背后的动力系统相当有底气,既要提供强劲推力,又要保证飞行稳定。 这架无人机的角色定位,才是最让人玩味的地方,外界的猜测五花八门,有人说它是远程轰炸机,有人说它是高空侦察机,还有人认为它是一种专搞动能打击的大型无人战机,这种模糊性,本身就是一种高明的威慑。 说它是战略轰炸机,完全说得通巨大的机体代表着巨大的载弹量和续航力,凭借飞翼构型的突防能力,打击范围足以覆盖远海、美军基地,甚至潜在地威慑到美国本土。 说它是高空侦察机,也很有道理,飞翼布局的高效率特性,天然就适合执行那种类似美国RQ-180的长航时监视任务,可以在高空对目标进行持续“凝视”。 最可能的答案是,它是一个集侦察与打击于一体的多功能平台,这种“什么都能干”的定位,让它成了一张灵活的战略王牌,在应对美国及其盟友的博弈中,增加了关键的谈判筹码。 这架无人机对生存的追求,已经到了“偏执”的程度,它不仅要躲避雷达,还要在视觉上玩“消失”,机腹下面那种深浅双色的“反阴影”涂装,可不是为了好看,它的目的是在万米高空,通过模拟光影来破坏飞机的轮廓,让人眼和光学设备难以识别,甚至搞错它的飞行姿态。 更绝的是,它的伪装从停在地面时就开始了,机翼边缘的灰白色涂装,很可能是为了模仿停机坪的颜色,这种设计的意图,是在天上的侦察卫星进行初步扫描时迷惑对手,延迟被发现和确认的时间,哪怕只是争取到几个小时的窗口期,在战时都至关重要。 所以从地面的伪装,到空中的隐身,这种贯穿全程的生存设计,已经超越了单纯的技术范畴,成为服务于国家战略的一部分。 这架“曲柄风筝”无人机是中国军事现代化进程的一个生动缩影,它没有盲目追求“弯道超车”,而是通过整合放大成熟技术、塑造模糊的战略角色,并将深度伪装刻入基因,清晰地表达了中国的战略意图,它不只是一架飞机,更是一个强烈的信号,表明中国正致力于打造能在未来高强度对抗中赢得非对称优势的关键力量,以此作为维护自身安全与地缘政治利益的坚实后盾。 以上信息来源于观察者网 外媒关注我国巨大飞翼构型无人机试飞

用户10xxx15

应该有一套断网断信号后的Al算法自主判断飞行图,最起码能自动返回,毕竟是无人机,被干扰后容易受攻击。再一个就是干扰源或多干扰源识别的问题,这种大家伙财产损失的话损失会比较大。