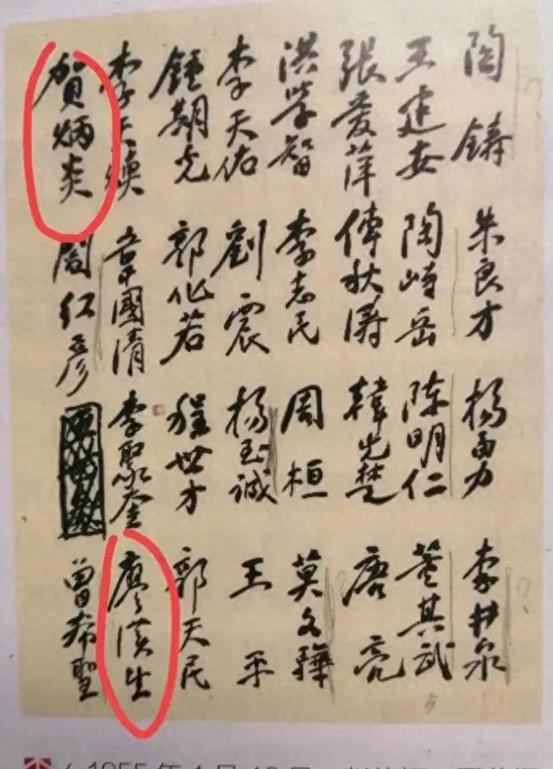

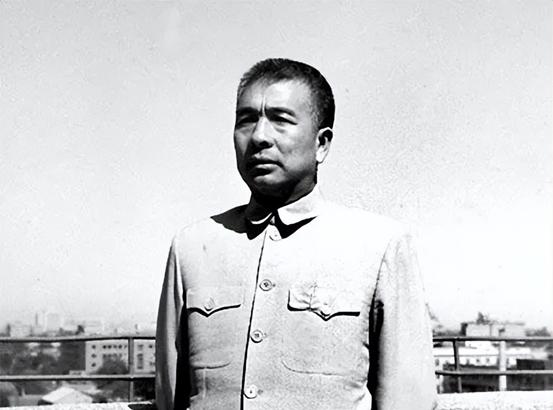

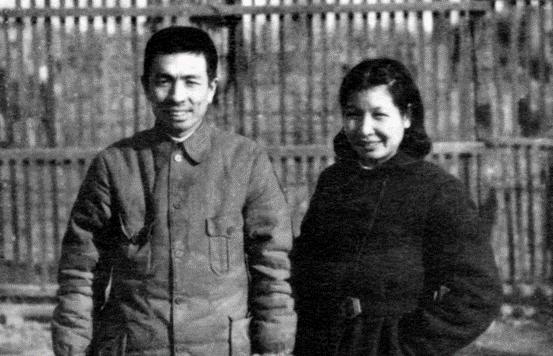

他曾是上将人选,因地方化而未授衔,后一度跻身中央领导人行列 (1966年1月,北京中南海)“陶老,总理请您去西花厅商量南方工作。”秘书推门低声提醒。陶铸合上公文,答一句:“走,越快越好。”短短对话,透出急迫,也透出笃定。 许多人记住陶铸,是因为那年他在九千人大队伍里位列第四;可要说军衔,外界往往想不到他原本锁定的是上将。这种跨界轨迹,在人民军队的星河里几乎绝无仅有。 1908年,他出生在湖南一个普通农家。读私塾、进黄埔,枪杆子和课本同时塑形。从广州学生变成兵运干事,真正的转折落在1929年。他带着几支短枪闯进福建崇安,把零散工人和裁缝师傅聚成县级红色武装。 剧本很快急转。1933年,党内叛徒指路,他在福州被捕,关进潮湿牢房四年。狱中借写家书传递信息,保住地下组织。抗战爆发,南方交通线混乱,组织设法救出他,随即被送往湖北秘密联络站。 1940年春,他抵达延安。毛主席让他协助朱瑞整理军委文书,一干五年。军委秘书长、总政秘书长,看似文官却让他摸清部队脉络,也为后来东北开局埋下伏笔。 日本投降后,中央急需懂根据地、通军事的干部出关,他随队踏上热河。辽西军区成立,他任政委,与邓华骑马穿行黑土地。西满纵队、第七纵队相继挂牌;四平街两度易手,他夜里端着地图指挥政治工作队进城,布告与弹药齐飞。 战火未息,陶铸已被抽身做地方统战。辽沈战役前,他调至东北野战军政治部任副主任,同谭政分工,既稳火线士气,又起草与傅作义谈判底稿。北平和平解放的公文里,几处关键措辞出自他的钢笔。 1949年四野南下,他兼任政治部副主任,随军跨长江。城市接管繁琐,他摸出一套流程:先稳币制,再促粮食,后安置旧公务员。武汉、长沙、广州的秩序,很大程度靠这三板斧站稳。 全国解放后,他任中南军区政治部主任,不久被派往广西主持剿匪。大山林密,匪患猖獗,他提出“打山头更要打人心”,用土改、减税配合清剿,一年多收网。任务完成即调任广东省委书记兼广州军区第一政委,工作重心彻底转向地方。 1955年授衔评审,军委把陶铸列入上将初选,资历、兵龄都够。授衔原则却临时调整:身居地方且不直接指挥作战者不再授衔。名单上,他的名字被轻描淡写划掉。有人替他惋惜,他只笑说:“能把事办成,比戴星更实在。” 广东外贸、侨资、轻工业当时在全国靠前,中央需要一位能在政治与经济间游刃有余的主官。1960年,他升任中南局第一书记,辖区横跨数千公里。巡视时常丢下一句:“别光看统计报表,仓库里有粮才算数。” 1966年中央调整班子,陶铸被召入京。两个月后,他在八届十一中全会上当选政治局常委,排名第四。风头正盛,却也步入疾风骤雨。运动升温,他遭猛烈批判,家属受牵连。1969年1月30日病重离世,年仅61岁。 1978年底,人民大会堂内举行追悼会,官方评价他“政治坚定,作风务实,长期主持南方工作,屡建功绩”。哀乐响起时,几位老将军抬手敬礼,算是迟到的上将军礼。 从黄埔学员到中央常委,陶铸把枪杆子、笔杆子与算盘串成一条线。若非地方化,他或已佩上将星;若非英年早逝,他的经济治理思路也许会提前铺开。时代跌宕,人名渐淡,制度与经验仍在发挥作用。