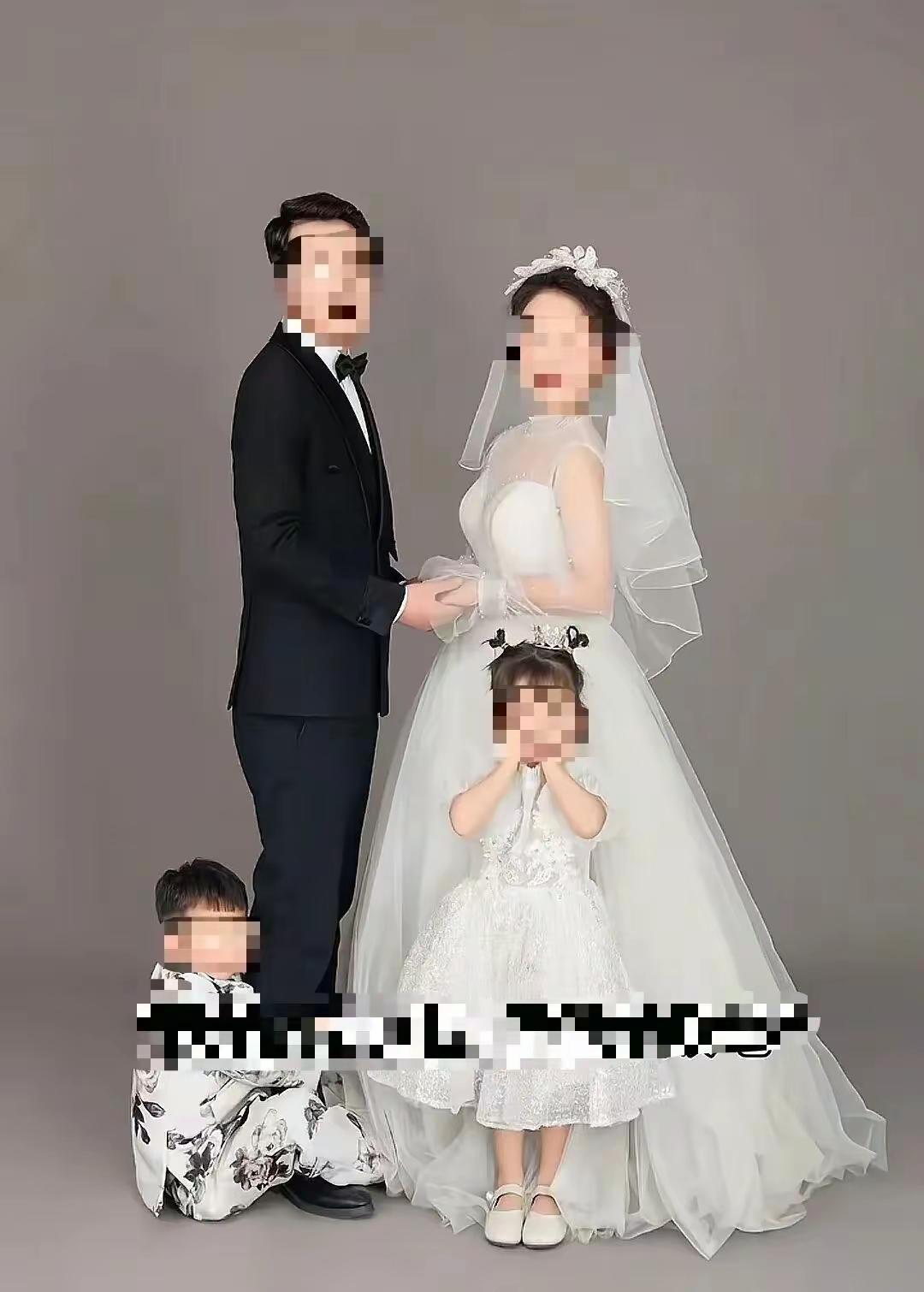

我一个同学,就这么没了。 36岁。 现在我坐在电脑前敲这些字,手还忍不住发紧——前两年同学聚会他还坐在我旁边,捧着碗酸菜鱼跟我掰扯,说再干两年就把现在的小两居换成三居,让爸妈过来带娃也有地方住。当时我还笑他“野心不小”,他挠挠头说“没办法,娃明年要上小学,爸妈身体也不如以前”,哪能想到,房子的首付还没攒够一半,人先没了?你们身边有没有过这种情况?前阵子还好好聊天的人,突然就没了,那种不真实感能憋得人喘不上气。 他不是什么大人物,就是个普通的互联网运营,在一家不大不小的公司待了五年。每天早上七点半准点在小区门口买个肉包豆浆,骑共享单车赶地铁;晚上十点能踏进家门都算“早下班”,赶上项目上线,通宵在公司趴折叠床都是常事。我跟他视频过一次,凌晨一点,他对着电脑屏幕揉太阳穴,眼下面的黑眼圈重得像被人打了一拳,我劝他“别这么拼,去做个脑CT看看”,他却摆手说“等忙完这阵,现在项目卡脖子,我走了没人接”。你说这“忙完这阵”到底是哪阵?多少人就是被这句“等忙完”拖垮的? 出事那天是周三,他已经连续熬了三个通宵。据他们同事说,早上九点他还在给团队发工作群消息,十点多去接水的时候突然腿一软,直挺挺地摔在地上。120拉到医院时,医生说脑血管已经破裂,抢救室的灯亮了六个小时,最后护士出来跟他老婆说“对不起”的时候,他老婆还攥着刚拿到的二胎产检单——怀了才两个月,老大刚满五岁,还不知道“爸爸”是什么意思,只会拉着奶奶的衣角问“爸爸怎么还不回家讲故事”。你能想象那种画面吗?一个家的顶梁柱突然没了,剩下的人要怎么扛? 同学群里知道消息的时候,半天没人说话。以前活跃的几个班委,那天都在群里发“怎么可能”“是不是搞错了”,后来有人去医院确认了,群里才炸开锅。有个在外地做老师的同学,特意请了年假赶回来参加葬礼,回来跟我们说,他爸妈在灵堂里哭到瘫在地上,老太太反复说“早知道不让他去城里上班了,在家种地也饿不死”,听着就扎心。还有他那五岁的儿子,在葬礼上拿着玩具车问“爸爸怎么躺在盒子里不起来”,没人敢跟孩子说“爸爸永远不会起来了”。这种场景,比任何道理都让人明白,健康这东西,没了就是真没了。 后来我查了《中国中青年健康白皮书》,里面说35-40岁这个群体,有68%存在长期睡眠不足,82%的人因为工作压力跳过体检,脑血管破裂的发病率比十年前涨了37%。你说这数据吓人不?说白了,就是很多公司把“狼性文化”当借口,把员工的健康当筹码——你不加班,有的是人愿意加;你要休息,有的是人愿意替你扛。可这些公司忘了,员工背后是一个个家,他倒了,整个家可能就塌了。你们说,到底是公司的项目重要,还是一个人的命重要?可真到了现实里,多少人敢拍桌子说“我不加班”? 更让人憋屈的是,现在社会总把“赚多少钱、升多高的职位”当成功的标准。好像你36岁没换大房子、没升主管,就是“没本事”。可谁关心你是不是每天只睡四个小时?谁问你是不是经常头疼到睡不着?世卫组织早就说过,“健康是身体、心理和社会适应的完好状态,不是没有疾病”,可多少人把这句话抛在脑后,一门心思扎进“搞钱”里,最后钱没攒多少,命先搭进去了。我现在每次看到有人晒“通宵加班打卡”,都想评论“别拿命换钱”,你们会不会也有这种想法? 其实我们都清楚,成年人的世界没那么多“选择”——上有老要赡养,下有小要养,房贷车贷压在身上,不敢轻易辞职,更不敢轻易休息。可再难,也得记得定期体检,也得逼自己每天睡够六个小时。毕竟你要是没了,爸妈没人养老,孩子没人疼,那些没还完的贷款、没实现的目标,又有什么意义? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。