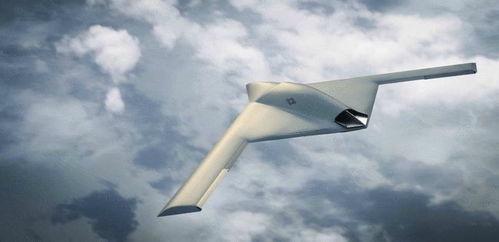

美军RQ-170“哨兵”隐形无人机是美国空军实施高风险侦察任务的“幽灵刺客”,其独特的飞翼设计和隐形技术使其能够穿透严密防空网络,在实战中既展现了卓越的侦察能力,也曾因技术漏洞遭遇重大挫折。 “坎大哈野兽”的诞生与设计奥秘 RQ-170由洛克希德·马丁公司著名的“臭鼬工厂”研发,其设计初衷可追溯至2001年中美撞机事件。美国国防部为避免涉密装备和机组人员落入他国之手,决心开发一种隐形无人机。该机采用无尾飞翼气动布局,外形酷似缩小的B-2轰炸机,翼展约20米,搭载单台涡扇发动机,最大起飞重量达3856千克,飞行高度可达15000米。其隐形能力不仅源于气动设计,更依赖复合材料和特殊涂层。机身约90%采用复合材料制造,有效降低了重量和雷达反射信号。值得注意的是,与F-117或B-2不同,RQ-170的排气口未完全遮蔽,这一设计可能是为了在技术泄露时保护核心部件。 实战表现:从猎杀本·拉登到伊朗的“俘虏”事件 RQ-170在2007年首次部署于阿富汗坎大哈机场,因此得名“坎大哈野兽”。其最成功的行动是2011年协助海豹突击队猎杀本·拉登,通过实时视频传输为指挥中心提供持续战场监控。然而,同年底的伊朗事件却暴露其脆弱性:一架RQ-170在伊朗东部被俘获,外观几乎完好无损。伊朗宣称通过GPS干扰技术诱使其降落,而美方则坚称是机械故障所致。这一事件不仅导致美军技术可能泄露,还促使伊朗开展逆向工程并向外输出技术。近年来,RQ-170持续活跃于敏感区域。据披露,该机至少九次在黑海上空执行任务,收集克里米亚地区的俄军部署情报,并通过北约向乌克兰提供关键信息。 技术演进与战略困境 被伊朗捕获后,美军对RQ-170进行了技术升级。2017年,改进型号在范登堡空军基地曝光,加装了大型空气数据传感器和机翼下方电子面板,任务范围从陆地拓展至海上。在演习中,RQ-170与F-22、B-2等高端装备协同,扮演战场效果评估和隐形侦察节点角色。然而,其依赖外部技术支援的缺陷依然存在。例如,伊朗事件中传闻俄罗斯提供了反无人机技术支持,揭示了复杂电磁环境下单机行动的局限性。目前,RQ-170的迭代型号RQ-180已投入使用,但具体性能仍处于高度保密状态。 RQ-170的历程体现了隐形无人机在现代战争中的双重性:既是突破防线的“利刃”,也是技术博弈的焦点。其设计取舍与实战教训,为未来无人系统发展提供了关键借鉴。