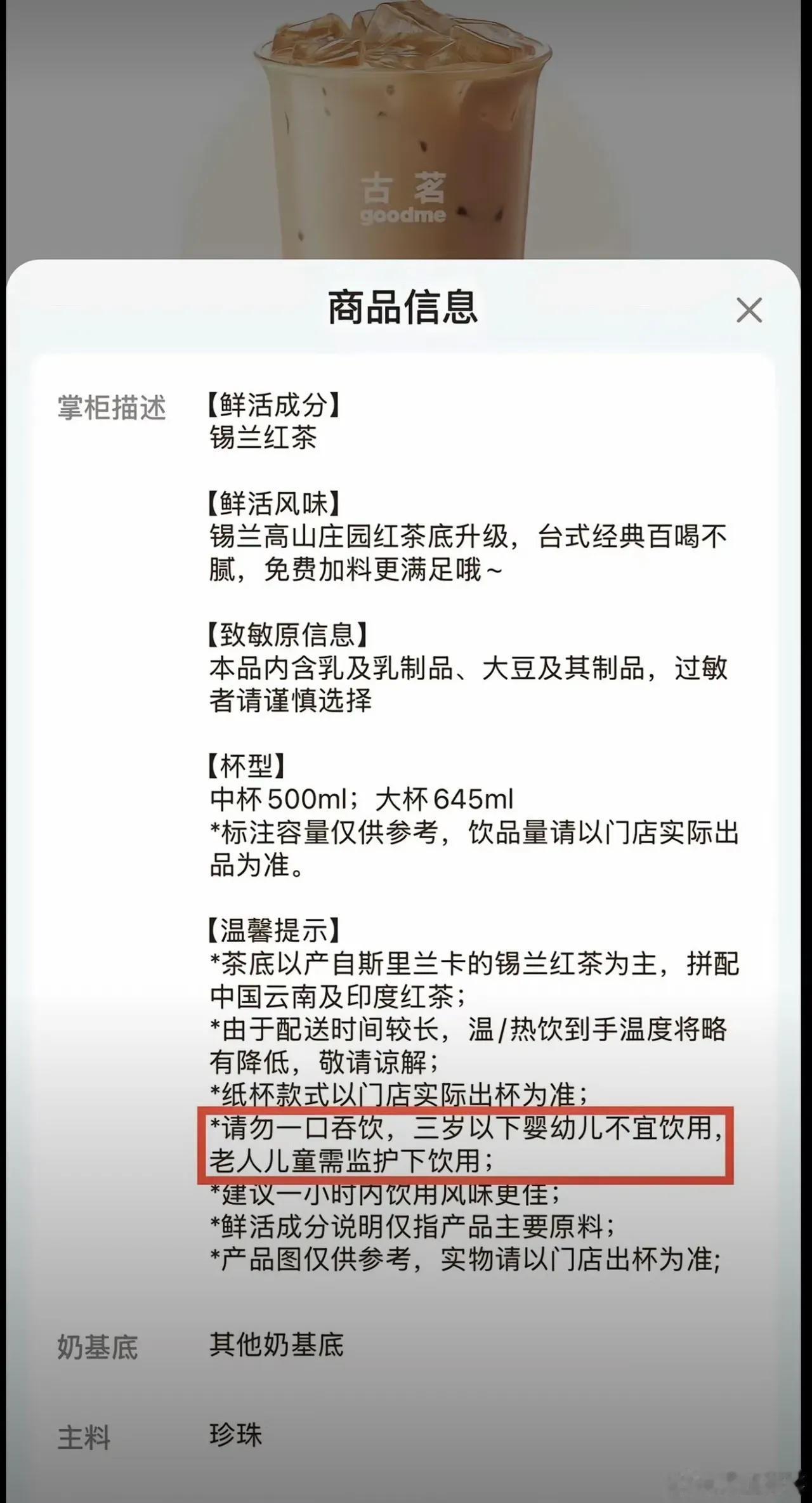

台州3岁男童噎死后续:父亲称会通过法律途径解决这件事情。 3岁男童玩耍时口渴,喝了家长买的珍珠奶茶后继续蹦床,半分钟后,剧烈运动使珍珠奶茶反涌,男童呼吸困难脸色苍白,但他还是挣扎着向妈妈走去。 绝望的妈妈立即使用海姆立克急救法急救,可能是慌乱或是姿势手法不对,并未见效,妈妈只好大声呼救,可附近没有医护人员也没有人懂急救法,只得带孩子去医院就医,可惜的是,错过了急救黄金时间,未能救回小孩。 谁都没想到,一杯街头随处可见的珍珠奶茶,会变成夺走3岁孩子性命的“隐形杀手”。更让人揪心的是,孩子挣扎着走向妈妈的那几步——他当时肯定喉咙堵得发疼,连哭都没力气,却还想着往最亲近的人身边靠,这份弱小的依赖,最后还是没能等来救赎。 其实很多家长都和这对父母一样,只听说过“海姆立克急救法”,却没真正学过正确操作。尤其是针对幼儿的急救,和成人完全不一样:得让孩子趴在手臂上,头低于躯干,用手掌根部在肩胛骨之间快速拍打5次,再检查是否吐出异物,而不是像成人那样从背后环抱按压。这位妈妈慌了神,大概率是没掌握这些细节,明明拼尽了力气,却没能打通孩子的气道——这种“我救了却没救成”的遗憾,比任何痛苦都更磨人。 再说说珍珠奶茶里的“珍珠”,这东西对幼儿来说本就暗藏风险。它直径大多在1厘米左右,又软又有弹性,孩子吞咽时很容易粘在食道壁上;加上孩子喝奶茶时还在蹦床,剧烈跳跃让胃里的东西往上反,珍珠就顺着气流卡进了气管。之前就有儿科医生提醒过,4岁以下孩子尽量别吃这类圆球状、黏性大的食物,比如珍珠、果冻、汤圆,可很多家长没当回事,觉得“孩子能嚼碎就没事”,直到悲剧发生才追悔莫及。 父亲要走法律途径,这事其实不难理解。他或许是想追问,商家有没有尽到提醒义务——比如在菜单上标注“幼儿慎食珍珠”,或者店员看到家长给小孩买时多一句叮嘱;也可能是在质疑,公共场所的急救保障为啥这么薄弱?当时孩子出事的地方如果有急救箱,或者有人能搭把手纠正急救手法,说不定就能多争取几秒时间。毕竟对气管异物来说,黄金急救时间只有4分钟,每一秒都能决定生死。 更该让人反思的是,咱们身边太多家长都“急救知识空白”。我邻居家有次孩子噎到馒头,夫妻俩慌得直哭,还是我冲过去用海姆立克把馒头块拍出来的——后来才知道,他们结婚好几年,从来没主动学过急救。现在网上有很多免费的幼儿急救教程,几分钟就能学会关键步骤,可大多数人总觉得“倒霉事不会落到自己头上”,直到真遇到事,才发现“不会”就是致命的短板。 这起悲剧里没有“坏人”,只有无数个“没想到”:家长没想到珍珠会噎住孩子,妈妈没想到自己的急救手法不对,周围人没想到没人能搭把手。可正是这些“没想到”凑在一起,才酿成了无法挽回的后果。希望这位父亲的法律途径,能让更多人重视起幼儿饮食安全和急救知识——毕竟对孩子来说,家长多一份准备,就是多一份活下去的可能。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。