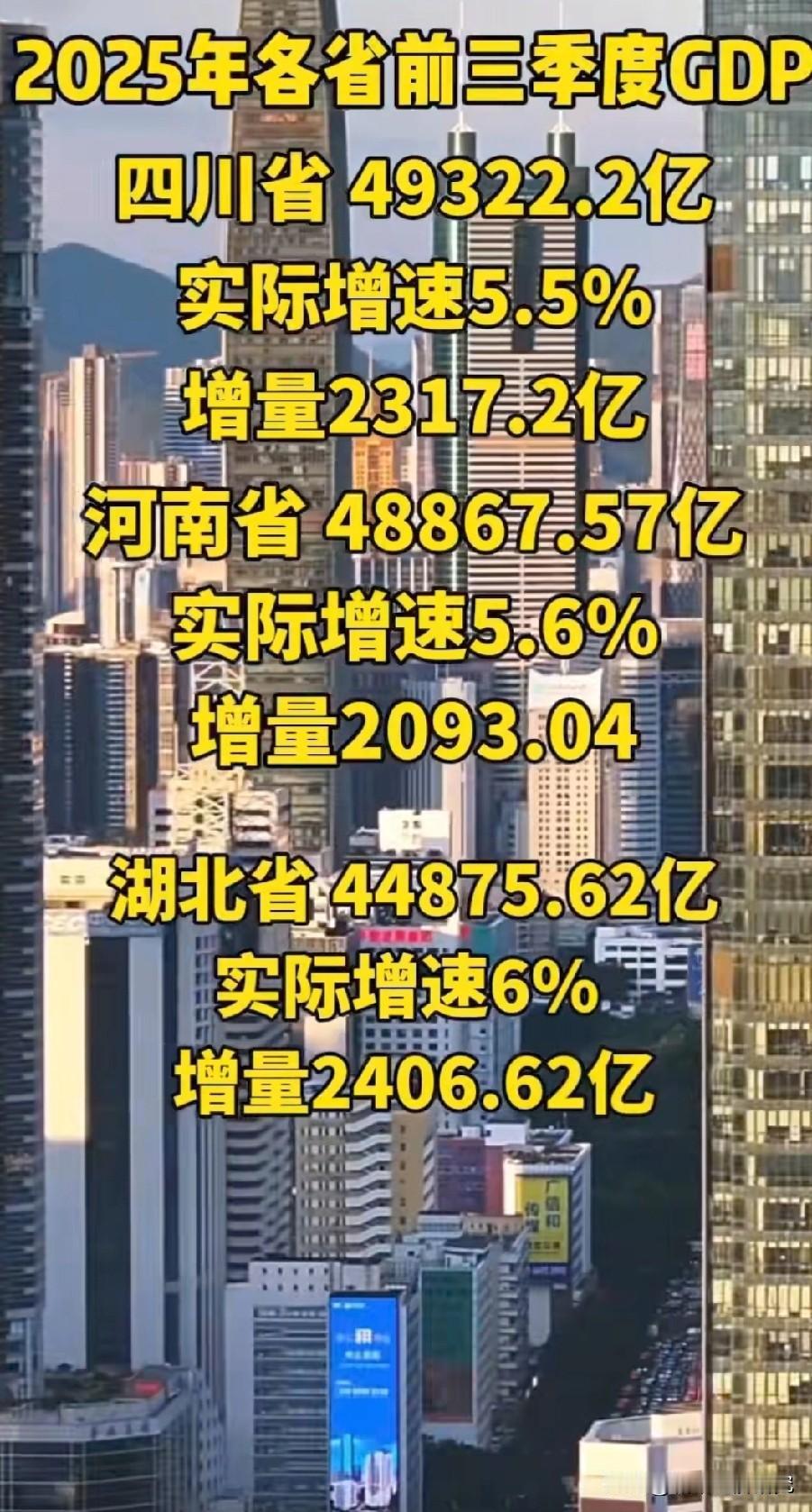

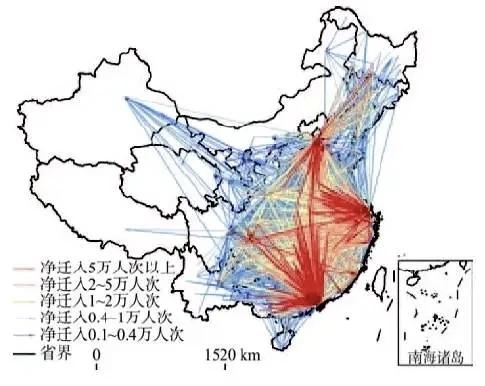

为什么制造业向外国搬迁,而不向中西部搬迁?简单来说,除了广西和四川,其他西部省份的制造业企业,自己都在琢磨怎么往沿海或者长江流域搬呢! 在全球产业重构的浪潮中,中国制造业的迁徙路径始终牵动着市场神经——大批企业越过国境奔赴东南亚,却鲜少向国内中西部省份大规模聚集。 这并非偶然的选择,而是企业在成本、风险与潜力的三角博弈中,基于生存本能做出的理性决策,背后藏着国内区域竞争的差距与国际市场的复杂博弈。 制造业的迁徙从来不是盲目的流动,而是一场以利润为核心的生存竞赛。 2018年后,中美贸易摩擦带来的关税压力陡增,叠加沿海地区持续上涨的人力成本和土地价格,让企业的利润空间被不断挤压,寻找替代生产基地成为必然。 当沿海一线工人月薪突破五六千,还需承担高额社保成本时,企业将目光投向了成本洼地,但对比之下,中西部的“低成本”更像一种假象。 这里工人月薪普遍维持在四千元左右,看似低于沿海,却远高于东南亚的两千余元,更关键的是,中西部年轻劳动力更倾向于奔赴沿海务工,导致企业招聘难、留存难。 而东南亚不仅劳动力价格更低,15-35岁年轻人口占比超半数,人员稳定性更强,即便技能一般,也能满足简单组装需求,综合性价比远超中西部多数省份。 即便东南亚存在越南工厂罢工、马来西亚政策变动等风险,短期内仍比中西部的多重困境更易实现盈利。 国内区域间的竞争差距,进一步加剧了制造业的迁徙偏向。 另外,对于甘肃、宁夏等非沿江沿海省份来说,物流是难以逾越的鸿沟,货物从工厂运到港口需要四五天,运费占货值比例高达8%,江苏一家电子代工厂曾从兰州迁至银川,半年内物流成本就超过了利润。 供应链的缺失更让企业望而却步,湖南桂阳曾试图承接广东家居产业,虽签下大量入驻意向,最终却因缺少木材、五金等配套企业,零件需从广东运输导致成本暴涨,多数企业选择退单。 更令人困扰的是营商环境中的“暗坑”,云南一家五金厂想扩产办理环评,跑了五个部门耗时半年仍无结果,而搬到佛山一周就完成了所有手续,这种效率差距让企业难以安心扎根。 与此同时,沿海地区也在主动转型,东莞将迁出的家居企业腾退空间建成数智园,年产值超66亿元,形成成熟的电子信息产业集群,从传统制造业基地向高端产业园区升级。 制造业的迁徙路径,从来不是一成不变的选择。 企业远赴海外是短期规避成本压力的权宜之计,而中西部的潜力正在逐步释放。 随着基建升级、产业链完善和营商环境优化,这场全球产业的博弈中,中西部终将凭借自身优势,吸引更多制造业扎根生长,形成国内国际双循环相互促进的全新格局。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。