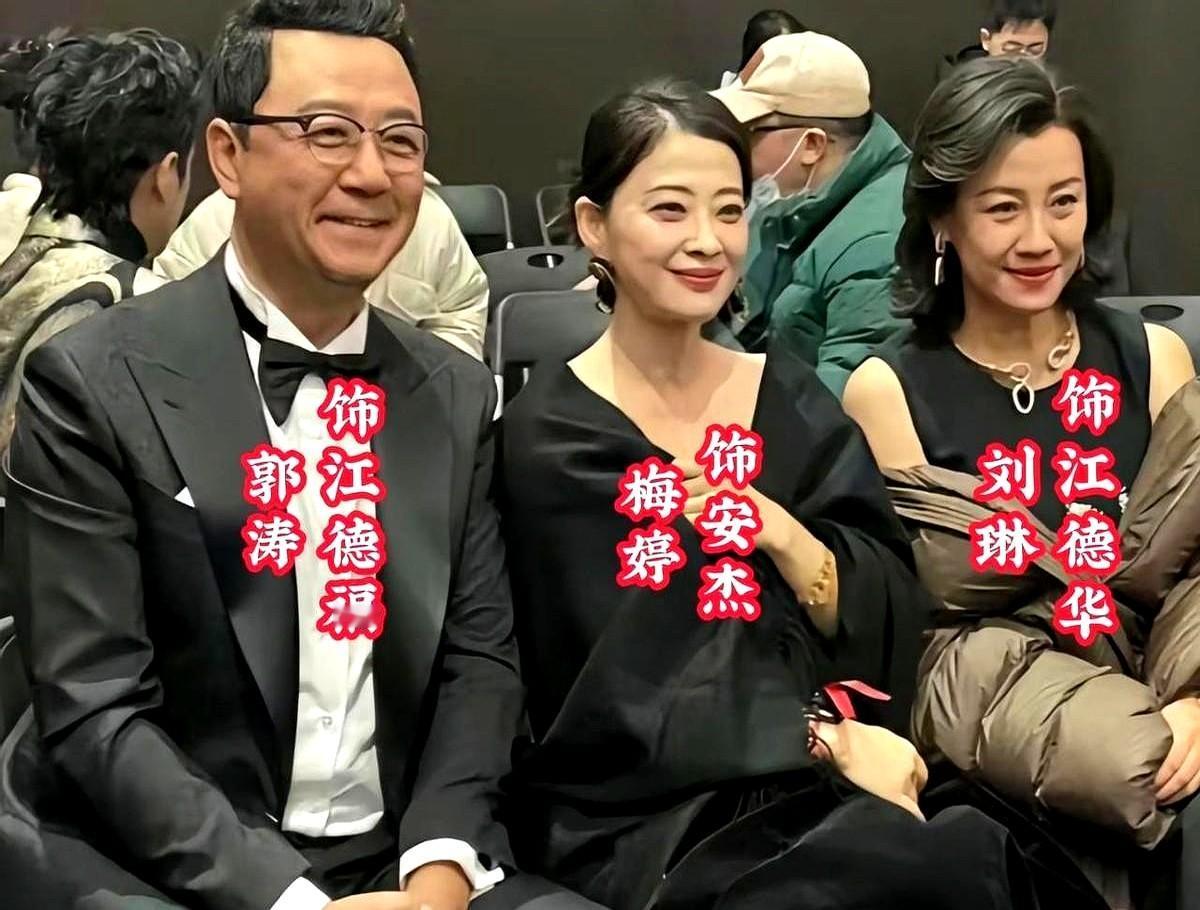

一部剧,在央视重播超过1000次,豆瓣评分至今稳在9.5。 很多人不解,《父母爱情》到底有什么魔力,能让几代人,尤其是现在的年轻人,一遍遍地“复古追剧”? 答案可能很简单:它讲的根本不只是爱情,而是一本藏在柴米油盐里,关于“怎么做人”的教科书。 剧里最“人间清醒”的,公认是江德福。 导演孔笙说他“知世故而不世故”,这话太准了。 他身处体制,却总能用大白话和一点“和稀泥”的智慧,护住那个成分不好的“资本家大小姐”安杰。 他既守住了规则的底线,又保全了家庭的体面,这种“外圆内方”的平衡感,是那个年代父辈军人独有的生存哲学。 而安杰,也不是一辈子的大小姐。 她的清醒,在于“柔韧”。 从一个喝咖啡、讲究情调的知识分子,到后来能和德华在院子里边择菜边聊家常,她不是被生活磨平了棱角,而是学会了在无法改变的环境里,如何体面地适应和生存。 这种成长,比一开始就完美的人设,更打动人。 还有德华,演员刘琳说,她代表了那个时代农村女性的“牺牲型人格”。 她一辈子为哥嫂、为侄子侄女付出,不求回报。 但剧本给了她一个圆满的结局,这不只是好人有好报,更是对传统“奉献”的一种现代化解读:你的赤诚与善良,最终会为你赢得尊重和幸福。 中国社科院的一项研究点出了它长盛不衰的另一个秘密:叙事上的“去冲突化”。 它巧妙地将那些沉重的历史运动,转化为家庭内部的情感磨合和生活摩擦。 这精准地契合了当代观众对“温和怀旧”的情感需求,让我们能在一个温暖的故事里,回望那个复杂的时代。 所以,再看《父母爱情》,看的早已不是剧情。 江德福的全局观,安杰的适应力,德华的赤诚心,共同诠释了一个朴素的真理:在中国式关系里,真正的“清醒”,从来不是精于算计,而是懂得进退,学会包容,并始终能与他人共情。