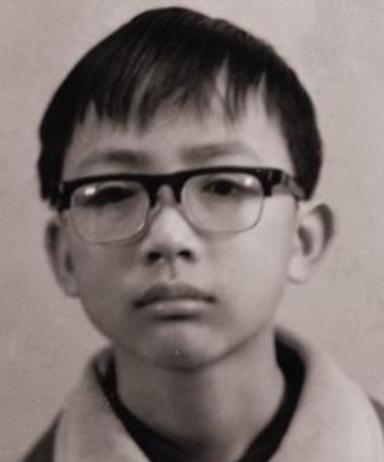

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 1988 年3 月13日,石棉地区一处因电线路短路引发的山林火灾迅速蔓延,风势强劲、火势扩散快,严重威胁当地森林、油库、甚至卫星电视接收设施。 面对火情,年仅15岁的赖宁带着同学主动加入扑火队伍,多次冲向火场。据部分报道,他在成年消防队员劝退后仍返回火场,最终在扑火过程中不幸遇难。 随后,国家相关部门将其追认为烈士、授予“英雄少年”“中国少年先锋队小主席”等荣誉称号,他的事迹被媒体广泛报道、社会广为传颂。 在 1990 年代及 2000 年代初,赖宁的救火牺牲事迹被收录进中小学语文教科书、道德教育读本以及红色典型人物宣讲材料。 这个少年牺牲生命、勇于救人的故事成为许多学校用来激励学生“见义勇为”“舍己为人”的教学范例。 在课堂上,学生常读到“少年赖宁冲入火海”这样的篇章,学校墙面也挂上他的照片和事迹展板,校园中一度普遍出现“向赖宁学习”的标语。 大约 2012 年前后,在新版教材、道德读本的编写修订过程中,赖宁的那篇典型事迹开始逐步从中小学教科书中淡出、明确删除——名字不再出现在教材目录中、原有教案也被撤下。 不少媒体、网络文章对此进行了回顾与讨论,标题多为:“救火小英雄赖宁为何从教科书中被删?” 报道称,这次删除并非因为对赖宁的事迹本身否定,而是基于教育体系对于未成年人保护、安全教育观念更新的考量。具体理由包括: 未成年学生参与高风险救援行为:赖宁当时年仅十五岁,参与扑火队伍。 这与后来大量强调“未成年人应首先保证自身安全”“应由专业人员处置危险”等安全教育理念有所冲突。 媒体指出:“该事迹虽可敬,但若被小学中低年级学生当作榜样,可能产生模仿风险”。 教育内容结构调整:随着教材编写导向向“安全第一”“理性参与”“风险识别”倾斜,以“纯英雄牺牲”作为典型的形式逐渐减少。 在教材内容更新时,对于那些“学生冲入危险现场”型的案例,编审方倾向于以专家、成熟成人作为典型,避免引发未成年人模仿。 时期背景变化:在过去强调民族英雄、奉献牺牲的时代,赖宁的事迹契合教育目标;而在新时代背景下,教育更强调安全意识、法治思维和生命教育,英雄模式的呈现方式也需调整。 因此,相关教材编写者与教育主管部门最终决定,将赖宁的事迹调整出主要教材篇目,转入学校专题教育或课外活动材料中,避免将“未成年人在火场中牺牲”的情景直接作为普遍教材范例。 此举在社会上引发了多方反响: 支持者认为:英雄精神永不过时,但教育不能只讲“牺牲奉献”,更应讲“安全第一”“责任与能力匹配”。在现代社会,表现形式应更为理性。 反对者认为:删除典型容易被理解为“否定英雄”,担忧下一代失去榜样的力量。有人指出:“我们学习的不是危险行为,而是其背后的责任与担当。” 也有教育专家表示,这其实是教材编写理念的成熟:“不再把‘冲’当成唯一范式,而是把‘识别风险、规范行动、合适参与’作为新的教育关键词。” 虽然赖宁的名字已从部分教材中移出,但这位少年英雄的故事并未被遗忘。在部分纪念活动、地方教育宣传、消防安全教育专题中,他仍被提及。 对今天的我们而言,赖宁的事迹不仅是“无畏冲入火海”的壮举,更提醒我们:在勇气与责任之前,也必须有能力、安全与理性。 或许这也是教材删改背后的真正用意——在尊重英雄精神的同时,更好保护后来者。