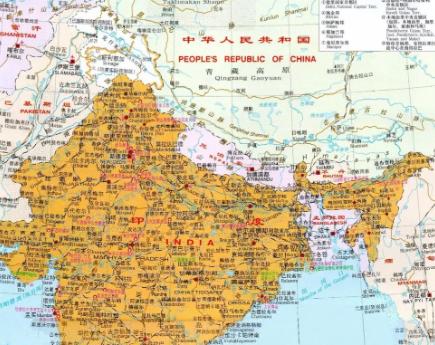

印度为什么突然急着和中国开展永久性的边界谈判?原因其实很简单,如果再不赶紧谈,那曾经只是网上笑谈的“恒河分界线”,很可能真的会变成现实。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 印度现在的地缘战略正处于一种前所未有的被动状态。过去几年,莫迪政府试图通过“东向行动”政策与美国、日本、澳大利亚等国家组建所谓的“四方安全联盟”(QUAD),希望借助外部力量在亚太地区制衡中国。 然而,理想丰满,现实骨感。美国的印太战略重心早已偏向西太平洋,对印度的实际支持更多停留在口头和象征层面。 而一旦出现边境紧张局势,美国并不会真正派兵介入,更不会为印度承担代价。印度逐渐意识到自己不过是美国手中牵制中国的一枚棋子,所谓“战略自主”正在被消耗殆尽。 如今,华盛顿陷入中东与欧洲的双重危机,美国国内的选举政治又让其外交政策摇摆不定,印度再想“搭车”已不现实。既然靠不住外部盟友,那唯一能避免局势恶化的方式,就是与中国直接沟通。 其次,印度国内经济压力正在迅速累积。虽然莫迪政府大力宣传“印度制造”,宣称要成为下一个“世界工厂”,但产业链转移的现实并不乐观。印度的基础设施薄弱、电力供应不稳、劳动力成本逐步上升,使得大多数跨国企业仍将中国视为制造业核心。 而在中印关系恶化的背景下,两国贸易结构也变得更加畸形,印度高度依赖中国的中间产品与工业设备,2024年印度自华进口额超过千亿美元,占其总进口额的五分之一以上。 与此同时,中国企业因安全与政治风险被迫收缩在印投资,导致印度本地产业链断层更加明显。莫迪政府急需通过外交缓和来稳定经济预期,否则通胀与就业问题将直接撕裂其政治根基。 第三,印度军方内部也在重新审视边界态势的长期后果。虽然印度不断增加边防部署、修建公路和哨所,但中印在基础设施建设和后勤保障上的差距正在被迅速拉大。 中国在西藏和新疆地区的高原公路、隧道、补给站等体系已形成闭环,一旦爆发冲突,中国能在数小时内完成部队集结与补给。 而印度北部山区地形复杂、道路狭窄、海拔高,补给线脆弱,战时极难维持长期对峙。更糟的是,印度军方在实控线沿线频繁部署兵力,却造成了巨大的财政压力与后勤负担。 若这种“高原紧张”继续下去,不仅消耗国力,还可能诱发内部的政治不满。军方内部的务实派已经意识到:与其陷入无休止的摩擦,不如推动谈判,用政治手段稳住边界现实。 还有一个更深层的心理因素。那就是印度真正担心的,不是“失地”,而是“失势”。在中亚、南亚乃至印度洋地区,中国的影响力正在急剧上升。 中国主导的“一带一路”项目让巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡等南亚国家纷纷倒向北京,而印度原本主导的“南亚地缘圈”正在被悄然改写。 更有甚者,尼泊尔与中国达成新的边境贸易协定,巴基斯坦卡拉奇港被纳入中巴经济走廊扩展线,这些都让印度倍感焦虑。它开始担心,如果继续对抗下去,中国将通过经济与地缘渗透逐步改变南亚格局,届时“恒河以北”的地区都可能成为现实意义上的“战略缓冲区”。所以印度此时主动提出“永久性谈判”,实际上是出于一种“战略止损”的考虑。 更值得注意的是,中国的态度并未像印度预期那样被动。中国始终主张通过谈判、协商、分阶段处理边界问题,但在原则上坚决维护国家领土完整。近年来中国在高原基础设施的提升、经济援助的扩大,以及在国际场合的稳健立场,让印度渐渐意识到,靠对抗换不到任何好处。 如今的“谈”,更多是印度试图找回话语权的一种表现。因为在外交博弈中,越早谈的那一方,反而越能争取主动。若拖下去,等局势彻底形成既成事实,印度恐怕连坐上谈判桌的资格都要被削弱。 这场“急着谈”的戏码,本质上是印度战略调整的缩影。从盲目对抗到谨慎接触,从幻想外援到重新面对现实,印度正在经历一次被迫的认知转变。中印之间没有天然的敌意,只有利益和安全的重新分配。历史早已证明,大国的安全从来不是靠对抗获得的,而是靠边界的稳定与互信来维系的。

![印度:中方能硬抗美方,印度也能![doge]10月30日,印度时](http://image.uczzd.cn/16919021094405734334.jpg?id=0)