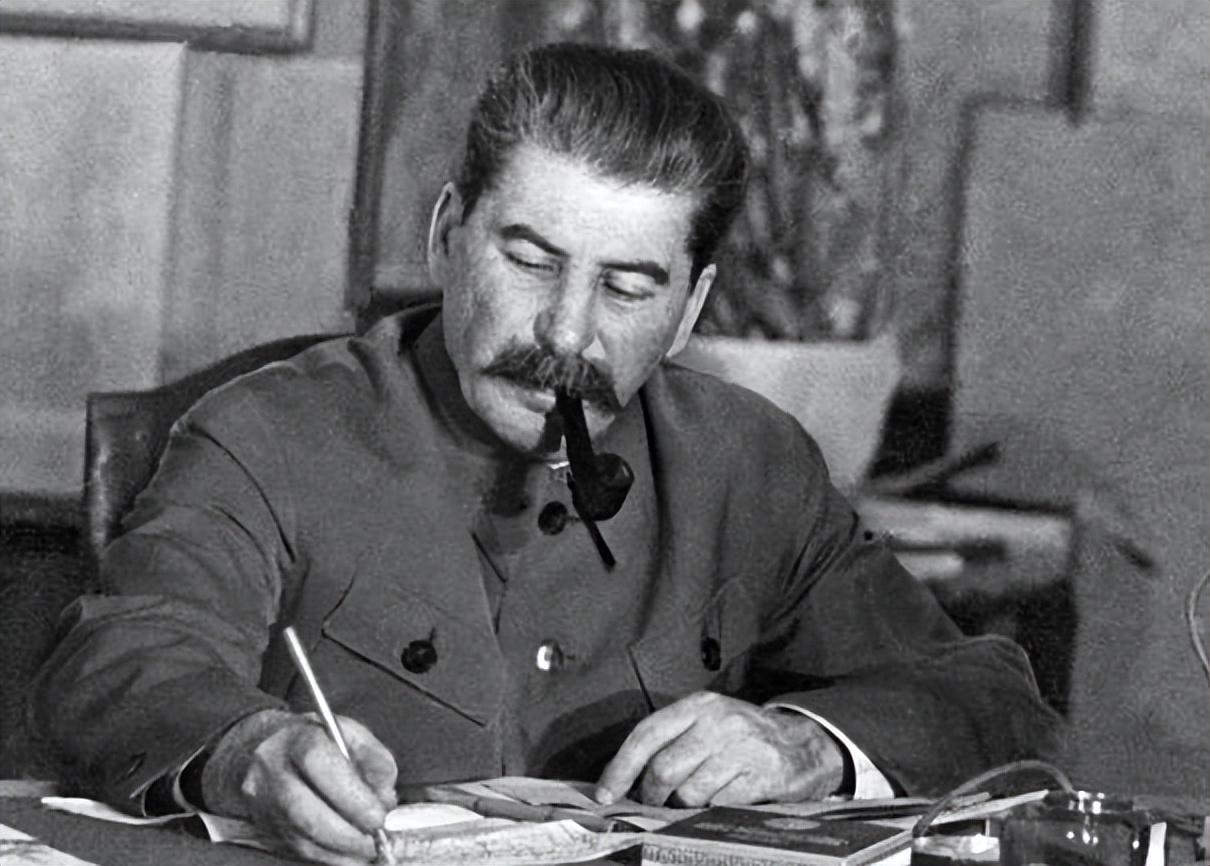

俄军打得这么费劲,就是因为顿巴斯地区,哪怕随便一个住宅楼,一个工厂厂房都修建得碉堡一样结实!这就要从苏联押送大批纳粹德军俘虏,重建顿巴斯地区开始说了。 1945年,二战硝烟刚刚散去,顿巴斯这片曾经生机勃勃的工业区已沦为废墟,希特勒曾狂言,"要让顿巴斯从地图上消失十年,"德军撤退时系统性地摧毁了矿井、工厂和基础设施,顿涅茨克85%的住宅变成瓦砾。 面对满目疮痍,苏联政府做出了一个影响深远的决定,押送大批德军战俘参与顿巴斯重建,这些战俘与苏联工人们一起,在废墟上开始了规模空前的重建工程。 但这是一次与众不同的重建,冷战铁幕正在落下,第三次世界大战的阴影笼罩在苏联领导人心头,他们下达了特殊指令,新建的住宅楼和工厂不仅要满足民生需求,更要具备军事防御功能。 于是,顿巴斯获得了一张独特的"建筑基因图谱"。 住宅楼的外墙被加厚到50厘米以上,远超过普通民用标准,窗户开口经过精心设计,形成天然射击孔,楼梯转角处的墙体异常坚固,适合架设机枪,地下室被规划为防空洞,部分甚至设有秘密通道连接不同建筑。 工厂厂房的设计更加军事化,马凯耶夫卡重型机械厂的车间承重柱直径远超工业需求,实际上是为了抵御炮火打击,克拉马托尔斯克的机床厂屋顶采用特殊倾斜角度,这不是美学考虑,而是为了有效偏转炮弹。 "这些建筑在和平时期是工厂,在战争时期就是要塞,"顿涅茨克一位老建筑师在日记中写道,"我们被要求在设计时考虑每一个角落的战术价值," 这种军民两用的建筑理念贯穿了整个苏联时期的顿巴斯建设,到了1980年代,顿巴斯已成为世界上最为"坚固"的工业区之一,这里的城市本质上是"伪装成民用区的军事防御体系"。 2014年顿巴斯冲突爆发后,这些苏联时期的建筑立即展现了其军事价值,乌克兰军队依托这些坚固建筑构建防御工事,乌方指挥官曾坦言,"我们继承了一个现成的堡垒城市,只需要稍作改造," 而2022年全面冲突升级后,这些建筑的防御功能被发挥到极致,亚速钢铁厂成为传奇般的防御典范不足为奇,它本就是按抵御核打击标准设计的,但更让进攻方头疼的是那些看似普通的五层住宅楼,它们每一栋都是一个微型堡垒。 一位俄罗斯退伍军官在接受采访时无奈表示,"在顿巴斯,你永远不知道下一栋建筑里藏着什么,那些苏联时期建造的公寓楼,墙体厚得离谱,我们的炮弹经常只能打出一个小坑," 顿巴斯的故事告诉我们,城市不仅是生活的容器,也是历史的沉淀,当建筑被赋予战略基因,它们就能穿越时空,在数十年后继续影响战局,这不是偶然,而是深植于砖石水泥中的历史必然。 顿巴斯的坚固建筑给我们带来的思考远超军事层面,这些冷战时期的遗产实际上揭示了一个永恒命题,如何在日常中预置应对极端情况的能力? 苏联规划者的远见,或者说偏执,让顿巴斯在七十年后依然发挥着设计者预想的功能,这种将民用设施军事化的思维,是特定历史条件下的产物,却也启发我们思考现代社会基础设施的多重功能定位。 从更广阔的视角看,顿巴斯建筑的故事是关于"韧性设计"的极端案例,当今世界面临气候变化、公共卫生危机等多重挑战,我们的城市建设是否需要融入更多"韧性思维"? 比如,新建的体育场馆是否应考虑应急时的医疗功能?公园绿地是否能够快速转变为粮食生产区?这并非鼓吹军事化,而是提倡一种前瞻性的规划设计理念。 同时,顿巴斯的经验也提醒我们注意建筑与环境关系的双重性,这些坚固建筑在提供防御优势的同时,也必然延长了冲突的时间,增加了战争的残酷性。 就像核技术既能为人们提供能源也能造成巨大破坏一样,建筑设计的防御性能也是一把双刃剑。 更深刻的是,顿巴斯让我们看到物质环境如何塑造人类行为,这些坚固建筑不仅响应了安全需求,最终也框定了冲突的形态和进程,这引出了一个哲学思考,我们建造环境,然后环境塑造我们。 在全球化受挫、地缘政治紧张的今天,顿巴斯的建筑遗产提醒我们,和平时期的建设决策可能在未来数十年产生难以预料的影响。 真正的智慧或许在于找到平衡点,既不过度军事化助长冲突预期,又不天真地忽视潜在风险,在开放与安全、和平准备与战争预防之间走出一条新路。 毕竟,最好的防御工事,不是那些最坚固的城墙,而是最能促进人类福祉与和平共处的社会环境。