论语第三部分之第五板块,最后一个板块,世界大同该有的样子。

15.10 子贡问为仁,子曰:“工欲善其事,必先利其器。居是邦也,事其大夫之贤者,友其士之仁者。”

传统的解读——子贡问怎样培养仁德,孔子说:“工匠要想做好工,必须先把器具打磨锋利。住在这个国家,就要侍奉大夫中的贤人,结交士中的仁人。”

但从诗经的维度,也就是诗言志结合不相的知,思无邪结合求无的仁的角度;表相的背后,不相的内在意境体现了一以贯之。上句的当为与不当为的标准,就是仁;这句就是子贡问为仁,也就是如何做到,怎样具体渐修。这是子贡,器的层次;自然就是多数人渐修的过程。顿悟在于,慧能的一念成佛,也就是一下子就君子不器了。但是绝大多数人,就是逐渐修行,从不成器,到成器;之后经过开悟不相的知之后,形成君子不器。体会一下器的形成,如同玉石的切磋琢磨。渐修之人,开始的时候都是贪嗔痴慢疑的状态,这时候相当于一块玉石,外面都是石头,内在是玉。《诗经·淇奥(yù)》如切如磋,如琢如磨。就是玉石的制作过程,也是君子的打磨砥砺的修行过程。玉石的如切,就是把外面的石头部分切下去,相当于把贪嗔痴慢疑,明显的部分切下去,这是外面看得出来的。然后玉石的如磋就是看得见的石头残余,手术的方式去掉,相当于把贪嗔痴慢疑,从外面能看到的残余,从细微处入手,逐渐的清除。玉石的如琢,就是雕琢,雕琢成器的过程,这个过程相当于内在的君子修行,去除私欲存养良知的过程,用不相的般若智慧逐渐替代贪嗔痴慢疑的过程。玉石的如磨,就是最后的打磨抛光,相当于君子修行,进入砥砺打磨心性的最后阶段,小瑕疵,一丝一毫的私欲杂念,都要去除,无念为宗;如此,就是君子成器的过程。这是看得见的,能说出具体流程的,所以是成器的过程。君子不器就很难讲出来了,都是形而上,有时是量变到质变,有时就是一下子,通俗讲开窍的状态。好比岳云鹏,一下子劲儿找对了,开窍了,贱了吧唧的,就是有观众缘,这个最恰当的劲儿,差一点不行,多一点也不行。这就是触及心体良知,说不清楚的那个中庸之道的点,也就是君子不器,像水一般,不管什么情形下,都能素其位的状态,不同的爻位对应不同的最佳应对方式。没有模式,没有教条,也没有语言可以描述,每个人的经历都不一样;我是顿悟,就是一下子就全通透了,从文字变成画面,只用了不到一秒钟。不可思不可议,也说不清道不明。

所以这句,就是说得清楚的过程,也就是成器的过程。下学而上达的过程。

再梳理一下,便于理解。开始说的是德,这里是人类的范围,狭义相对论的德,外在的德是仁在现实社会的彰显,具备的意义。也就是舜,内有其仁、外有其德,什么不做,无为而治。这里的无为不是什么都不做,而是形成大环境和大风气之后,貌似什么都不做,结果什么都做了。

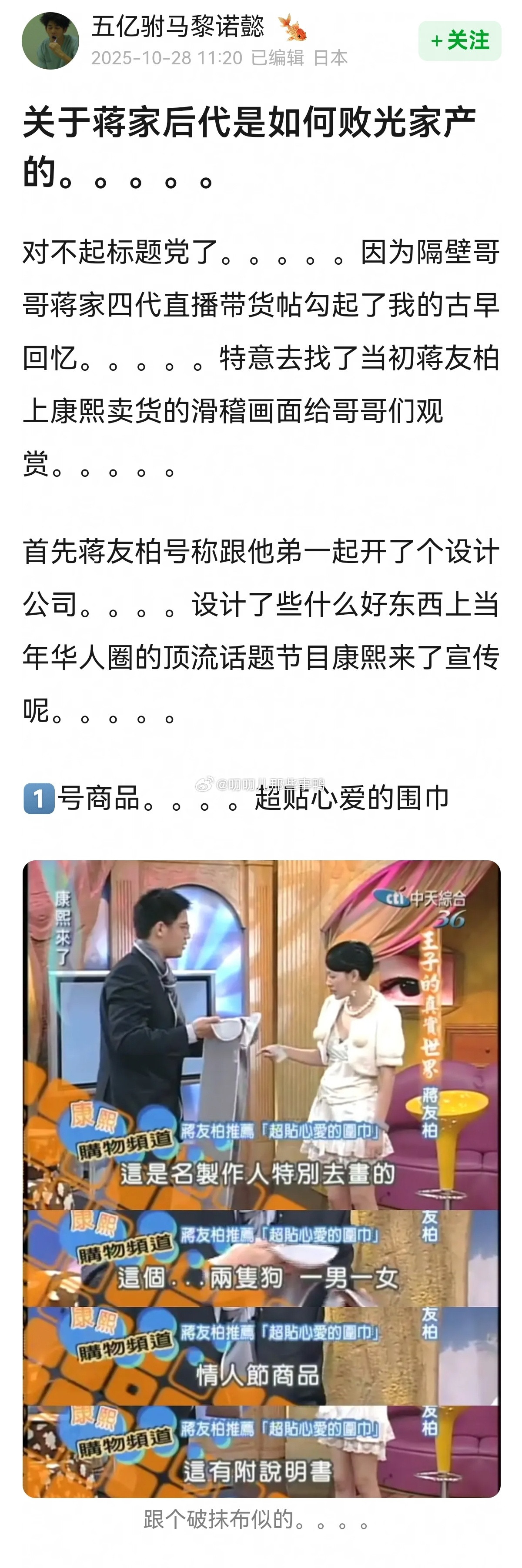

自身有其仁但无实际贡献,不能算有其德。但仁应用于万事万物,就如大地,大地的大环境造成了厚德载物;是无私奉献的行为体现出来了,才是德。孔子反复强调的大乘佛法的仁德体现,就是大风气,大环境。比如孟母三迁,考虑的也是大环境,大风气。这才是种子生根发芽的基础和土壤。就好比足球大环境,如果大环境不改变,换任何人,都没有意义,更起不了根本的作用。这也就是这句——居是邦也,事其大夫之贤者,友其士之仁者。

对于渐修者,近朱者赤近墨者黑,环境起到了绝对性的作用,为何四大皆空的高僧,要比入世的儒家,修德的效果要明显的好。大环境就是心中贼的生存环境;天天勾搭你抽烟,你就是戒不了。

这个大环境,社会意义的果,但不相的因,是仁。内在的仁,内在的良知,才能真正的落实和改变整体大环境。

综上所述,这句具体体现了,培养仁的方式。仁是不相的,所以圣人只能通过相的维度去解释。想意境,就是近于仁而感知。是实践,是修行,是感知,是近朱者赤;是学习牧羊犬精神好榜样。学习牧羊犬有好处,不学牧羊犬就没有好处,形成价值观,促进大环境。

利其器——感知意境,相当于擦亮心体,心体的感知能力更锋利;心体被私欲蒙蔽了,就好比生锈的利剑。如何恢复,去锈擦亮,重新打磨,砥砺私欲而明镜即可。如此没有私欲的利剑,即可斩妖除魔,消灭心中贼,消灭顽固分子。