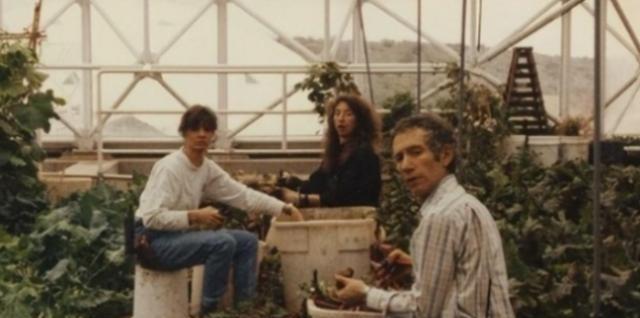

1991年,美国特意做了一个轰动全球的实验,把4男4女关在一起两年,再次打开房门,里边的情况直接让无数科学家傻眼了。 1993 年 9 月 26 日,亚利桑那沙漠的阳光刺得人睁不开眼。 生物圈 2 号的钢门缓缓打开,8 个身影晃悠着走出,个个面黄肌瘦。 科学家冲进去检查,惊得说不出话:3800 种动植物,只剩蟑螂和蚂蚁横行。 这个耗资 1.5 亿美元、模拟火星殖民的实验,连两年都没撑住。 没人想到,多年后这些 “失败数据” 会在湿地净化项目里发光。 1996 年,墨西哥湾沿岸,马克・纳尔逊蹲在泥泞里翻笔记本。 36 岁时在生物圈 2 号记录的氮循环曲线,此刻正帮他解决净化难题。 “当年土壤微生物耗氧异常,原来和湿地碳汇有相同规律!” 他拍着大腿。 这个曾因香蕉份额和队友争执的生态博士,如今成了环保领域专家。 他常跟学生说:“实验没白失败,错误里藏着自然的密码。” 时间拉回 1992 年 7 月,生物圈 2 号内部已一片紧张。 44 岁的萨莉・西尔弗斯通盯着枯萎的小麦,手里的镰刀悬在半空。 原本该灌浆的麦穗空瘪如草,她的收获记录连续三个月下滑。 “每天 2200 卡根本不够,有人开始偷藏甘薯。” 她在日志里写道。 这位热带农场老手,第一次尝到 “看着作物死却无能为力” 的滋味。 同一时间,雨林区的琳达・利正用镊子夹起蜂鸟尸体。 41 岁的她蹲在九重葛花丛下,记录本上 “灭绝” 二字越写越多。 传粉昆虫死了七成,木瓜花没人授粉,挂果率不足往年三成。 “昨天还看见狐猴爬树,今天就只剩毛发缠在树枝上。” 她红了眼。 她丈量的树干高度停在 12 米,藤蔓疯长却没人敢砍 —— 怕破坏氧气平衡。 海洋区的麻烦更棘手,阿比盖尔・阿林的潜水服沾满死鱼黏液。 33 岁的海洋生物学家,每天要捞起上百条翻白肚的小丑鱼。 盐度计指针偏出正常范围 18%,她调了十次换水阀都没用。 “珊瑚礁开始白化,像撒了一层白灰。” 她在报告里画了个哭脸。 有次她手被玻璃划伤,没抗生素,只能用海水冲洗,疼得整夜没睡。 最让 65 岁的罗伊・沃尔福德揪心的,是氧气浓度的下降曲线。 这位病理学教授,每天给队员抽血时都能看到心率异常。 “14.5% 的氧浓度,相当于在青藏高原干活。” 他捏着体检报告叹气。 外部紧急泵氧那天,他盯着压力表说:“我们输给了没算到的微生物。” 后来他基于这些数据写的论文,成了太空低氧医学的重要文献。 1993 年 3 月,团队分裂成两派,矛盾在一次晚餐时爆发。 35 岁的塔伯・麦卡勒姆把半碗甘薯摔在桌上,指责纳尔逊多拿香蕉。 “当初说好了公平分配,现在你凭什么多吃?” 他气得脸红脖子粗。 纳尔逊也不让步,两人推搡间撞翻了简・波因特的水循环样本瓶。 32 岁的简蹲在地上捡碎片,眼泪掉在沾湿的笔记上:“我们快撑不下去了。” 门打开后,8 个人的人生轨迹悄然改变。 简・波因特回英国后写了回忆录,书里没提实验失败,只说 “懂了自然”。 她后来参与的城市水循环项目,借鉴了生物圈 2 号的过滤器设计。 塔伯・麦卡勒姆加入 NASA,把监控面板的调试经验用在火星舱设计上。 他常说:“当年发电机的噪音,现在听着像太空的‘安全信号’。” 2005 年,阿比盖尔・阿林在珊瑚礁保护会议上再次遇到琳达・利。 46 岁的阿比盖尔展示着新研发的盐度调节装置,44 岁的琳达在台下点头。 “要是当年有这设备,鱼就不会死那么多了。” 两人相拥而笑。 萨莉・西尔弗斯通则在非洲搞可持续农业,推广她在实验里总结的 “密植法”。 沃尔福德教授 2004 年去世前,还在修改低氧环境与衰老的论文。 如今,生物圈 2 号成了亚利桑那州的热门科研基地。 每年都有像纳尔逊当年一样的年轻人,来这里做生态实验。 玻璃穹顶下,农田区种着萨莉推广的作物,海洋区用着阿比盖尔设计的设备。 没人再提 “复制地球”,大家更愿意说 “学习地球”。 那些曾面黄肌瘦走出钢门的人,用各自的方式,延续着实验的意义 ——不是征服自然,而是读懂自然,在失败里找到与世界相处的办法。 信息来源: 科普中国网《1994年9月17日 美国科学家离开人造小地球》 上观新闻《这个科学实验,让八名男女困在温室里生活两年,供人参观》