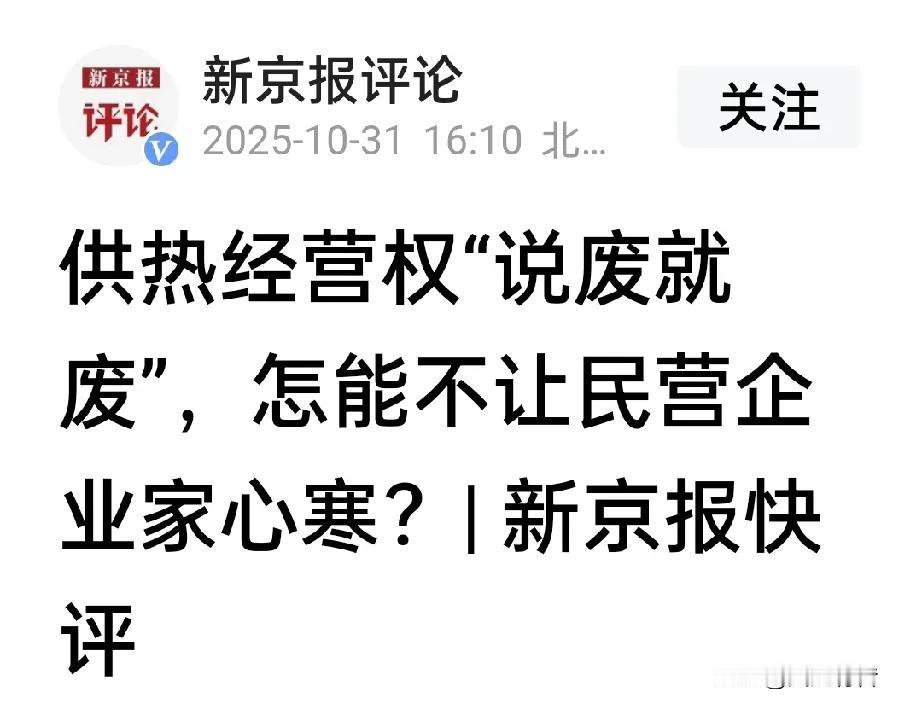

作为媒体,客观全面报道纠纷事件才能令人信服。 10月31日,新京报发表了一篇评论文章,标题为《供热经营权“说废就废”,怎能不让民营企业家心寒》。文章里说,某民企获得甘肃岷县30年供热特许经营权,先后投资3.7亿元,但仅仅经营了5年,便被岷县主管部门毁约并强行接管。新京报对此事的评论是“个别地方有关部门前恭后倨,背离法治意识、契约精神,由此引发的负面反应可能会严重影响地方经济社会发展。” 看完新京报的文章,给人的感觉是只凭企业一方信息,便给整个事件定了性。例如,当地政府为什么解约,文章对这一关键信息是这样说的:“尽管其中是非纠葛还有待厘清,但从这场旷日持久的纠纷中不难看出,这个涉及民生冷暖的招商引资项目,始于互信,终于失信。”也就是说,新京报作者并未深究原因,就将责任全部归结为当地政府失信。 新京报还提到,“法无授权不可为”,地方政府不能随意干预民营企业正常经营,无论是“群众投诉”还是“负债经营”都不是单方面强行接管的正当理由。文章标题说供热是民生项目,这里却强调“群众投诉”不能成为终止合同的理由。那么问题来了,如果当地民众在供热季节大量投诉供热不达标,地方政府难道可以置之不理吗?难道双方在签约时没有规定供热标准吗? 作为一家有一定影响力的媒体,在报道某一纠纷事件时,应当站在客观公正的立场上进行全面报道。像岷县供热经营权问题,新京报既要采访涉事企业,也要采访当地政府,还要采访当地民众,在掌握充足的信息之后才能作出评判,才能发表评论文章。如果单凭某一方的说法就给事件定性,自然不会令人信服。新京报文章评论区的评论也说明了这一点。