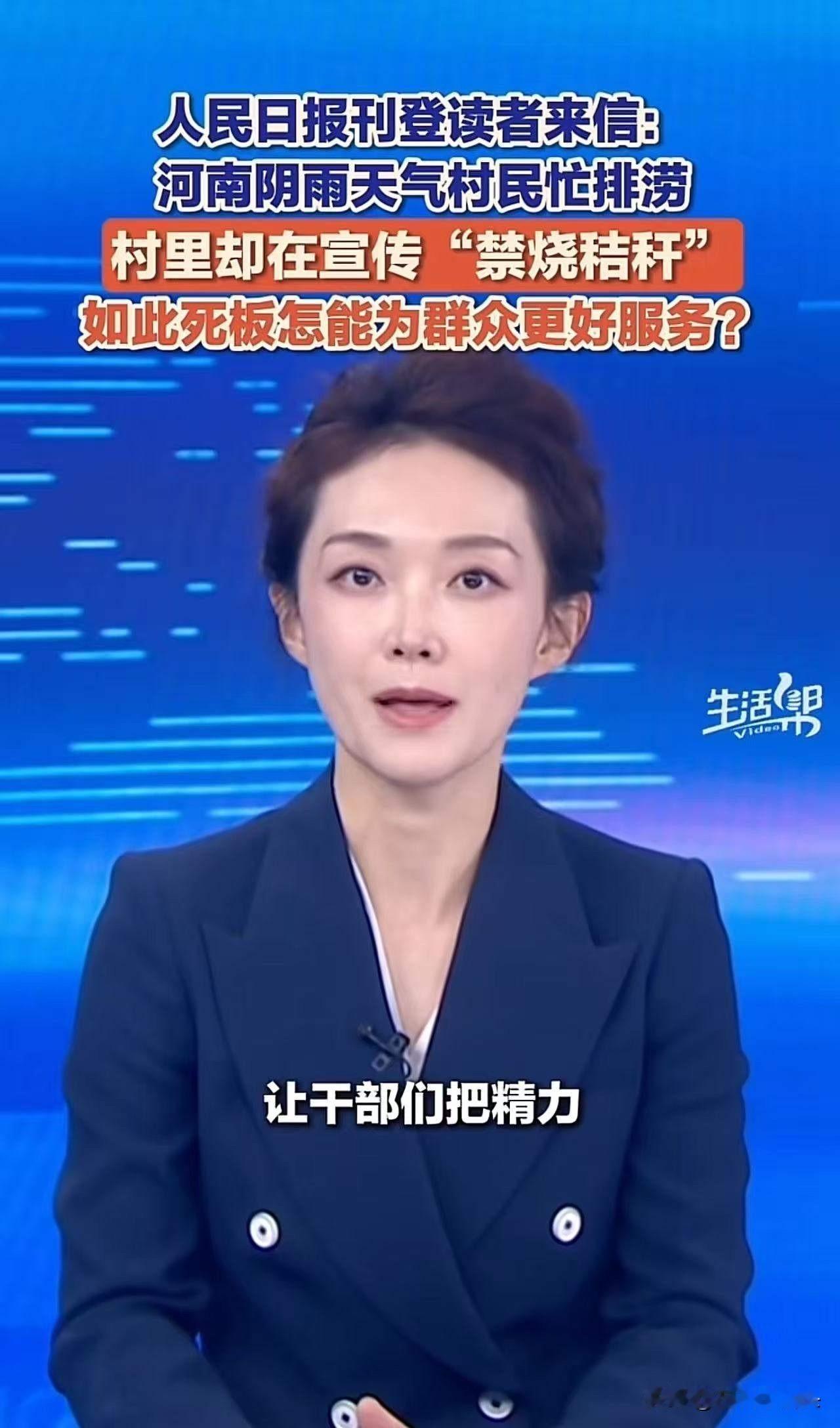

人民日报下场怒批!近日人民日报刊登读者来信,阴雨天气,村民忙着排涝,村里的大喇叭却循环播放着“禁烧秸秆”,如此死板,怎能为群众更好服务? 这条新闻一经曝光,立刻引发了网友们的热烈讨论。有人愤怒地问:难道在雨天排涝就不能提醒大家“禁烧秸秆”了吗?有人则感叹:政府的宣传方式是不是太过刻板、缺乏人情味?更有人开始反思:我们到底是在“服务群众”,还是在用一套死板的规章制度束缚着他们的生活? 其实,这背后折射出的是一个深层次的问题——在快速变化的时代,我们的管理方式是否还停留在过去的“指令式”阶段?那种“死板”不灵活的宣传,真的能打动人心吗?难道我们不能用更贴近生活、更具人性化的方式去传递政策?否则,群众只会觉得“你们在说教”,而不是“在为我考虑”。 更令人深思的是,为什么在关键时刻,村民们宁愿选择“排涝”也不愿听到那单调的“禁烧秸秆”?答案其实很简单:他们需要的是实实在在的帮助,而不是一遍又一遍的“规矩”。毕竟,谁都知道,天气不好,排涝是当务之急;而“禁烧秸秆”听起来像是一个抽象的命令,远没有解决实际问题来的直观。 人民日报的这篇批评,犹如一记警钟:管理者不能只靠硬性规定来“管控”群众,忽视了人性和现实的需求。我们需要的,是一种“智慧的服务”,用更灵活、更温暖的方式去沟通,用真心去打动那些在雨中拼命排涝的村民们。 这不禁让人反问:我们是不是也在某些细节上陷入“形式主义”?是不是在某些“硬性规定”面前,忘了群众的真实需求?如果我们都能多一点理解,少一点拘泥,或许这个社会会变得更加温暖。 正如那位读者所说:“我们不是不想遵守规则,但更希望规则能贴近生活,能解决实际问题。”这句话点出了核心——服务的本质,不在于“规定”的多么严苛,而在于“效果”的真切。让我们都用心去感受,用心去行动,真正成为群众的贴心人,而不是冷冰冰的“指挥官”。 最后,或许我们都该反思:在这个快节奏的时代,怎样的管理方式才能既有效又有人情味?答案或许就在那一份真心与智慧的平衡中。期待未来的每一次“管理”,都能带来更多温暖和实效,让群众感受到,政府不仅在“管事”,更在“关心”。 农民焚烧秸秆 人民日报评说 禁止田地烧秸秆