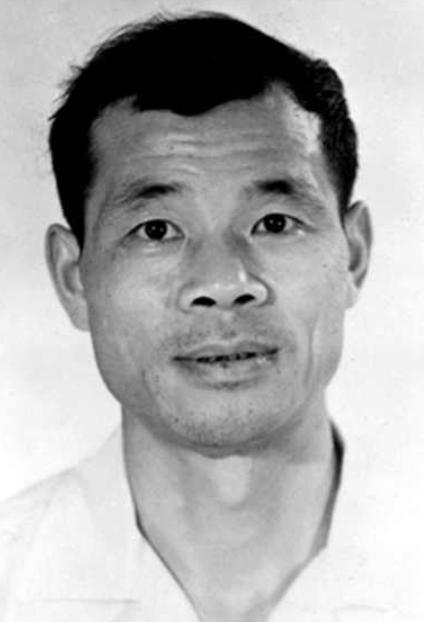

航天专家罗健夫,从发现癌症到去世仅仅只有4个月的时间,去世后,医生根据他的遗愿解剖他的遗体时才发现,他的体内竟布满了肿瘤! 1982年2月,罗健夫正在实验室里全神贯注地调试Ⅲ型图形发生器的设备。这种设备是研制大规模集成电路的关键,他的全部心思都扑在了如何提升性能上。突然一阵剧痛袭来,他眼前一黑晕倒在仪器旁。 同事们慌忙把他送进医院,检查结果让所有人心头一沉——晚期淋巴癌,而且已经扩散到全身。医生们看着片子直摇头,他胸腔里的肿瘤比心脏还大,癌细胞潜伏了至少两年以上。 得知自己时日无多,罗健夫却异常镇定。他第一反应是拉住医生的手叮嘱:“千万别告诉我爱人,她手头也有重要工作,不能让她分心。” 他甚至拒绝做切片检查,因为不想浪费宝贵的时间。 转到病房后,疼痛越来越剧烈。癌肿把胸骨都顶了起来,皮肤像被火烧一样疼。护士要给他打止痛针,他却总是摆手拒绝:“用了镇痛剂脑子会变迟钝,我还要思考技术问题。” 有次他痛得满头冷汗,却还笑着对主治医生说:“你们现在就可以在我身上做实验,将来总能帮到其他病人。” 他病房的床头总是堆着图纸和资料。只要精神稍好点,他就撑着身子修改Ⅲ型图形发生器的设计图。同事来探望时,他强忍疼痛详细讲解技术难点,额头上全是汗珠。 医护人员都被他的坚强震撼了。住院49天里,他从未按过呼叫铃,夜里上厕所都是自己摸着墙慢慢挪过去。有次小护士红着眼圈劝他别硬撑,他反而安慰道:“你们更辛苦,我不能再添麻烦。” 病情恶化时,领导让他妻子请假陪护,他却把人都劝回了工作岗位。“我已经耽误了进度,不能再拖累别人。” 他甚至惦记着单位的电费,提醒探病的同事记得关实验室的灯。 最后那段日子,他常望着窗外呢喃:“时间不够用啊......” 但即便躺在病床上,他依然坚持把毕生所学和研究成果完整地传授给了同事。 1982年6月16日,罗健夫永远闭上了眼睛,年仅47岁。按照他生前的愿望,医生对遗体进行了解剖。当手术刀划开胸腔时,所有在场的人都愣住了——肿瘤几乎侵占了所有器官,连胸骨都酥脆得一碰就碎。主治医生哽咽着说:“他从没喊过疼,我们还以为病情没那么严重......” 消息传回单位,整个研究所陷入悲痛。老书记胡培德红着眼圈回忆:“他总说努力切勿人后,成功不必在我。这样的人,真是特殊材料制成的。” 其实早在半年前,他就出现了持续胸痛的症状。但当时Ⅲ型图形发生器正处在攻关阶段,他只是用牙刷顶住胸口继续工作,连病历本都没时间填。弟媳张婉兮后来哭着说:“他家里最值钱的就是那盏纸糊灯罩的旧台灯,衣服上还打着补丁。” 更让人动容的是他对名利的淡泊。当年报国家科技成果奖时,他坚持把名字写在最后;两次评高级职称的机会都让给了别人;三千元奖金一分没要。有人说他傻,他却笑笑:“我是党员,搞技术比当领导合适。” 在生命最后的时刻,他和医生聊起生死观:“革命胜利不是靠一个人能看到的,征服癌症也一样。就算我看不到了,也能当块铺路石。” 这种豁达,就像他年轻时最爱抄写的那段话——“人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不因虚度年华而悔恨......” 如今在湘乡一中的校园里,罗健夫的铜像静静注视着来往的学子。校史馆里珍藏着他泛黄的笔记本,上面工整画着图形发生器的草图。每年开学季,新生们都会在这里听老师讲述那个总抱着《钢铁是怎样炼成的》的学长故事。 而远在西安的771研究所,罗健夫的塑像旁时常会出现一束新鲜的鲜花。年轻工程师们遇到技术难题时,还是会习惯性来这儿坐坐,仿佛那个饿着肚子啃馒头、困了睡地板的身影从未离开。