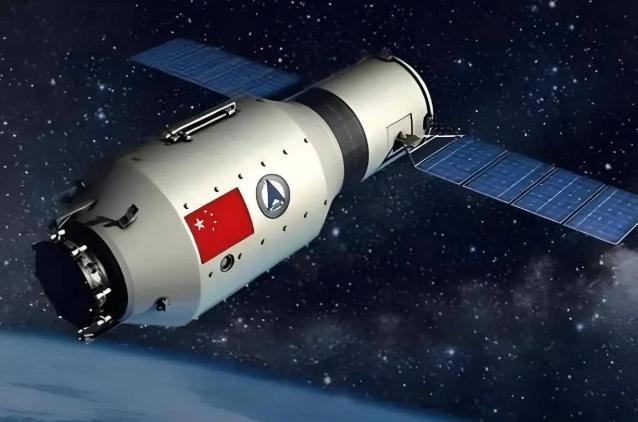

神舟20被撞,是不是美国人干的?为什么白宫恰好在同一天任命了新的NASA局长? 11月5日,“神舟二十号”飞船就遇到了麻烦,据说是被一颗小小的空间碎片给撞了,不得不推迟回家。 一个叫“充气式可重构空间制造舱”的东西完成了地面测试,这玩意儿可厉害了,发射时不到3立方米,到了太空能“吹”成90立方米的大车间,直接在轨造东西,目标就是个“轨道工厂”,计划2027年就送上去。 为了撑起这么大的场子,运力必须跟上。星河动力的“智神星一号”火箭就在11月4日搞定了关键试车,瞄准的就是未来的星座组网发射。 像“妈祖号”这种专门探海风海浪的卫星也在路上,说明技术最终还是为国计民生服务。这背后,少不了北大这种顶尖学府输送的人才。 再瞧瞧大洋彼岸的美国,画风完全不同。他们玩的是“政府搭台,资本唱戏”。白宫今年11月再次提名贾里德·艾萨克曼当NASA局长,这哥们儿可是个商业航天领域的亿万富翁,自己还坐过飞船上天。 在这个生态里,钱就是最强的火箭燃料。搞月球运输的“直觉机器”公司,11月4日直接收购了一家推进系统公司,就是为了把从发动机到落月的一条龙服务全抓在手里。 市场的需求也大得惊人,航空互联网流量每年暴涨30%,逼得SES公司都得拉上日本伙伴一起扩容。 整个圈子都围绕着几个巨头转,比如加拿大的Telesat公司,就得靠马斯克的猎鹰9号,才能在2026年12月把它家的试验星送上天。 这种模式迭代快,效率高,但钱和公共利益怎么平衡,是个大问题,欧洲呢,有点“冰与火之歌”的意思。 一方面,传统的多国合作模式依然能打。今年11月4日,阿丽亚娜6号火箭首次商业发射就大获成功,把“哨兵-1D”卫星稳稳送入轨道,证明了欧洲在大型航天工程上的底蕴。 可另一面,却是新时代的尴尬,欧洲那些搞小火箭的初创公司,过去五年拿了18亿欧元融资,结果呢?一次成功入轨的都没有。 分析报告一针见血:不缺钱,缺的是有完整实战经验的工程师团队。这种“经验断层”,让欧洲在“新航天”的快节奏里显得有些力不从心。 不管你是中国的自主长城,美国的市场联盟,还是欧洲的协作巨舰,大家都在同一片拥挤的太空里航行。那个撞上“神舟”的碎片,就是悬在所有人头顶的达摩克利斯之剑。 这些太空垃圾,很多都是历史上航天大国(包括美国)留下的。昨天的荣耀,正在变成今天所有人的风险。 所以未来的太空之路,比的不仅仅是谁的技术更牛,更是谁能先一步想明白:合作,不是什么高尚的口号,而是让大家都能继续玩下去的唯一前提。 有网友认为“关建是碎片能否人工操作,如果能够人工操作。哪么一定是人为破坏。否则可能是意外。” 还有网友认为“每一处空间每一个时代都有独特存在的上甘岭!中国人民坚韧不拔百折不挠精神必定取得胜利!”