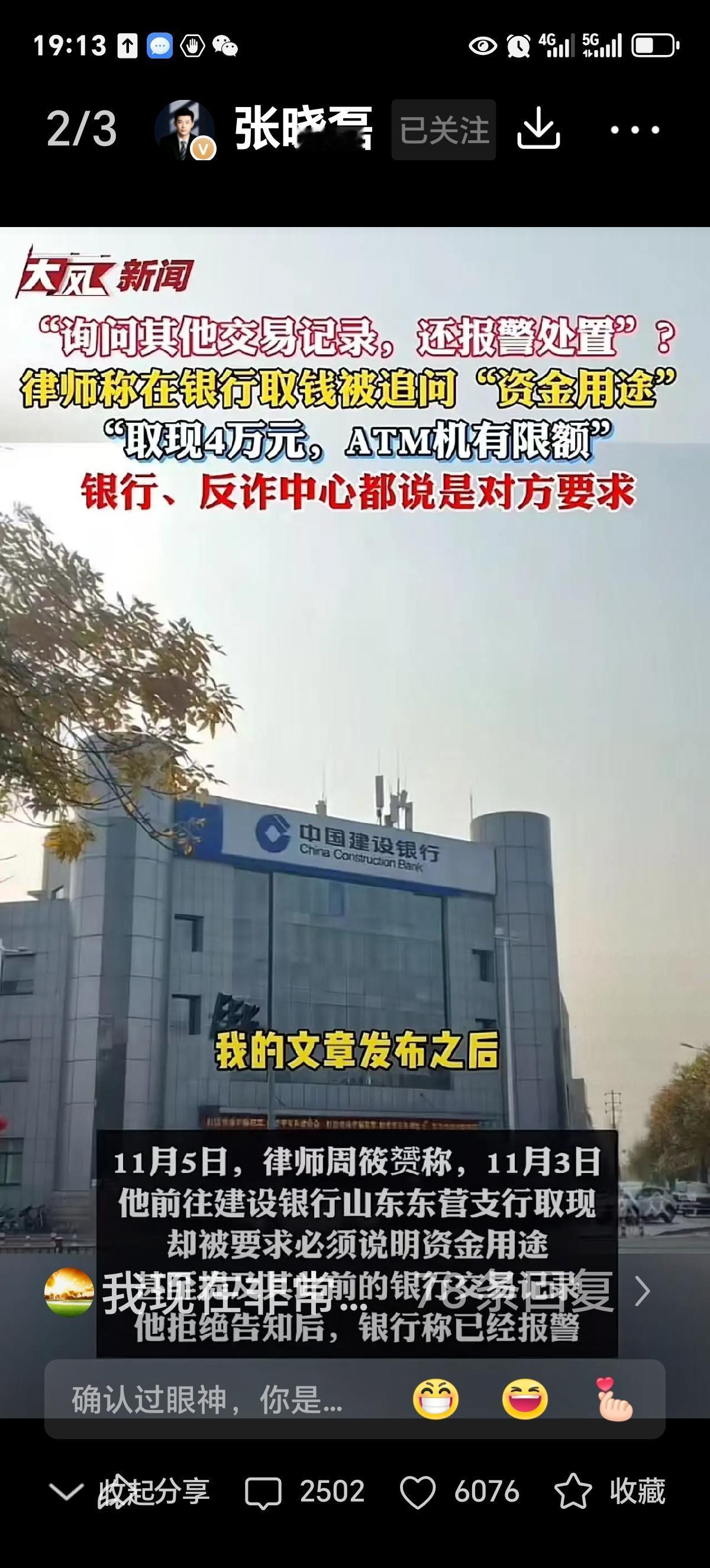

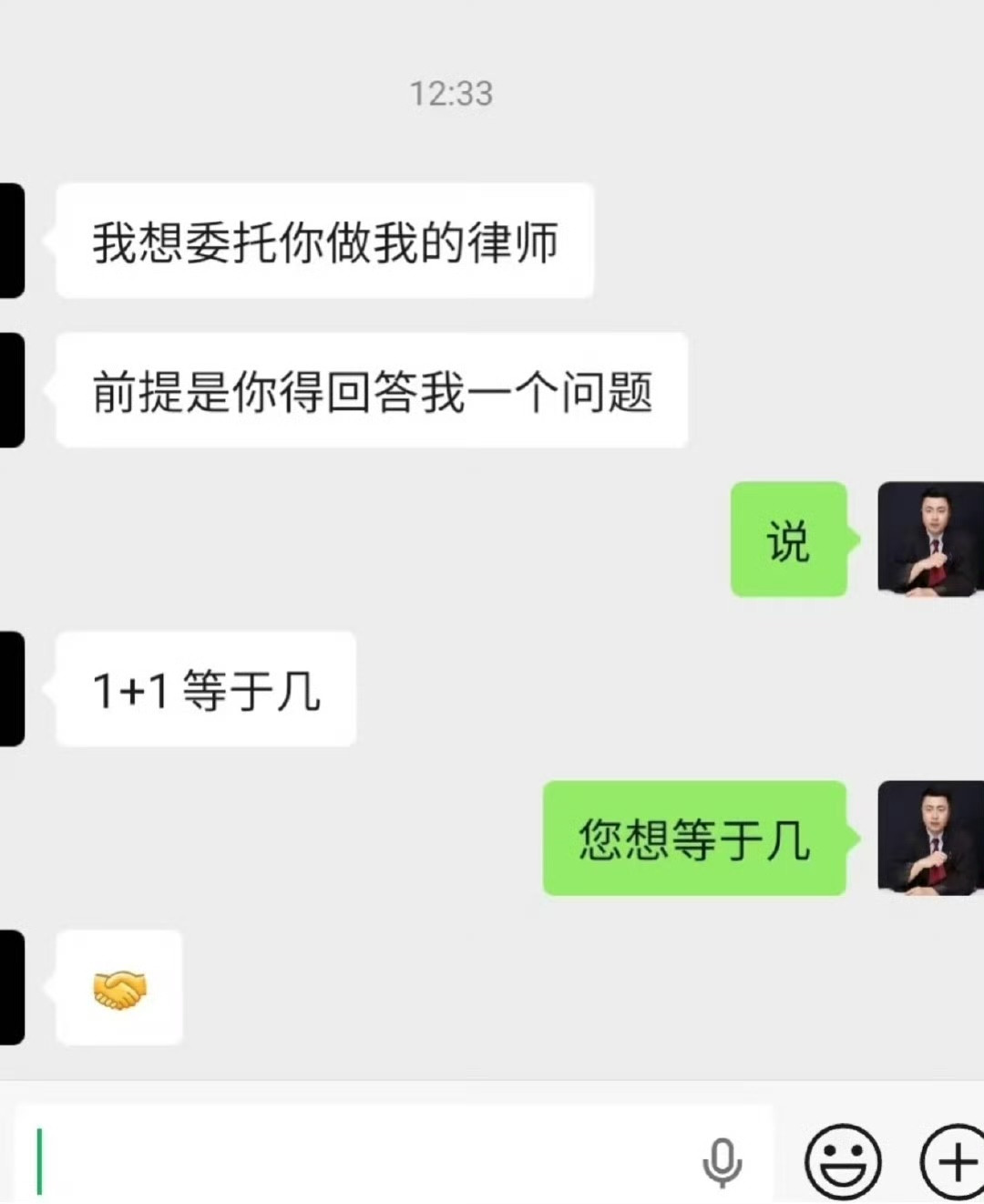

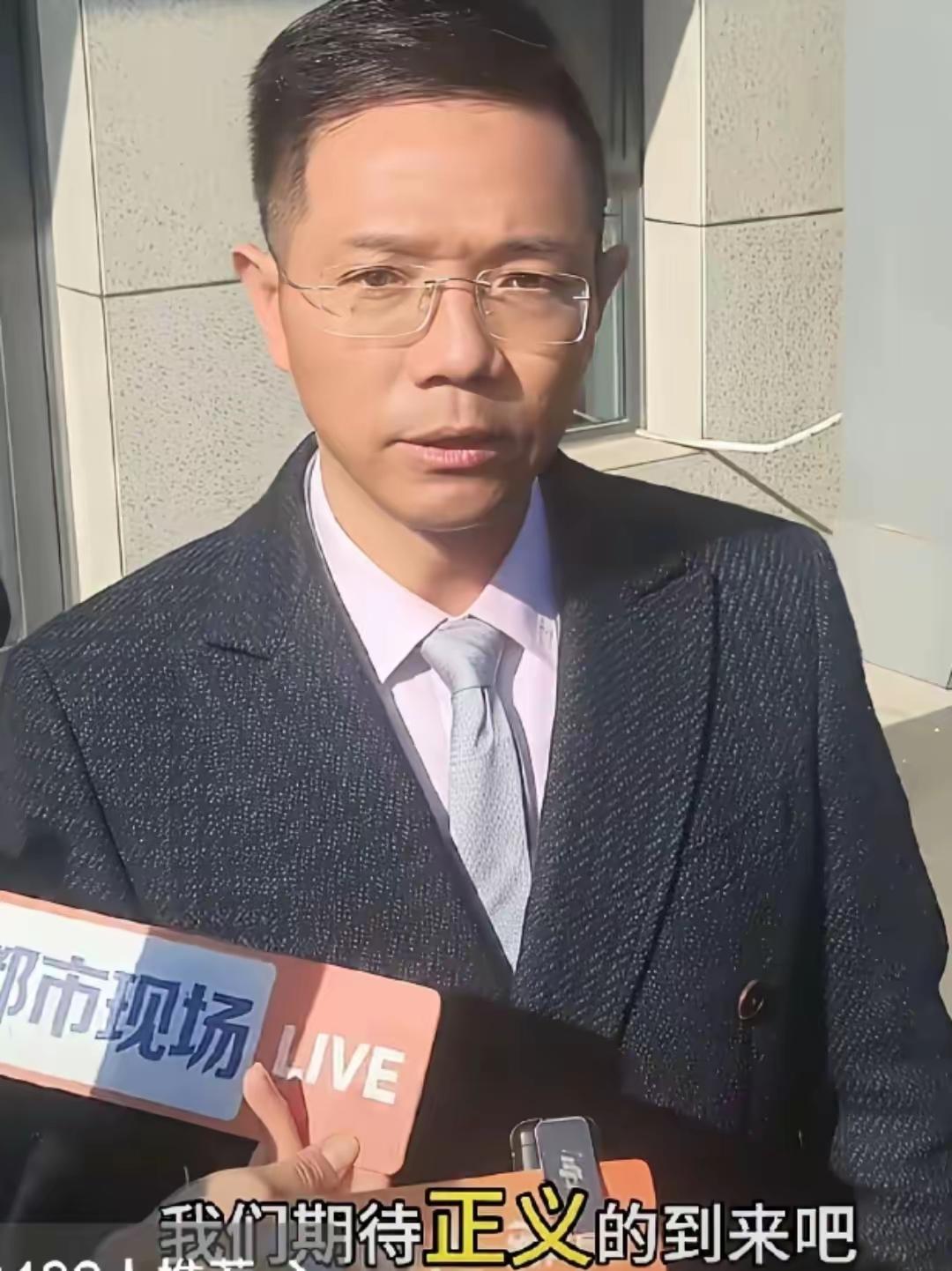

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… “银行这次碰到硬茬了!”山东东营,一名律师去银行取4万元现金,本以为这只是一次普通的金融交易,却没想到迎来了一场“隐私与权益”的激烈碰撞。 事情的起因很简单:律师走进银行,准备取出平日里的工作经费,却被银行工作人员追问“资金用途”。这位律师本能地觉得,这是侵犯了个人隐私权。毕竟,银行作为金融机构,理应保障客户的隐私安全,而不是成为“审查员”。他坚决拒绝透露资金用途,结果银行竟然报警,试图以“非法取款”或“可疑资金”来压制他的合理要求。 这件事在网络上引发了轩然大波。有人支持银行的“风险控制”,但更多人站在律师一边:在个人隐私和金融安全的边界线上,银行是否越界了?难道我们的隐私就可以被随意“问询”吗?这不禁让人深思:在这个信息爆炸、隐私被不断侵蚀的时代,个人权益到底该怎么捍卫?银行的“安全措施”是否变成了“监控工具”?我们又该如何在保护金融安全的同时,维护自己作为个人的尊严和隐私? 更令人担忧的是,这次事件揭示出金融行业普遍存在的“过度审查”问题。很多银行在“防洗钱”“反恐怖融资”的旗号下,似乎变成了“隐私的掠夺者”。他们用繁琐的“问询”来试探客户的底线,甚至不惜“报警”来施压。这种做法,是否已经偏离了服务客户的初心?难道我们在享受金融便利的同时,也要忍受“被审查”的苦楚? 律师发声后,银行领导低头道歉,但这份“道歉”似乎还不足以平息公众的愤怒。因为,隐私不是“可以商量”的交易,也不是“可以随意侵犯”的权利。每个人都应该有权选择自己愿意透露的范围,而不是被动接受“信息审查”。这场风波或许只是冰山一角,但它折射出的是我们每个人都必须面对的现实:在数字时代,个人隐私的边界究竟在哪里?我们又该如何在“安全”与“自由”之间找到平衡点? 这不仅仅是一个银行的故事,更是每个普通人都可能遇到的“隐私之战”。它提醒我们:维护权益,不能只靠“被动忍让”。我们需要更清晰的规则,更有力的法律保障,也需要每个人都能站出来,为自己的隐私发声。 这场“隐私之战”,还远未结束。你我都在其中,等待一个公正的答案。你怎么看?是不是也曾在类似的场景中感到无助?留言告诉我,让我们一起为隐私权益发声!律师调查流水 东营律师