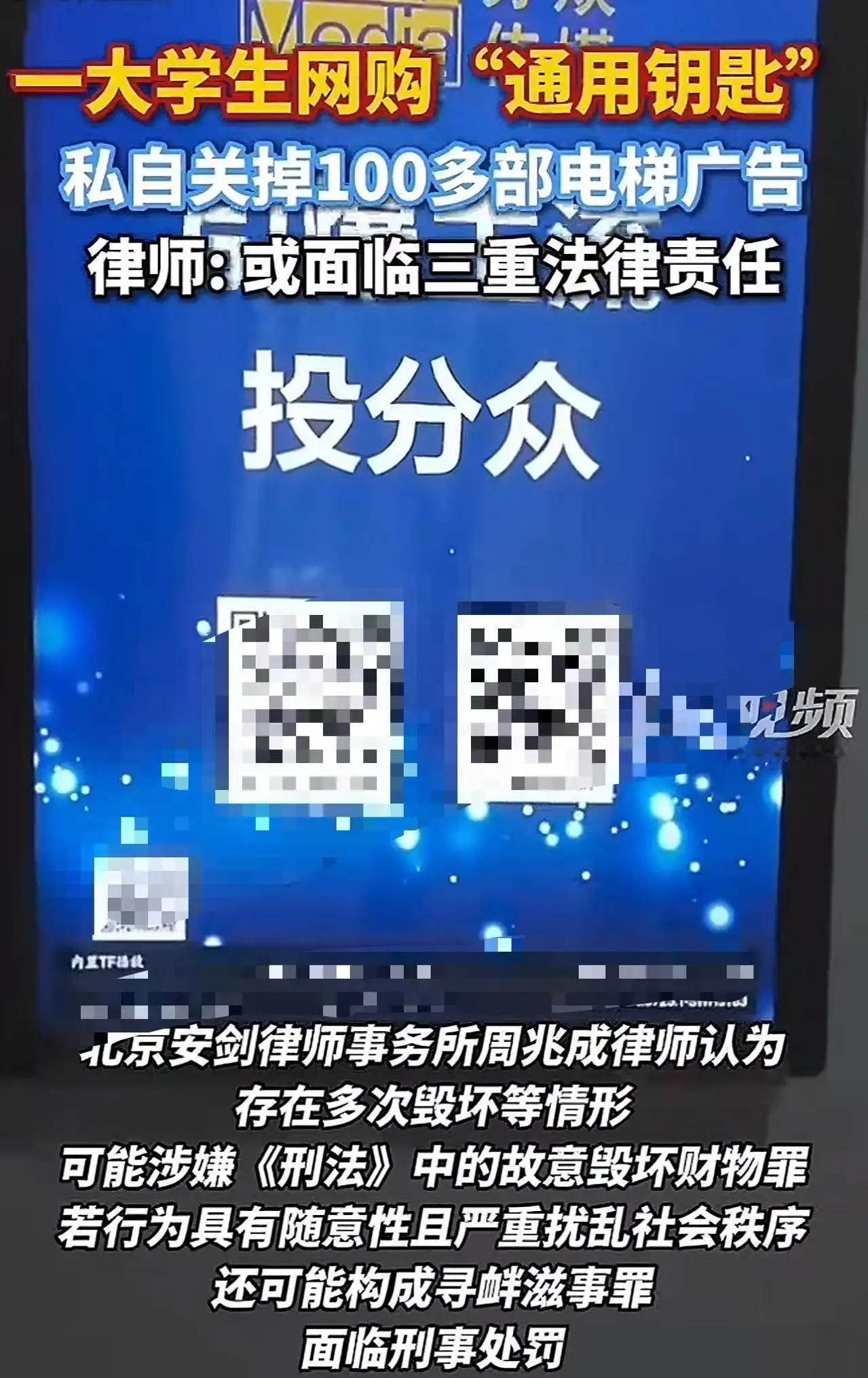

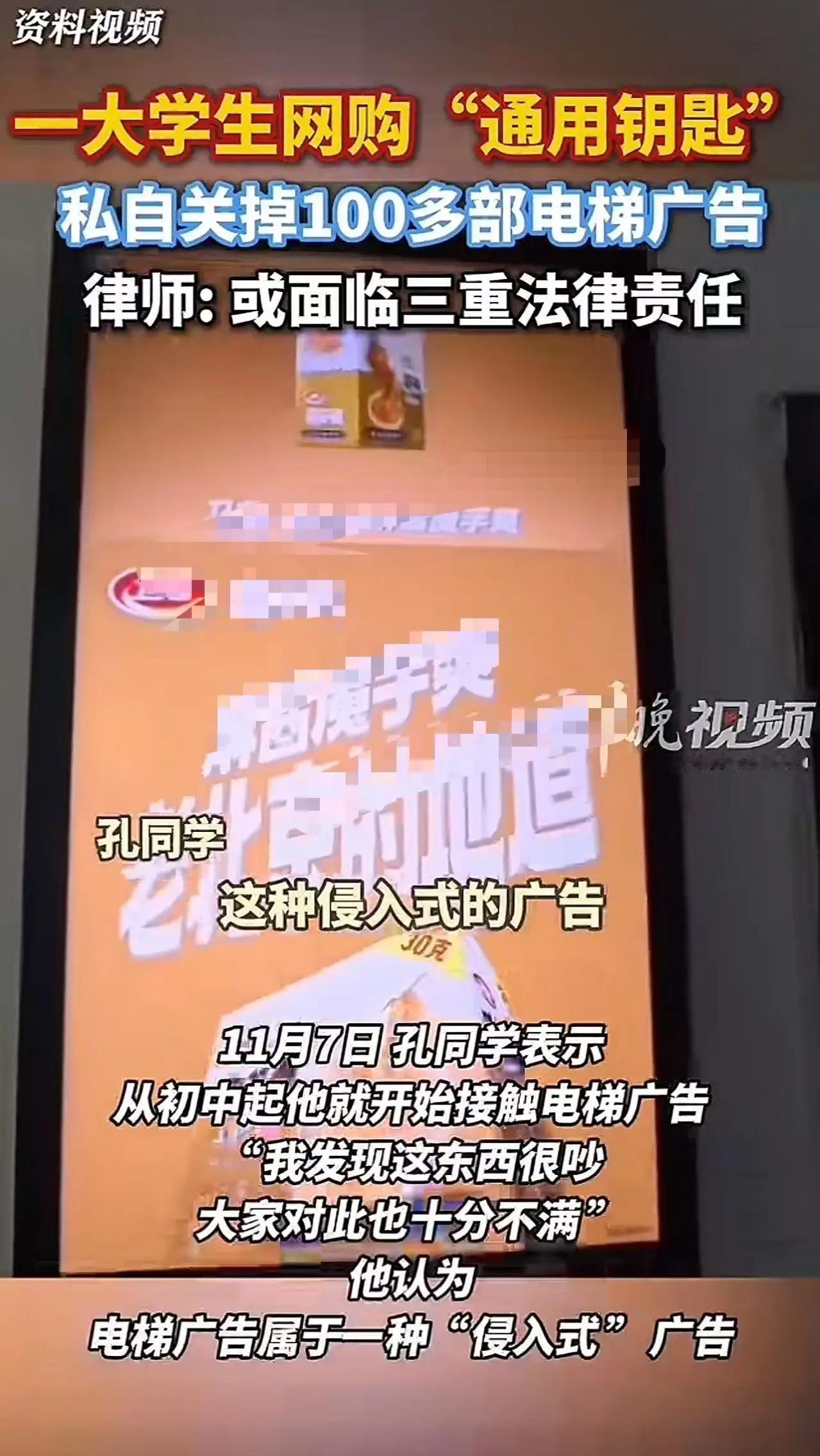

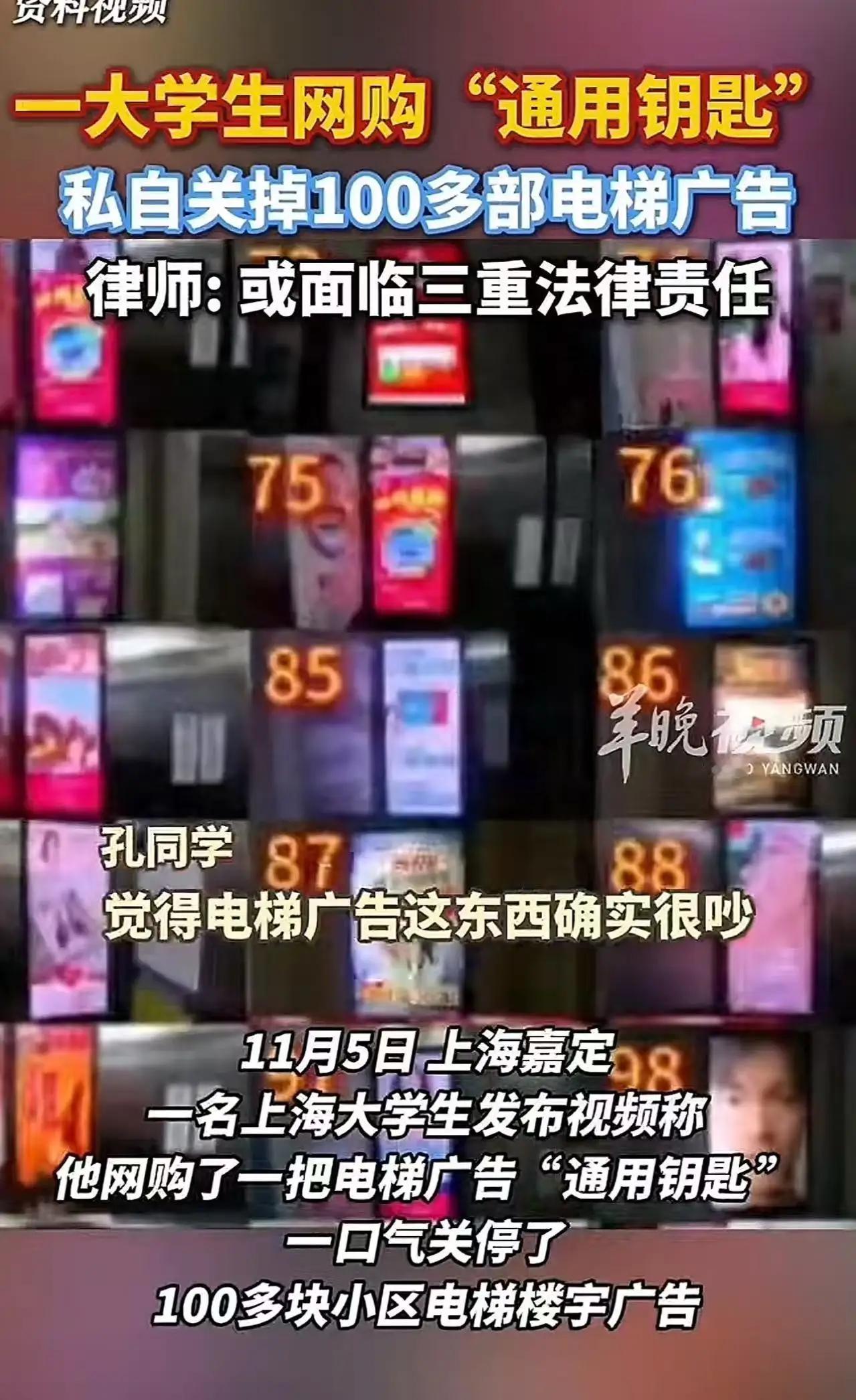

这个年轻人的“好事”,真的是善意的“正义”吗?还是另一种“违法犯罪”?这个问题像一把双刃剑,直戳人心深处的道德与法律底线。 他说自己只是想“改善生活环境”,让大家远离那些令人烦躁的广告噪音。可是,谁又能想到,这背后隐藏的,是一种“以正义之名行违法之事”的冲动?用一把自己动手“关停”别人的广告,难道真的只是为了“好”?还是一种潜藏的“我行我素”? 这个事件折射出当下社会的一个共鸣:我们到底该如何对待“公共空间”的管理与利用?广告人说,广告是商家的合法权益,是传播信息的渠道,但公众又是否有权利“拒绝”那些扰民的广告?这场“门槛”模糊的争论,折射出我们每个人内心的矛盾:到底是维护公共利益,还是盲目“我行我素”? 更令人深思的是,这个大学生的行为,激起了大众的千层浪。有的人支持他,觉得“自己动手更直接,有效”;有人批评他“擅自行动,违法乱纪”;也有人开始反思,究竟谁才是真正的“正义”?是那个“用行动争取权益”的年轻人,还是那些被广告噪音困扰的居民? 这不禁让我们想起,社会上的“正义”从来都不是单一的定义。它似乎总在灰色地带徘徊:我们希望生活得更安静、更纯净,但又不能忽视法律的边界。我们渴望表达自己的不满,却不能用非法的方式“发声”。 其实,社会的进步就在于我们如何在“善意”与“法律”之间找到平衡点。这个年轻人的行动,或许提醒了我们:面对不合理的现象,我们可以选择用理性、用法律的手段去改善,而不是盲目用“私力救济”去“自己动手”——因为,只有守法,才能真正实现正义的价值。 这件事,远比一场简单的“广告关停”更值得深思。它让我们意识到:每个人都渴望一个更美好的环境,但更需要在行动中保持理性与法律的底线。我们都希望社会变得更好,但唯有用正确的方法,才能让这个“更好”变成现实。 你怎么看?是支持那位年轻人的“正义行动”,还是认为他误入歧途?评论区等你来吐槽,别让“好心办坏事”成为我们社会的常态。未来的路在我们自己手中,理性与善意,才是最好的“钥匙”。对善意的解读 善意