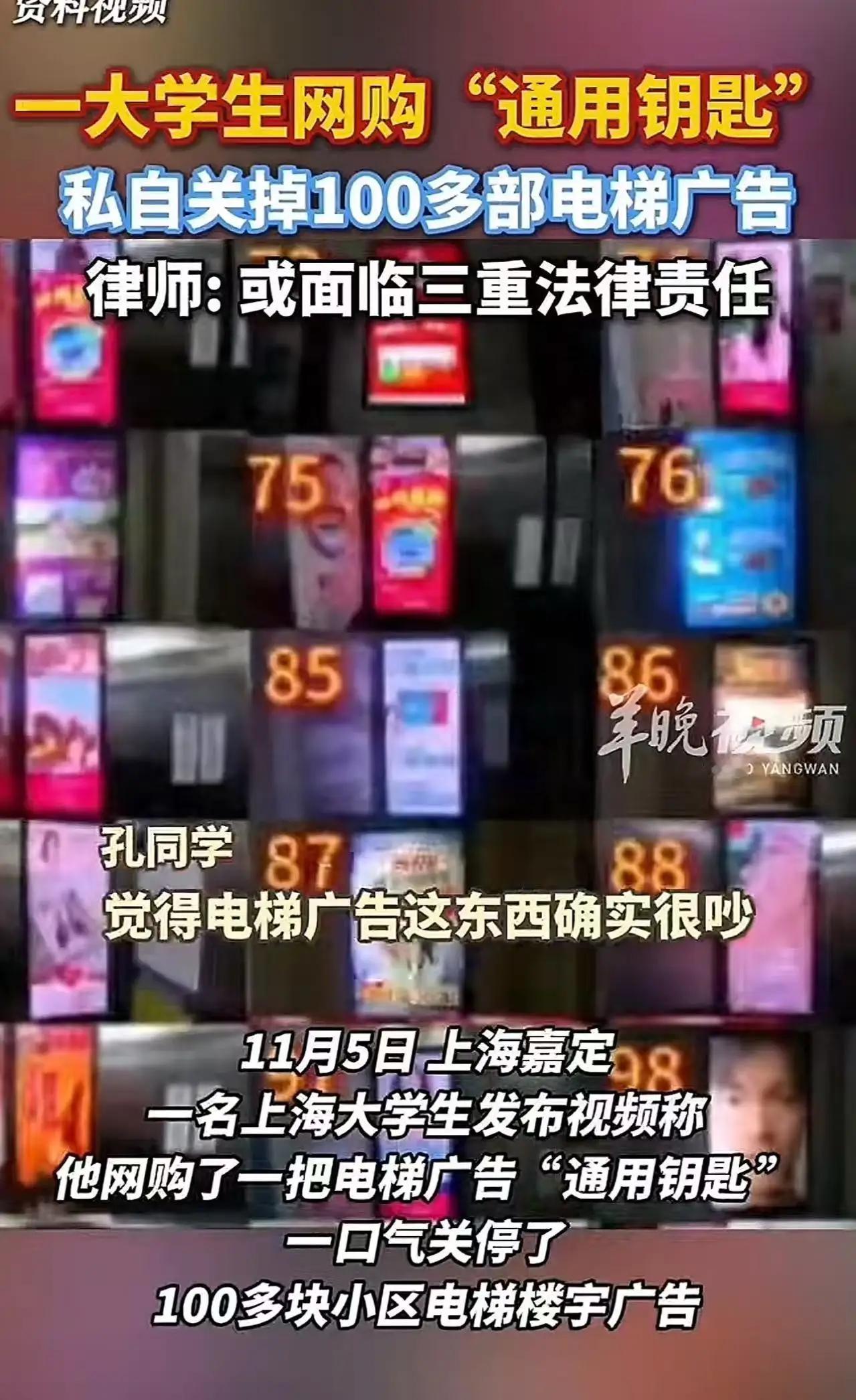

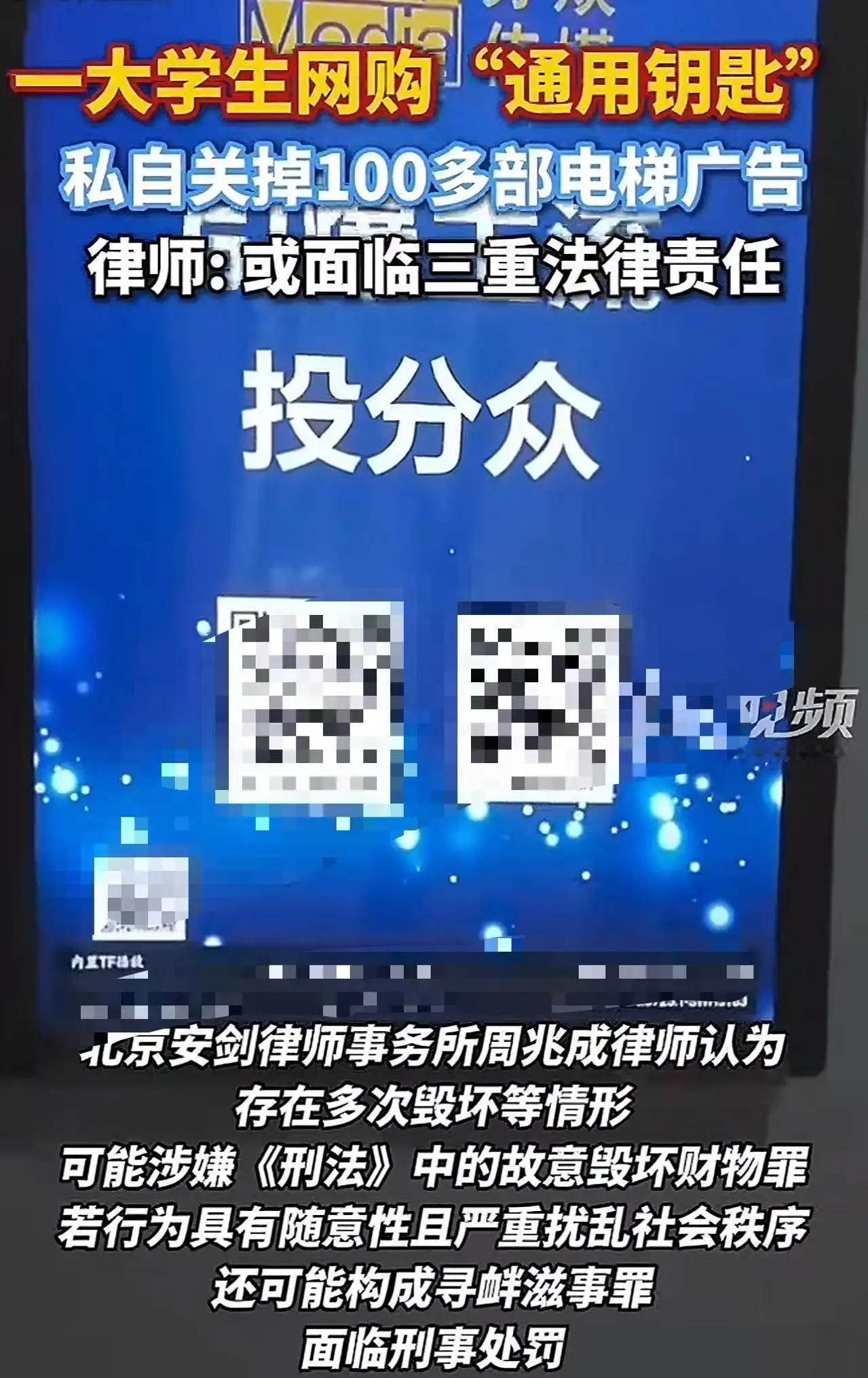

正义的界限在哪里?上海嘉定“关停广告”事件引发的深思 这是正义之举,还是违法犯罪?这个问题似乎在上海嘉定的一起事件中变得格外模糊。一名年轻的大学生用一把“神奇”的电梯广告通用钥匙,关停了小区里100多块广告牌。有人为他的“善意”点赞,觉得他是在“维护居民的生活环境”;而有人则批评他“擅自破坏公共财产”,涉嫌违法。 但细细想来,这个事件折射出的问题,比表面看起来要复杂得多。 每天上下班的路上,电梯里的广告、楼道的横幅、社区的宣传牌,似乎无时无刻不在“轰炸”我们的感官。很多人都忍不住抱怨:广告太多,噪音太大,影响心情,甚至扰乱了正常的生活节奏。尤其在一些小区,广告内容繁杂,频繁更换,让人觉得像被“强行洗脑”。 广告的存在,是商业的需要,还是一种“入侵式”的侵扰?在这个信息爆炸的时代,谁能定义“适度”的界限?难道只有我们忍受,还是应该有人站出来说“不”? 然而,问题的另一面也很现实。那名大学生的行为,虽然出于善意,但用“非法”手段“清理”广告,是否也在触碰法律的底线?他的行动虽然表达了不满,却侵犯了他人财产权。法律的存在,本就是为了平衡各种利益,维护社会秩序。擅自破坏公共设施,难免引发更大的矛盾。 这就像我们在日常生活中遇到的许多“正义之举”。有人为了环保,偷偷扔掉塑料垃圾;有人为了“维护公共利益”,擅自拆除违章建筑。表面看似“善意”的行为,却可能带来不可预料的后果。正义,究竟该由谁来定义?是否每个人都能成为“正义的执行者”? 其实,很多时候,我们都在“夹缝中求生存”。在广告泛滥、噪音扰民的背景下,居民的忍耐也有限。我们渴望一个干净、安静、舒适的生活环境,但又难以完全避免商业利益的侵入。这个矛盾,正是现代城市管理中最难解决的问题。 这名大学生的行为,也折射出年轻一代对“生活质量”的追求和表达。他们渴望被听到,希望自己的声音被重视。也许,他的出发点是善良的,但他的方式却引发了更大的争议。这正是我们这个时代的缩影:在追求正义的路上,如何平衡法律与情感、个体与集体、善意与秩序? 这件事情,值得我们每个人深思。我们是否也曾在不经意间成为“规则的破坏者”?我们是否也曾因为不满而选择“以暴制暴”?在这个社会中,正义的定义从来不是单一的,它需要我们每个人的理性与宽容。 或许,我们应该反思:面对“入侵式广告”的烦恼,是否应该由政府、企业、社区共同出谋划策?而不是让个别人用“非法”的方式来表达不满。只有建立一个合理的、让所有人都能接受的规则,才能让我们的城市变得更加美好。 这起事件,或许只是冰山一角,但它提醒我们:在追求“正义”的道路上,法律的底线不能逾越,理性的声音更应被倾听。我们每个人,都是城市的一份子,也是这份“正义”的守护者。只有用理性和善意,才能让这个社会变得更加温暖和谐。 所以,下次当你看到令人讨厌的广告时,是选择忍让,还是发出你的声音?也许,真正的“正义”,不在于一时的冲动,而在于我们每个人的智慧与包容。让我们一起思考,如何在这个复杂的社会中,找到那条既守法又能表达心声的正确道路。广告拆除 嘉定区广告牌